|

|

|

|

|

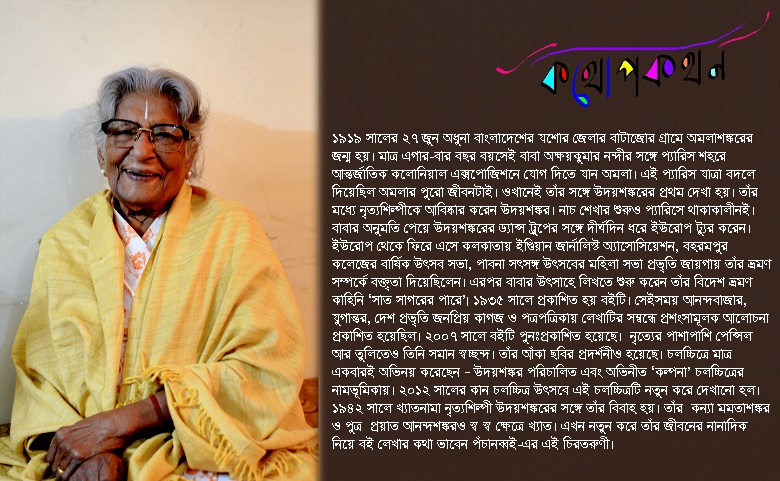

কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের উপস্থিতি হৃদয়কে আলোকিত করে। অমলাশঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম দর্শনে ঠিক এই কথাটাই মনে হয়েছিল। যেন জীবনের সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে এক 'আনন্দ'ময় জগতে তাঁর বাস। যে জগতে সঙ্গী তাঁর নানান সৃষ্টি আর পুরোনো সব মধুর স্মৃতি। কখনও পরিস্কার বুঝতে পারি তাঁর কথা, কখনোবা নিজের মধ্যে নিজে ডুবে যান – ছিঁড়ে যায়, জড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায় জীবন ঘুড়ির সুতোগুলো। তারপরে নিজেই হাসিমুখে বলেন, 'তোমরা একটু গুছিয়ে নিও'। এই হাসিটি লেগে থাকে প্রথম দেখা থেকে শেষ বিদায়ের মুহুর্ত পর্যন্ত। 'সাত সাগরের পারে' – চোদ্দো বছরের মেয়ের লেখা ভ্রমণ কাহিনিটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আনন্দ পেলাম সেইসব কথা সামনাসামনি তাঁর মুখ থেকে শুনে। মন ভরে গেল। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের চলার পথে পাথেয় হোক।

♦ 'সাত সাগরের পারে' পড়লে মনেই হয়না বাংলার এক অখ্যাত গ্রামের একটি চোদ্দো বছরের মেয়ের লেখা পড়ছি। সম্ভবত এই লেখাটিই সবচেয়ে কমবয়সে কোনো বাঙালি মেয়ের লেখা বিদেশ ভ্রমণ কাহিনি। বেড়ানো নিয়ে লেখার কথা সেই বয়সে কী করে মনে হল, বাবার লেখা 'বিলাত ভ্রমণ' বইটিই কি অনুপ্রেরণা ছিল না কি নিজের ভাবনা থেকেই?

আমিতো গ্রামের মেয়েই ছিলাম। আমাদের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের যশোর জেলায়, বাটাজোর গ্রামে। এখনও গ্রামের কথা মনে পড়ে। ভারি সুন্দর ছিল ছেলেবেলা। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাবা-মা, জ্যেঠা-কাকারা, জ্যেঠাইমা, আমরা ভাই-বোনেরা। খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি ছিল। মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজও করেছি, ঘর লেপতাম সুন্দর করে। সেই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া একেবারে অন্যদেশে। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে বেশ কয়েক জায়গায় বেড়ানো নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার বেড়ানোর গল্প শুনে অনেকেই বললেন লেখার জন্য। তবে লেখা শুরু করেছিলাম বাবার উৎসাহেই। আমাকে নিয়ম করে রোজ বেশ কয়েক পাতা লিখতে বলতেন। তখনতো ছোট ছিলাম, একেক দিন বায়না জুড়তাম যে আজ আর লিখব না। অন্য কোনো ভ্রমণ কাহিনি পড়িনি। বাবার লেখার প্রভাবও সেভাবে ছিল না। একেবারেই নিজের থেকে লেখা।

♦ আপনার লেখা পড়ে একটা পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায় এই অর্থে যে বারো বছরের বিস্মিত বালিকার দৃষ্টি নিয়ে কিন্তু আপনি নতুন দেশ দেখেন নি। প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম, আইফেল টাওয়ার কিম্বা রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জা, কলোসিয়াম এই সবকিছু সম্বন্ধেই ওই বয়সেই একটা প্রাথমিক ধারণা ছিল। মনে হয় ইউরোপ সম্পর্কে বই পড়া বা গল্প শোনা ছিল আপনার। সেও কি বাবার উৎসাহে বা তাঁর কাছে শুনে?

বেড়ানোর লেখা কিছু না পড়লেও অনেক বই পড়তাম। আমার বইয়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ওপর দেখবে বিভিন্ন বই থেকে লাইন তোলা আছে। এইসব বই, কবিতা আমার পড়া ছিল। শুরু করেছিলাম সমুদ্র যাত্রা দিয়ে – 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে' [গুনগুন করে ওঠেন গানের একটা কলি], কিম্বা তার পরে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন – 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া'। এক্সিবিশনের কথা লিখেছি যেখানে – 'চম্পক নগরে রায় চাঁদ সদাগর। বাণিজ্য করিতে আইল দক্ষিণ নগর।। চৌদ্দ ডিঙ্গা সঙ্গে দুর্গার অধিষ্ঠান। মহা ধনবন্ত সাধু রাজার সমান।।' [মনসামঙ্গল থেকে কয়েকটা লাইন আবার সুর করে বলেন।] প্যারিস যাওয়ার সময় বাবা একটা মোটা এনসাইক্লোপিডিয়া সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমরা যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম বাবা জায়গাটার সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে পড়ে শোনাতেন, ফলে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যেত।

♦ আপনার বাবা অক্ষয়কুমার নন্দীর লেখা 'বিলাত ভ্রমণ' বইটিও সেইসময়ে বাঙালির চোখে ইংলণ্ড দেশটিকে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে। লেখাটির বৈশিষ্ট্য এটাই যে অনেক খুঁটিনাটি সাধারণ ব্যাপার উঠে এসেছে যে দেখা ঠিক বাইরে থেকে পর্যটকের দৃষ্টিতে নয় বরং অনেক আন্তরিক। বইটি পড়লে স্বাভাবিকভাবেই এই লেখার বাইরে মানুষটিকে চেনার আগ্রহ বাড়ে আমাদের। লেখক, ব্যবসায়ী এবং মানুষ হিসেবে তাঁর জীবনের অজানা নানা দিকের কথা শুনতে চাই আপনার মুখে।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় বড়লোকদের মধ্যে বাবু কালচার ছিল - বাবুয়ানা বলে না? গাছের গায়ে রুপো দিয়ে রঙ করছে। মুক্তো ভস্ম করে পানের সঙ্গে মিশিয়ে খেত। আমার বাবা কিন্তু অন্যরকম ছিলেন - একেবারে ওসব পছন্দ করতেন না। বাবার একটা চিঠি অনেকদিন পরে আমার হাতে আসে। আমার বিয়ের পরপরই লিখেছিলেন। চিঠিটা যখন আমি পড়ি তখন আমার ষাট-পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে। আমাকে মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে বলেছিলেন। বাবা নিজেও মেয়েদের কথা খুব ভাবতেন। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতার ওপরে জোর দিতেন। মেয়েদের জন্য 'মাতৃমন্দির' নামে একটি পত্রিকা করেছিলেন। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। তখনকার দিনের নাম করা সব লেখিকারা রাধারানী দেবী, সরলা দেবী, অবলা বসু এঁরা লিখতেন। অবলা বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায় এদের মত কয়েকজনের সঙ্গে একসাথে বাবা 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' নামে মহিলাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করেছিলেন। এঁরা নিয়মিতই আমাদের বাড়িতেও আসতেন। রাধারানী দেবীতো বাবাকে বলতেন, আপনার হাতেই আমার লেখালেখির শুরু। মেয়েদের নিয়ে একটা সংগঠনও করার ইচ্ছে ছিল বাবার। নাম ভেবেছিলেন – কন্যাতীর্থ। আমার ইচ্ছে করে যদি সেটা করা যেত। আনা পাভলোভা যেবার কলকাতায় এসে নৃত্য প্রদর্শন করেন সেবার অনেক ভদ্র ঘরের মেয়েরা টিকিট কেটে সেই অনুষ্ঠান দেখেছিলেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে তখনকার খবরের কাগজে খুব নিন্দা করে বেরিয়েছিল। বাবা কিন্তু 'মাতৃমন্দির'-এ লিখলেন আমাদের আজ খুব আনন্দের দিন যে ভদ্রঘরের মেয়েরাও টিকিট কেটে থিয়েটার দেখছে। আমার নিজের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছে। 'সাত সাগরের পারে' লিখেতো প্রচুর প্রশংসা পেলাম। কিন্তু তারপর যখন প্রথমবার নাচের অনুষ্ঠান করলাম, কাগজে খবর বেরোলো – অমলার অধঃপতন (হাসি)।

আমার বাবা-জ্যাঠারা সকলেই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন গ্রামের সধবা মেয়েরা কাঁচের চুড়ি পরত। বাবা সেই রেশমী চুড়ি তাঁদের ভেঙ্গে ফেলতে বলতেন। তাঁরা বলতেন, আমরা সধবা, হাত খালি রাখব! বাবা বলতেন, দেশ স্বাধীন হোক, আমি সবাইকে সোনার চুড়ি পরাব। এখান থেকেই জুয়েলারির দোকান করার কথাটা তাঁর মনে হয়েছিল। গ্রামে আমাদের পরিবার স্বচ্ছল ছিল। বাবা কলকাতায় 'ইকনমিক জুয়েলারি' নামে একটি গয়নার দোকান খোলেন। দোকানটার এত সুনাম হয়েছিল যে ১৯২৪ সালে যখন লণ্ডনে আন্তর্জাতিক এক্সিবিশন হয় তখন ইংরেজ সরকারের তরফে অংশগ্রহণের জন্য বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বাবা তাতে রাজি হন নি। বাবা বলতেন আমাদের জামাকাপড়ের ব্যবসা সব ম্যাঞ্চেষ্টার কেড়ে নিয়েছে। এবার কী গয়নাও নেবে? বাবা নিজেই ব্যবস্থা করে লন্ডনে গিয়ে এক্সিবিশনে যোগ দিয়েছিলেন। পরের বারে প্যারিস থেকে আমন্ত্রণ আসায় আমরা যাই। তখনতো আর এখনকার মত হ্যান্ডিক্রাফটসের এত কদর ছিল না। বাবা ভারতের নানারকম দেশীয় জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধি খাটিয়ে প্রচুর খই দিয়ে প্যাকিং করেছিলেন যাতে সেগুলো না ভাঙ্গে আবার ভারীও না হয়। সেই খই আবার পরে হাতিদের খাওয়ানো হত। সেই দৃশ্যও লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত।

বাবার উৎসাহেই 'সাত সাগরের পারে' লিখি। লেখাপড়ার ব্যাপারে যেমন নিয়ম মানতেন আবার এমনও হত কোনদিন হয়তো বৃষ্টি পড়ছে, বাবা বলতেন, বৃষ্টি পড়ছে, চল আজ তোমাদের পড়াশোনার ছুটি। আবার কোনদিন মাটিতে চাল ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাইবোনদের বলতেন, ভারতবর্ষের ম্যাপ বানাওতো। এমন সুন্দর ছিল ছেলেবেলাটা (আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ)।

♦ সাত সাগরের পারে – আপনার প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ বলতে গেলে আপনার জীবনকেই বদলে দিয়েছিল। নাচ শেখা থেকে শুরু করে উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা হওয়া সবই এই ভ্রমণেই। বারো বছরের মেয়েকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি বা বাবা-মা ছাড়াই উদয়শঙ্করের নাচের দলে ইউরোপ ভ্রমণ সেইসময়ের তুলনায় আপনার বাবা-মায়ের ভাবনাচিন্তা অনেকটাই আধুনিক ছিল। এখন পিছন ফিরে তাকিয়ে এই দুটো বিষয়ে কী মনে হয় আপনার?

আমার বাবা-মা অন্যরকম ছিলেন। এটাতো বাবার দ্বিতীয়বার বিদেশ যাওয়া। এর আগে যখন বিলেতে যান, তখন আমি খুব ছোট। দ্বিতীয়বারে প্যারিস থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল এক্সিবিশনের জন্য। যাওয়ার তিনদিন আগে বাবা আমাকে বললেন, অমু বিলেত যাবি? আমিতো এককথায় রাজি। ওই তিনদিনের মধ্যে আমার টিকিট, পাসপোর্ট সব হয়ে গেল। আমি তখন কলকাতায় সবে স্কুলে কয়েকদিন হল ভর্তি হয়েছি। মাও ছিলেন না। আমাদের বোর্ডিং-এ রেখে গ্রামে গেছেন। এদিকে আমি তো প্যারিস চললাম। ওখানে গিয়ে আমাদের এক্সিবিশনের আয়োজন করতেই ছ'মাস লেগে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে তার মধ্যেই প্যারিস, রোম, আরও বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেছিলাম। লোকে প্যারিস যায় ড্রিঙ্ক করতে, মৌজ করতে। বড়জোর লুভর মিউজিয়াম দেখে। আমরা ওখানে মোট নিরানব্বইটা মিউজিয়াম দেখেছিলাম। বাবা আমাকে প্যারিসের অপেরা, কাজিমো-দি-প্যারি, ফলিব্রেজার এসব দেখিয়েছিলেন।

বিশাল এলাকা নিয়ে এক্সিবিশনটা হয়েছিল। আমাদের 'ইকোনমিক জুয়েলারি'র স্টলটা যে প্যাভিলিয়নে ছিল, তার নাম ছিল 'হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়ন'। এই বাড়িটা আগ্রার 'ইতমৎ-উদ-দৌলা'র আদলে করা হয়েছিল। এই এক্সিবিশনে কতগুলো যে কলোনিয়াল দেশ যোগ দিয়েছিল – হল্যাণ্ড, আফ্রিকা, জাভা – কত মানুষের সঙ্গে, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার থেকে আঙ্কোরভাটের মন্দিরের আদলে স্টল করেছিল। মাপেও একরকম। আফ্রিকা থেকে উইয়ের ঢিপির মতো কুঁড়েঘর বানিয়েছিল। কয়েকটি আফ্রিকান পরিবারকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। তারা গাছের ডাল কেটে হাতা বানিয়ে রান্না করত। সেইসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ভারী ভালোলাগত।

এই এক্সিবিশনেই প্রথম মিস্টার শঙ্করকে দেখেছিলাম। যদিও নাম জানতাম কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল উদয়শঙ্কর একজন ওল্ড ম্যান, রবীন্দ্রনাথের মত। একদিন আমাদের স্টলে বসে আছি, দেখি কোট-প্যান্ট পরা কয়েকজন ইয়ংম্যান আসছেন। দেখে মনে হল আমাদের দেশের। আমিতো দৌড়ে গেছি, 'আর ইউ ইণ্ডিয়ান, আর ইউ ইণ্ডিয়ান' বলে। আমারতো তখন ওরকম এগার-বারো বছর বয়স। ওনারা স্টলের বাইরে বাবার নাম দেখে এসেছেন, মিস্টার শঙ্কর বাবাকে চিনতেনও। ওঁদের বাড়িতে মাতৃমন্দির কাগজও যেত। তাঁদের মধ্যে একজন নিজেদের পরিচয় দিলেন – ইনি উদয়শঙ্কর, ইনি তিমিরবরণ, রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর। আমি তো 'উদয়শঙ্কর'কে দেখে অবাক! বাবার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মিস্টার শঙ্কর ওঁদের বাড়িতে আমাদের নেমতন্ন করলেন। বললেন, বাড়িতে ওনার মা, ছোট ভাই সবাই আছেন। আমিতো আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কতদিন বাড়ি ছেড়ে এসেছি। মাকে দেখিনি, ভাইদের দেখিনি। দেশ থেকে এত দূরে এসে আরেকটা ভাইকে দেখতে পাব বলে খুব আগ্রহ হচ্ছিল। ওঁদের বাড়িতে গেলাম। ওঁর মা আমাকে প্রথম দিন থেকেই নিজের মেয়ের মত দেখেছিলেন। আমারও মায়ের অভাবটা পূরণ হয়ে গিয়েছি। রবুর (রবিশঙ্কর) সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমার এক ভাইও একদম ওরই বয়সী। ওখানে আমরা দুজন খুব খেলা করতাম। সারাক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন ওর বাবা বললেন, তোমরা খালি খেলা করে সময় নষ্ট করছ, এস দুজনে বসে একটা রচনা লেখ, 'হাউ ডু ইউ লাইক প্যারিস'। তখন সবে একটু একটু ইংরেজি শিখেছি, দুজনে বসে গেলাম লিখতে। রবুতো একটু বাদেই পা চুলকাচ্ছে, ছটফট করছে। একটু পরেই ওপরে চলে গেল, তারপর বারান্দা থেকে ডাক দিল, মা তোমাকে ডাকছেন। ওর বাবা বললেন, যাও। ওপরে গিয়ে দেখি এক বাস্কেট টাটকা চেরি এসেছে। দুজনে মিলেতো খুব চেরি খেলাম, আর তারপর ডায়েরিয়া [বলতে বলতে ছেলেমানুষের মতই হাসতে লাগলেন]। ওর সঙ্গে আমার এত সুন্দর একটা সম্পর্ক ছিল যে তোমাদের বোঝাতে পারব না সেই অনুভুতি – ভাই বল, বন্ধু বল। আরেকদিনের কথাও মনে পড়ে, খাটের ওপর মা বসে আছেন আর আমি আর রবু দুলে দুলে রামায়ণ পড়ছি। [দুলে দুলে সুর করে বলে উঠলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটা পদ]

তারপর একদিন উদয়শঙ্কর এসে বললেন, তুমি এভাবে হাত ঘোরাতে পারবে? আমি ঘোরালাম। আবার বললেন তুমি ওভাবে হাত ঘোরাতে পারবে? আমি আবার ঘোরালাম [হাসিমুখে হাত ঘুরিয়ে মুদ্রাগুলি করতে করতেই কথা বলছেন]। তারপর শুনলাম উনি বাবাকে বলেছেন এই মেয়েটা নাচ করলে খুব ভালো হবে। বাবাকে বলেছিলেন ওকে আমাদের ইউরোপ ট্যুরে নিয়ে যেতে চাই, আপনি যদি রাজি থাকেন। বাবাতো রাজি হয়ে গেলেন। এদিকে আমার নাচ সম্বন্ধে তখন তেমন কোন ধারণাই ছিল না। গ্রামে থাকতে যেটুকু যাত্রা দেখেছি। তখন ছেলেরাই মেয়ে সেজে যাত্রা করত [ সেই যাত্রার ধরণ কিছুটা অভিনয় করে দেখালেন হাত-মুখের ভঙ্গীতে]। প্রথম প্রথম স্টেজ ডেকরেশন হিসেবে আমি আর রবু একটা মুদ্রা করে বসে থাকতাম আর বাকীরা নাচ করত। ওই করতে করতেই শিখতে শুরু করি। উদয়শঙ্করের সঙ্গে প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণে আমরা ইউরোপের মোট আঠেরটি দেশের দুশো শহরে ঘুরেছিলাম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। প্রথম যেদিন উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছিলাম সেদিনের অনুভূতি আমি কোনদিনও ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তখন এত ছোট ছিলাম যে ইয়াংম্যান দেখে মুগ্ধ হবার সেন্স হয়নি, তেমন করে কিছুই বোঝারও বয়স হয় নি। অথচ এমন একটা স্বর্গীয় অনুভূতি হয়েছিল...

♦ আপনার প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। এর পরেও একাধিকবার ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে অনেক জায়গাই আমূল বদলে গিয়েছিল। আপনার চোখে এই পরিবর্তনগুলো কেমন মনে হয়েছে?

অনেক বদলে গেছে। লণ্ডন, প্যারিস তখন সুন্দর একেকটা শহর ছিল। প্যারিসে পাঁচতলার বেশি কোন বাড়ি ছিল না। রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। মানুষ অনেক বেশি আন্তরিক ছিল। এখনতো অনেক বাড়িঘর হয়ে একেবারে বদলে গেছে। কত পুরোনো গির্জা আর নেই, নতুন কয়েকটাও তৈরি হয়েছে অবশ্য। আমার একদম ভালো লাগেনি এই বদলটা। কলকাতাই কত বদলে গেছে। কলকাতা আমার ভালোও লাগে না। মাঝে মাঝেই ছোটবেলার সেই গ্রামের কথা মনে পড়ে। আমার ছোটবেলার গ্রামই সবচেয়ে ভালো। বাবাও গ্রামই ভালোবাসতেন।

♦ আপনার লেখা পড়ে জানতে পারি বাবার সঙ্গে ইউরোপ যাওয়ার আগে আপনি পুরী ও দক্ষিণ ভারতেও গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও নৃত্যের সুবাদে ঘুরেছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বিদেশে গিয়েও আপনার ভারতীয়ত্বকে সবসময়েই আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন। এত বিচিত্র দেশ আমাদের। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে আপনার কেমন লেগেছে?

ভারতে কত জায়গায় গেছি। কোনটা বলব বল, সব জায়গাই সুন্দর। হিমালয়ের পাহাড়, রাজস্থানের মরুভূমি, সমুদ্রের কত রূপ, নানারকম জলপ্রপাত...। দক্ষিণ ভারতে একেকটা সি-বীচ একেকরকম। কোথাও কুচকুচে কালো বালি, কোথাও লাল বালি দেখলে মনে হবে যেন অজস্র চুনি পড়ে আছে। বালির টুকরোগুলো চুনির মত লাল। কোথাও ঝকঝকে সাদা রুপোর মত বালি।

অন্য একটা গল্প বলি, ছোটবেলায় গ্রামে এক ব্রাহ্মণী ছিলেন, পিসি বলতাম। গ্রামে তো সব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। একা একা বাসন মাজতে গেলে লোকে কী বলবে তাই দুপুরবেলায় পুকুরে বাসন মাজতে যাওয়ার আমায় বলতেন, অমলা যাবি? গল্প শোনাব তোকে। আমি বাসন মাজব আর গল্প বলব, আর তুই বসে বসে শুনবি। ভারতের যত পুরাণের গল্প, সাহিত্যের গল্প সব ওনার থেকে শুনেছি। বিয়ের পরে আলমোড়া যাচ্ছিলাম এরোপ্লেনে চড়ে। যখন প্রয়াগের ওপর দিয়ে যাচ্ছে দেখি যমুনার কালো জল এসে মিশেছে গঙ্গায়, দুই নদীর জল পাক খাচ্ছে, ঠিক যেন শিবের জটা, ছোটবেলায় শোনা কালিদাসের মেঘদুতের কথা মনে পড়ছিল। কোথাকার থেকে কখন কোন জিনিস যে মনে পড়ে! আরেকবার, রাঁচির কাছে একটা জলপ্রপাতের ধারে বেড়াতে গেছি। [নামটা অনেকক্ষণ মনে করার চেষ্টা করলেন] জোনা নাকী হুড্রু...? সেখানে হঠাৎ দেখি একটা কালো পাথর জলের মধ্যে আটকে আছে আর সেটাকে ঘিরে জলটা ঘুরছে, কী অপূর্ব লাগছে দেখতে। বেড়াতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গার নুড়ি পাথর সংগ্রহ করাটা আমার নেশা। ওই আলমারিটার মাথায় পাত্রের মধ্যে অনেক নুড়ি দেখছ না, পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে নিয়ে এসেছি। প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা দেখতে - কোনটা দেখ একদম ডিমের মত, কোনটা গোল, কোনটা চৌকো। আমার খুব ভালো লাগে।

♦ আপনি নিজে বা উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। কিন্তু আর আমরা কোন লেখা পেলাম না কেন? লেখিকা অমলা নন্দী কি হারিয়ে গেলেন নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের আড়ালে? পরে কি আর কখনোই লেখেন নি নিজের কথা, নিজের ভ্রমণ?

কত সুন্দর হাতের লেখা ছিল আমার - অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ধরণের। সবাই কী প্রশংসা করত। এই বয়সে নিজে তো আর লিখতে পারি না, কিন্তু এখন আবার লিখতে ইচ্ছে করে। শুধু বেড়ানোর লেখা নয়, যা দেখেছি, যাদেরকে দেখেছি - ছোট থেকেই আমি খুব মিশুকে ছিলাম। যেখানেই গেছি সকলেই আমাকে ভালোবেসেছে। সেই এক্সিবিশনের সময়ে 'অমলা, অমলা' বলে ডেকে কতজনে আলাপ করেছে। তারপরে কতজনের সঙ্গে মিশেছি... কত মহান মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। একবার একটা অনুষ্ঠানে গেছি মিস্টার শঙ্করের সাথে। বসে আছি - আমি, মিস্টার শঙ্কর, লেডি রাণু মুখার্জি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এসেছেন। মিস্টার শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণণকে বললেন, 'মিট মাই ওয়াইফ, অমলা'। রাধাকৃষ্ণণ হেসে বললেন, 'আর ইউ ইন্ট্রোডিউসিং মি টু অমলা! আই নো হার ফর আ ভেরি লং টাইম। সি স্যাং 'বন্দেমাতরম' ফর আস ইন নাইন্টিন থার্টি এইট। আমিতো শুনে অবাক সেই কবে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের একটা অনুষ্ঠানে আমি 'বন্দেমাতরম' গেয়েছিলাম। উনি সেটা এখনও মনে রেখেছেন! উনিতো সারা পৃথিবীর কতরকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, অথচ এটা মনে রেখেছেন! ভাবো তো! আরেকবার বিধান রায় তাঁর চেম্বারে আমাকে আর মিস্টার শঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। আমরা গেছি, বিধান রায় তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন জওহরলাল নেহরুকে ফোন করতে। ফোনটা মিস্টার শঙ্করকে ধরিয়ে দিলেন। নেহরুজী বললেন যে রবীন্দ্রনাথের এবার জন্মশতবর্ষ, সেই উপলক্ষে তাঁর কোন একটা লেখা নিয়ে নৃত্যাভিনয় করতে। মিস্টার শঙ্করতো প্রথমে রাজি হতে চাইছিলেন না যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে কিছু কাজ করতে হলে অনেক নিয়মকানুন মানতে হবে, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, অনেক বাধানিষেধ আছে। পন্ডিতজী বললেন যে সেটা আমি দেখব। তখন মিস্টার শঙ্কর রাজি হলেন। কিন্তু কী নিয়ে করবেন কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছে না। এক-দেড় মাস মাত্র হাতে। বাড়িতে সব বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন – এটা না ওটা...। একদিন আমি বেগুন ভাজছি। উনি বেগুন ভাজা খেতে খুব ভালোবাসতেন। হঠাৎ ডেকে বললেন, অমলা রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতায় রাজা, রানি আছে, সাধারণ মানুষ আছে এমন কিছু তোমার মনে পড়ছে? আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, হাতে খুন্তি। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটা মুখস্থ বলতে শুরু করলাম। [ বলেই হাসিমুখে শুরু করলেন -

"পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,

"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে--

এক প্রহরের লীলায় তোমার

যে ক'টি কুটির হল ছারখার

যত দিনে পার সে-ক'টি আবার

গড়ি দিতে হবে তোমারে।

'বৎসরকাল দিলেম সময়,

তার পরে ফিরে আসিয়া

সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি

সবার সমুখে জানাবে যুবতী

হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি

"]।

মিস্টার শঙ্কর হাতে একটা তুড়ি মারলেন। বললেন, এইতো হয়ে গেছে। তারপর সবাই মিলে রিহার্সাল শুরু হল। আমি রানির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। রানির যে সেই অহঙ্কার –

"রুষিয়া কহিল রাজার মহিষী,

'গৃহ কহ তারে কী বোধে!

গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,

কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?

কত ধন যায় রাজমহিষীর

এক প্রহরের প্রমোদে!' "

ছেঁড়া শাড়ি পরেও কিন্তু রানির সেই অহংকার যায়নি। বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে আভিজাত্য ভরে। একটা আপেল হয়তো হাতে তুলে নিল, একটা কামড় দিয়ে পরক্ষণেই পছন্দ হল না, হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। দোকানদার দাম চাইলে, দাম কিসের? - এমন ভঙ্গিমায় হাত ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল। লোকে পেছন থেকে বলছে পাগলি [ মুহূর্তে হাত ও মুখের ভঙ্গিমায় অমলা থেকে বদলে রানি হয়ে উঠলেন]। দিল্লিতে গিয়ে সেই অভিনয় করেছিলাম। ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক স্লাইড দিয়ে প্রাসাদ, বাড়িঘর এসব বানানো হয়েছিল। কিন্তু আলো পড়তেই ফিলামেন্টগুলো সব দেখা যাচ্ছিল, শ্যাডো এফেক্টটাই আসছিল না। আমার কী মনে হল, জলরঙ দিয়ে এমনিই রাস্তা-ঘাট, গাছ-পালা, সিদ্ধার্থ গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এইসব আঁকতে শুরু করলাম। এবারে আলো ফেলতে কিন্তু একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল এফেক্ট চলে এল, মনে হল যেন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে। মিস্টার শঙ্করতো দারুণ খুশি। সকলেরই আমাদের এই অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল।

দুবছর আগেইতো কান ফেস্টিভালে গিয়ে রেড কার্পেটে হেঁটেছিলাম। একজন আমার হাত ধরে নিয়ে গেল। হঠাৎ করে আমায় বলল একটু কিছু বলতে। আমিতো জানতামনা যে কিছু বলতে হবে, সেভাবে তৈরি হয়েও যাই নি। মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে মনে হল, বললাম, 'আই অ্যাম দ্য ইয়ংগেস্ট ফিল্মস্টার ইউ হ্যাভ অ্যাট কান দিস ইয়ার' । আমার তখন বয়স তিরানব্বই । [ দুষ্টুমির হাসি মুখময় ] গোটা হল হাততালিতে ভরে গেল।

এমন কত কথা মনে পড়ে...।

♦ মোবাইল ফোনে আপনার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, সত্তরের নকশাল আন্দোলন এই সব পেরিয়ে আজকের ডিজিটাল যুগ – আপনার এই দীর্ঘ জীবন এও যেন এক বিচিত্র ভ্রমণ। আপনার এই যাত্রা আরও দীর্ঘতর হোক এই শুভকামনা করি।

এত সুন্দর জীবন আমার! ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ পেয়েছি। যখন যে সময়ে যেটা হবার ঠিক তাই হয়েছে। দেওয়ালে যে ছবিগুলো দেখছ, ওগুলোও আমার আঁকা। কী করে এঁকেছি জানি না। কোনো শিক্ষাতো ছিল না, যখন যা মনে হয়েছে, এঁকেছি। মিস্টার শঙ্করতো আঁকা শিখেছিলেন। উনিও আমায় বলতেন তুমি কেমন করে এভাবে আঁকো? কিছুদিন আগেও আমার আঁকা ছবি নিয়ে এক্সিবিশন হল। ভাবতে পার একেকটা ছবি ৭০০০ টাকা, ৯০০০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল! দেওয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন, এই ছবিগুলো আমি বিক্রি করব না। উঠে দাঁড়িয়ে ছবি দেখাতে লাগলেন। এই ছবিটা দেখ – বুদ্ধ এখানে দেবতা নন, মানুষ। তাঁর সামনে কোলে শিশু নিয়ে দরিদ্র মায়ের মূর্ত্তি – এই যে রবীন্দ্রনাথ, সোক্রাতেস এঁরাও দেখছেন। ছবিটায় একটা আলো এসে পড়েছে - ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের স্বর্গীয় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। আমার কাজ, সৃষ্টি, আমার স্বামী, ছেলে-মেয়ে সবাইকে যেভাবে পেয়েছি। এই যা কিছু দেখছ সব আমার আনন্দ-র করা। এখন আর দুঃখে চোখে জল আসে না...। জীবন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

তোমরাও আমার অনেক ভালোবাসা, আশীর্বাদ নাও।

(সাদা-কালো চিত্র - ' সাত সাগরের পারে ' থেকে গৃহীত)

সাক্ষাৎকার – দময়ন্তী দাশগুপ্ত

![]()

|

||