|

|

|

|

|

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

উত্তর খুঁজছে উত্তরাখণ্ড

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দুর্ঘটনাচক্রে হারিয়ে ফেলা কি খুব অস্বাভাবিক? অন্য কোন পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে এতটা গুরুত্ব পেতে দেখা যায় না! এ তো বার্থ সার্টিফিকেটের সমতুল্য! তাই শত ব্যস্ততা, ঝুট-ঝামেলার মধ্যেও সময় বের করে একবার যেতেই হোল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে। আর সেখানেই হঠাৎ-ই খুব আচমকা ঘটনাটা ঘটল আমার সাথে... সেইদিনই! এতটাই আকস্মিক যে সামলানোর সময় পেলাম না বিন্দুমাত্র!

অফিসে ঢুকেই কপালগুণে এমন দুজনকে পেয়ে গেলাম যাঁরা আমায় বিস্তারে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছিলেন 'কী করনীয়'। যেমন লোকাল থানায় ডায়েরি, একটা অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব জায়গা মত জমা-টমা দিয়ে অপেক্ষা, প্রায় মাস-দেড়েক কম করে, তারপর স্কুল থেকে ... ঠিক এই সময়েই দুই সদাশয় মহাশয়ের একজন আলটপকা স্কুলের নামটা জানতে চাইলেন, তারপর জায়গার নাম, আর তারপরই বললেন, "স্কুলে একবার খোঁজ নিয়ে নেবেন, ওখানেই চলে যাবে ডুপ্লিকেটটা"। তৎক্ষণাৎ আমার ভেতর থেকে ফস্ করে বেরিয়ে এল, "স্কুলটা তো আর নেই"! শব্দগুলো যেন ডুক্রে উঠল তড়িঘড়ি! নিজেও খানিক ভেব্লে গেলাম। কতকাল হয়ে গেল স্কুলটা বন্ধ ... নানা কারণ, সেসবই আমার বিলক্ষণ জানা, অথচ ছেলেবেলার স্কুলটা যে আর নেই এই শূন্যতাটা যেন আজ এই মূহূর্তে গ্রাস করল আমায়। কোন ভেতরে জমাট বেঁধে ছিল, আচমকা ধাঁ করে এক ঘায়ে আমাকে টলিয়ে দিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

আমার পুরো কৈশোর সমেত স্কুলটা হারিয়ে যাওয়ার শোক, আমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হারিয়ে ফেলার সংকটকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। খানিক আগেও যা-ছিল ভারী মাথা ব্যথার কারণ, সহসা বুদবুদের মত ভারহীন, অর্থহীন হয়ে গেল। কাউকে বলতে পারিনি তবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লেগেছিল।

গত কালীপুজোর আগে আগে (২৬শে অক্টোবর ২০১৩) উত্তরাখণ্ড যাওয়ার সুযোগ এসেছিল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (MSC) নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে। রুদ্রপ্রয়াগে আস্তানা গেড়ে নিকটবর্তী দুটি স্কুল ও কিছু বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে এসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা লেখায়-ছবিতে ধরে রাখার জন্য আর্জি আসে খোদ MSC–র থেকে; ওদের জার্নালের জন্য, পরে 'আমাদের ছুটি'র তরফ থেকেও। রীতি মাফিক ভ্রমণ কাহিনি বলা যাবে না হয়তো একে, এ বৃত্তান্ত হয়তো কাউকে প্রলুব্ধ করবে না সে-প্রান্তে ছুটে যেতে; তবে "অপাংক্তেয়, অকিঞ্চিৎকর কোনকিছুই নয়" - এই সারকথা যদি ভ্রমণের নীতি হয়, এই লেখাটি সেদিক থেকে খুব একটা নীতি-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে না আশা করি। এ-কথা সত্যি, এমন কিছু ব্যক্তি-বিষয়ের অবতারণা আছে যা ভ্রমণ-কাহিনি পাঠকের কাছে বাহুল্য মনে হতে পারে। তবে যেহেতু সবটুকু নিয়েই ছিল আমার অভিযান, তাই বাদ দিতে পারি নি কিছুই। একে গ্রহণ করলে সমগ্রে নিতে হবে, নয়তো খারিজ করে দিতে হবে একেবারে।

স্কুলটা তো নেই [তিলকনগর GIC]

রুদ্রপ্রয়াগের থেকে শেয়ার জিপে সকাল সকাল রওনা হলাম তিলওয়াড়ার উদ্দেশ্যে - মন্দাকিনীর উজানে আরও সাত কিলোমিটার। তিলওয়াড়ায় গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পার হয়ে পিচ-বাঁধানো সড়ক ছেড়ে ধরতে হল পাহাড়ের রাস্তা। ব্রিজের এপারে সুমারি গ্রাম। বাঁ-হাতে মন্দাকিনীকে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পাকদন্ডি চড়াই ধরেছে সোজা দুশো মিটার প্রায়! নিচে পাহাড় যেখানে নদীর গা ছুঁয়েছে, সেইখানে নদী-বরাবর ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে পাহাড়ের গা। এই পাহাড়েই আমাদের গন্তব্য সরকারি বিদ্যালয় তিলকনগর গভর্নমেন্ট ইন্টার কলেজ, সংক্ষেপে তিলকনগর GIC। প্রাইমারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ। যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে সরু রাস্তা পাহাড়ের গা-ঘেষে ডান ও বাঁ দুদিকেই প্রসারিত। আমরা দোনামনা করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। দেখি তখনই নিচ থেকে উঠে এসেছেন এক প্রৌঢ়। স্থানীয় মানুষ। আমাদের দলে মিশেই হাঁটছিলেন। খুব বেশি নয়, মিটার বিশেক যাওয়ার পরেই রাস্তা ডান দিকে বাঁক নিয়ে আবার "S"-এর মতো বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। এই ডান দিকের বাঁকের কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন সামনে বেশ কিছুটা খোলা। খোলা বলতে পায়ের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে খাদ। মানে ধ্বস। আর সেই ধ্বস নিচে মিশেছে মন্দাকিনীর জলে। অনেক নিচে বাঁ দিক ধরে সাবলীল বয়ে চলেছে নদী। আমাদের থমকে দাঁড় করিয়ে দিল ঠিক এইখানটা।

"আমরা" বলতে, পেশায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডঃ প্রশান্ত কুমার রায়ের নেতৃত্বে পাঁচজনের টিম, এসেছি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার নামক একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। আমরা শুনে এসেছি ষোলো ও সতেরো জুনের বিপর্যয়ে তিলকনগর GIC স্কুলটি ধ্বসে গেছে। আর এখন ঠিক সেই ধবংসচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বাক্যহারা। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে যাঁর সবসময় এক চিলতে মস্করার হাসি লেগেছিল, হাত নাড়িয়ে সামনের ধ্বসে যাওয়া চত্ত্বরটা দেখিয়ে বললেন "এইখানটা জুড়ে ছিল স্কুলের মাঠ"। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে ঠিক কতখানি অঞ্চল ভেসে গেলে সমতল মাঠ এই গভীর খাদ হয়ে যেতে পারে! একেবারে নদীর পাড় ঘেঁষে এক চুনাপাথরের ঢিবি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে দৈত্যাকার এক সাদা উইঢিবি।

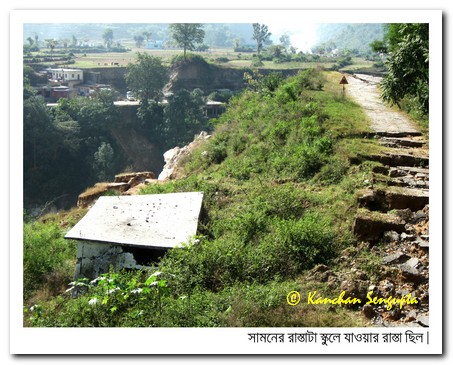

আমার ভেতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "আর স্কুলটা কোথায়?" সেই মিটিমিটি হাসির বৃদ্ধ দূরের দিকে তাকিয়ে আলতো ভাবে বললেন, "স্কুলটা তো নেই!" দূরে যেখানে পাহাড়ের ঢাল মুড়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে সেই বাঁকের কাছে হলদে–নীল রঙের একটা তোরণের কিছু অংশ দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'ওইটা স্কুলের গেট, সামনের রাস্তাটা স্কুলে যাওয়ার রাস্তা ছিল'। আমরা দেখলাম মিটার পঁচিশ লম্বা পিচ বাঁধানো একটা রাস্তা আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ ফুট নিচে লম্বালম্বি পড়ে আছে, যেটা স্কুলের গেট পর্যন্ত গেছে। প্রায় ছ/সাত ফুট চওড়া হবে রাস্তাটা। দেখলে বোঝা যায়, রাস্তাটা স্কুলের গেট পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের ওদিকের ঢালের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন স্কুলের পরের অংশটা আর নেই। রাস্তা চলে গিয়েছে এক অনিশ্চিত শূন্যের দিকে। পুরো রাস্তাটাই ফেটে আছে, যেমন শীতকালে পা ফাটে। রাস্তার পাশে নীল রঙের চার দেওয়ালের একটা ঘর চোখে পড়ছে। ভাঙ্গা বিস্কুটের পেটির মতো পড়ে আছে।

আর একটু এগোতেই পায়ের তলার রাস্তা দেখলাম মাটির। জুন মাসের পর আবার নতুন করে কেটে সমান করা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ওই একই রকম পেটির বাক্সের মতো বাড়ির সারি, যেন মহা ভূমিকম্প সহ্য করেছে এরা।  পাহাড়ের ধাপে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ বিদ্যালয়ের নমুনা বহণ করে চলেছে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট সিমেন্টের দালানগুলি। গায়ের লেখা দেখে এখনও ঠাওর করা যায়, কোনটা লাইব্রেরি, কোনটা শৌচালয়, কোনটা ক্লাসরুম। বৃদ্ধ তখনও সঙ্গ দিচ্ছিলেন আমাদের, এবার যা শোনালেন প্রথম চোটে মনে হল আজগুবি। সেই সদ্য কাটা মাটির রাস্তার দুপাশের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরগুলো দেখিয়ে বললেন, "এগুলো সব ওইখানে ছিল"। হাত তুলে যে জায়গাটা দেখালেন, তা পাহাড়ের গায়ে আরও তিরিশ ফুট মতো ওপরে। সত্যিই বিস্তীর্ণ পরিসরে পাহাড়টা একেবারে চেঁছে গেছে! "শুধু মকান নয়, এই পেঢ়, ওই পেঢ়, ওইখানে ওই বড় গাছটাও ওই ওপরে ছিল। ওগুলো শেকড় সমেত একভাবে ধ্বসে নেমে এসেছে"। পাঁচজনে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছি, 'বলে কি বুড়োটা!' এই সামলে উঠতে পারিনি, আর সেই বৃদ্ধ অমলিন হাসতে হাসতে বলে চললেন, "ওই যে নিচে ভাঙ্গা রাস্তাটা দেখলেন, ওটা ছিল এইখানে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি"। ওই

পাহাড়ের ধাপে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ বিদ্যালয়ের নমুনা বহণ করে চলেছে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট সিমেন্টের দালানগুলি। গায়ের লেখা দেখে এখনও ঠাওর করা যায়, কোনটা লাইব্রেরি, কোনটা শৌচালয়, কোনটা ক্লাসরুম। বৃদ্ধ তখনও সঙ্গ দিচ্ছিলেন আমাদের, এবার যা শোনালেন প্রথম চোটে মনে হল আজগুবি। সেই সদ্য কাটা মাটির রাস্তার দুপাশের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরগুলো দেখিয়ে বললেন, "এগুলো সব ওইখানে ছিল"। হাত তুলে যে জায়গাটা দেখালেন, তা পাহাড়ের গায়ে আরও তিরিশ ফুট মতো ওপরে। সত্যিই বিস্তীর্ণ পরিসরে পাহাড়টা একেবারে চেঁছে গেছে! "শুধু মকান নয়, এই পেঢ়, ওই পেঢ়, ওইখানে ওই বড় গাছটাও ওই ওপরে ছিল। ওগুলো শেকড় সমেত একভাবে ধ্বসে নেমে এসেছে"। পাঁচজনে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছি, 'বলে কি বুড়োটা!' এই সামলে উঠতে পারিনি, আর সেই বৃদ্ধ অমলিন হাসতে হাসতে বলে চললেন, "ওই যে নিচে ভাঙ্গা রাস্তাটা দেখলেন, ওটা ছিল এইখানে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি"। ওই  স্পটে আমাদের 'হাঁ-মুখ'গুলো দেখতে দেখতে আর হাসতে হাসতে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেলেন তিনি। আমরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করতে থাকলাম, 'ওই রাস্তাটা এখানে ছিল! এখানটা ছিল ওখানে! এ কি করে সম্ভব!'

স্পটে আমাদের 'হাঁ-মুখ'গুলো দেখতে দেখতে আর হাসতে হাসতে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেলেন তিনি। আমরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করতে থাকলাম, 'ওই রাস্তাটা এখানে ছিল! এখানটা ছিল ওখানে! এ কি করে সম্ভব!'

অধুনা প্রাইমারি আর ইন্টারমিডিয়েট মিলে একসাথে যেখানে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করে সেই জায়গা এই পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। আমাদের উঠতে হবে আর বেশ কিছুটা চড়াই। পাকদন্ডি গেলে আরও তিনশ মিটার তো হবেই। অগত্যা বাড়ির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে শর্টকাটে আমাদের দলকে এগিয়ে নিয়ে গেল সুলভদা। অপেক্ষাকৃত দুর্গম, তবে রাস্তা কম পড়ল অনেকটাই। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পরীক্ষা চলছিল। পাহাড়ের একেবারে মাথায়, একটি ছোট শিব মন্দিরকে ঘিরে, টেম্পোরারি এই ব্যবস্থা, এক ঝলক দেখে মনে হতে বাধ্য,"যেন শান্তিনিকেতন"। অচিরেই চোখে ধরা পড়তে থাকবে গরমিলগুলো। নিদারুণ 'নেই'গুলো চোখে স্পষ্ট হতেই 'শান্তিনিকেতনি' সুখ-ভাবনাটা চরম ঠাট্টা মনে হতে লাগল এই পাহাড়ে। অস্থিরতায় দূরে চোখ রাখলাম। দেখি, ওমা! চৌখাম্বার চূড়া দেখা যায় এখান থেকে!

C/O Sir

মূলতঃ মাস্টারমশাইদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সাময়িকভাবে এই পাহাড়ের চূড়ায় স্কুল আবার শুরু করা সম্ভব হয়। তবে সাড়ে সাতশ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় দেড়শ জন অন্যত্র চলে যায়। স্কুলের পাকা বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়া এর একমাত্র কারণ না-ও হতে পারে। বাচ্চাদের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পারলাম, কেউ কেউ তিন ঘন্টা পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে। সহজ যোগাযোগের রাস্তাগুলো ভেসে যাওয়ায় অনেক ঘুরপথ পাড়ি দিতে হয়। উপরন্তু বিপর্যয়ের পর অনেক পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, বাড়ির বাচ্চাদের রোজ গাড়ি ভাড়া দিয়ে স্কুলে পাঠানো সম্ভব নয়। অগত্যা হন্টন। পাহাড়ের ওপরে এই জায়গায় একটা ছোট মন্দির। একদিকে দু'কামরার একটা পাকা বাড়ি। হেডমাস্টারের ঘর ও অফিস। মন্দিরের অন্য পাশে আরো দু'একটা পাকা ঘর রয়েছে। শোনা গেল এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছিল।  তাদের ঘরগুলো তারা স্কুলকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। শুধু ঘর নয়, ঘরের ন্যাড়া ছাদেও বসে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মন্দির লাগোয়া ও তার সামনে বড় গাছের নিচে প্লাস্টিক পেতেও চলছে স্কুল। মাস্টারমশাইদের উদ্যোগেই স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রকে দিয়ে ওপরে একচালা ছাউনি করে ক্যান্টিন। সামান্য চা-বিস্কুট। এছাড়াও এক পাশে দেখতে পেলাম কয়েকটা চৌখুপি ভিত। এক বেসরকারি বাইক-প্রস্তুতকারক সংস্থা কয়েকটা ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। এসবই বাস্তবায়ণে স্কুলের মাস্টারমশাইদের নাছোড় মনোভাবের অবদান সর্বাধিক। মূলতঃ তাঁদেরই উৎসাহে মুকেশজী (শ্রী মুকেশ চেঁয়র) আগ্রহী হন এবং আমাদের তিলকনগর GIC-র খোঁজ দেন।

তাদের ঘরগুলো তারা স্কুলকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। শুধু ঘর নয়, ঘরের ন্যাড়া ছাদেও বসে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মন্দির লাগোয়া ও তার সামনে বড় গাছের নিচে প্লাস্টিক পেতেও চলছে স্কুল। মাস্টারমশাইদের উদ্যোগেই স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রকে দিয়ে ওপরে একচালা ছাউনি করে ক্যান্টিন। সামান্য চা-বিস্কুট। এছাড়াও এক পাশে দেখতে পেলাম কয়েকটা চৌখুপি ভিত। এক বেসরকারি বাইক-প্রস্তুতকারক সংস্থা কয়েকটা ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। এসবই বাস্তবায়ণে স্কুলের মাস্টারমশাইদের নাছোড় মনোভাবের অবদান সর্বাধিক। মূলতঃ তাঁদেরই উৎসাহে মুকেশজী (শ্রী মুকেশ চেঁয়র) আগ্রহী হন এবং আমাদের তিলকনগর GIC-র খোঁজ দেন।

মুকেশজী [One Man Army]

মুকেশজীকে এই রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলে প্রায় সবাই চেনে। উনি এখানে রয়েছেন সেই তেইশে জুন, ২০১৩ থেকে। মৃদুভাষী, সদা হাস্যমুখর, অণুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী এক নিরলস কর্মী শ্রী মুকেশ চেঁয়র - এই গাড়োয়ালে MSC-র হাত, পা, চোখ, মাথা - সবকিছু! জনসংযোগ ও সঠিক যোগসূত্র যে-কোনও কঠিন কাজকে কতটা সাবলীল করে দিতে পারে, আমরা বিলক্ষণ মালুম পেলাম ওঁর সাহচর্যে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী, কাছেই তাঁর দোতলা বাড়ির দোতলার একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন MSC-র জন্য। গত জুন মাস থেকে সেখানেই মুকেশজীর আস্তানা। গিয়ে দেখে এলাম, এক-ঘর ডাঁই করা ওষুধের পেটির স্তুপের এক কোণে একটি চার-পায়া। MSC এখানে এখনও আরও একবছরকাল; মাসিক-মেডিক্যাল-ক্যাম্প চালাবে। ক্যাম্প চালু থাকলে আরো দু-এক জন স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা আসেন, তাদেরও ঠাঁই হয় এই ঘরেই। ভেতরে ভেতরে যে খুব একটা 'দেশসেবা-দশসেবা' বেলুন ফুলিয়েছিলাম, মুকেশজীর মতো মানুষের সামনে এসে সে বেলুন চুপ্সে গেল নিঃসাড়ে। মনে মনে সেলাম জানালাম তাঁকে আর MSC-কে ধন্যবাদ।

MSC [Medical Service Centre]

আমার স্কুলের বন্ধু ও পেশায় সাইকোলজিস্ট ড. প্রশান্ত কুমার রায়ের থেকে প্রথম শুনি MSC-র নাম। অবাক হই এই ভেবে, ৩৫ বছর ধরে যে সংস্থা সারা ভারত জুড়ে সেবার কাজ করে চলেছে, তাদের নামই শুনিনি কোথাও, কোনও অবসরে! প্রশান্তর থেকেই জানতে পারি গত বছরগুলোয় MSC-র কাজ। বিহারে কোশি নদীর বন্যায়, ওড়িশায় এল-নিনো, গুজরাতে ভূমিকম্প, আরো কত কত! সম্প্রতি তাঁরা ডায়রির মত এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যেখানে তাঁদের এতাবৎ কার্য্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে দিনক্রমানুসারে ও ছবিসহ। জুন মাসের সতেরো তারিখের পর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২০০-রও বেশি মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে MSC-র স্বেচ্ছাসেবকরা। মানবদরদী জনাকয়েক ডাক্তারবাবুর সদিচ্ছায় জন্ম নিয়েছিল MSC। সংগঠন আজ বিস্তৃত হয়েছে অনেকটা। কাজ করে চলেছে দিনের পর দিন। প্রচেষ্টা করছে, সমস্ত দেশব্যাপী এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার। একটা কথা না উল্লেখ করলে অসমাপ্ত থেকে যায়, MSC কোন সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত NGO নয়। একেবারেই নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে গ'ড়ে তোলা ও চালিয়ে যাওয়া একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

প্রশান্ত ও আমরা

প্রশান্তরই প্ল্যান। উত্তরাখন্ডে জুন মাসে ঐ বিপর্যয়ের পর পরই MSC-র টিমের সঙ্গে প্রশান্ত একবার ঘুরে গেছে রুদ্রপ্রয়াগ। এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য-পানীয়-ওষুধের মতো মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর জন্য। আর সেই দিকটাই সামলাতে এসেছিল প্রশান্ত। ওর কথা মতো, ঠিক একই ভাবে বিপর্যয়ের চার-পাঁচ মাস পরে আর একবার মানসিক স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষদের। সেই উদ্দেশ্য সাধনেই আরও একবার MSC থেকে প্রশান্তকে রুদ্রপ্রয়াগ যেতে বলা হয়। এবারের সফরে প্রশান্ত আমাদের চারজনকে তার দলে নেয়। দোয়েল পেশায় প্রশান্তরই মতো সাইকোলজিস্ট, সঞ্জীব আর সুলভ'দার NGO-র হয়ে এইধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করার প্রভূত অভিজ্ঞতা, আর আমার সামান্য যাতায়াত রয়েছে বাংলা থিয়েটারের অলিতে-গলিতে। এমন পাঁচমেশালি টিম বানানোর পেছনের রহস্যটা খোলসা করল প্রশান্তই। এবারের ট্রিপে আমরা যাব উপদ্রুত অঞ্চলের স্কুলে, কারণ সেখানে আশেপাশের অঞ্চলের বাচ্চারা জড়ো হয়। তাছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকারা আসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। এই ভাবেই আমরা কম সময়ের মধ্যে বিস্তৃত এলাকার একটা সামগ্রিক ছবি পেতে চাইছিলাম।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের মতো করে আলাপ জমিয়ে, হাসি-ঠাট্টা-গান-গল্প-নাটক-খেলার ছলে তাদের mental assessment-এর রাস্তায় যাব। একাজে স্কুলের মাস্টারমশাইদের সাহায্যও অপরিহার্য, কারণ তাঁরাই সবচেয়ে ভাল চেনেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তারপর আমাদের কাজ হবে আমাদের মতো করে সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিপর্যয় থেকে সামলে ওঠার কিছু সহজ উপায় বাতলে দেওয়া। সবটাই প্রশান্তর নেতৃত্বে। একধাপ এগিয়ে আমাদের প্রচেষ্টায় আরও একটা জরুরি অংশ জুড়ে নিয়েছিলাম। যে-স্কুলগুলোতে যেতে পারব, সেখানে বিভিন্ন ক্লাসের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের জনাকয়েককে নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করে দিয়ে আসা, যারা পরবর্তীতে এইরূপ বিপত্তিতে নিজেরা সাবলীল থাকতে চেষ্টা করবে ও পরিপার্শ্বকে স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড দিতে পারবে।

খুব আগ্রহের সঙ্গে পরিকল্পনার শরিক হয়ে যাই। অথচ কাজ শুরু করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া, কোনরকম সুস্পষ্ট গাইড লাইন ছিল না আমাদের সুবিধার্থে। নতুন শুধু আমরা নই; সম্ভবতঃ এই ধরণের প্রয়াস এই প্রথমবার হতে চলেছিল, যা-ছিল প্রথাগত সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের থেকে একেবারেই আলাদা।

সাইকোলজি

জুন মাসের ষোল-সতেরো তারিখ যখন মন্দাকিনীর অবিরাম ঝাপটায় পাহাড়ের মাটি খসে যাচ্ছে, তখন তিলকনগর GIC-তে চলছিল বর্ষাকালীন ছুটি। আমরা এসে শুনতে পাই আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্রায় দশ দিন ধরে একটু একটু করে ধ্বসে যেতে দেখেছে এই স্কুল। এদের মধ্যে বেশ কিছু অবশ্যই এই স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রী। খুব সহজেই অনুমেয় ছিল এই ধ্বংসদৃশ্য বাচ্চাদের মনে কী দুর্বিষহ প্রভাব ফেলবে। অথচ অবাক হলাম আমরা নিজেরাই! শুনলাম, বাচ্চারা নাকি মজা পাচ্ছিল তাদের স্কুলকে ওভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখে। কখনও ক্লাসঘর, কখনো স্টাফরুম, কখনো পুরো প্রেয়ার গ্রাউন্ড খসে খসে পড়ছিল তাসের ঘরের মতো। তাই দেখে বাচ্চারাও আমোদে লুটিয়ে পড়ছিল এ-ওর গায়। মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও কম-বেশি একই রকম মানসিকতার পরিচয় পেলাম। স্থানীয় ভাষায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বলে 'দৈবি আব্দা'। তিলকনগরে প্রথমদিন হেডমাস্টারের ঘরে আমরা সবাই এবং হেডমাস্টার ও স্কুলের আরো দু-তিন জন স্যার। প্রশান্ত পুরোটা ব্রিফ করছে সবাইকে, তখনই এক মাস্টারমশাইয়ের জবানিতে ফুটে উঠল অনেকটা - "দেখুন, 'আব্দা' তো আসবেই। এবার বড়-সড় হয়েছে, ক্ষয়-ক্ষতি বেশি, তাই সবাই জেনেছে, আপনারাও এসেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে তো এ-নতুন কিছু নয়। ফি-বছর লেগেই আছে। তাই আমরা এই নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই। বাচ্চারাও ব্যাপারটা জানে। দেখুন-না আপনারাই; সবাই তো ঠিকঠাকই আছে। পরীক্ষা দিচ্ছে। হাসছে খেলছে। আগের মতই 'বদ্মাসি' করছে। আপনারা এসেছেন ভালো কথা। যা করাবেন ভাবছেন করান। আমরা জরুর হেল্প করব। আজ পরীক্ষার পর সিক্স, সেভেন ও এইটকে পাবেন। ভাগ্যিস পরীক্ষার মধ্যে 'বারিষ' হয় নি! ওই এক মুশকিল জানেন, মেঘ করলেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়। আরো কয়েকটা ঘর যদি জলদি-জলদি খাড়া করা যেত ..."

আজ পরীক্ষার পর সিক্স, সেভেন ও এইটকে পাবেন। ভাগ্যিস পরীক্ষার মধ্যে 'বারিষ' হয় নি! ওই এক মুশকিল জানেন, মেঘ করলেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়। আরো কয়েকটা ঘর যদি জলদি-জলদি খাড়া করা যেত ..."

সেদিন বাচ্চাদের জন্য রান্না করা মিড-ডে মিল্-এ আমরাও দুপুরের খাওয়া সারলাম। পাঁচজনেই ভাবছিলাম কিভাবে এগোব? কীই-বা করব? কাজ হবে কিছু? অজান্তে কোন অনিচ্ছাকৃত অনিষ্ট না করে বসি। সেরে আসা ক্ষত তাজা হয়ে যাবে নাতো শিশুমনগুলোয়! দেখি, এর মধ্যেই উৎসাহী বাচ্চারা গাছের নিচে ছায়ায় জড়ো হতে শুরু করেছে। দূরে তাকিয়ে দেখলাম চৌখাম্বা ঢেকে গেছে মেঘে।

দ্য হ্যাপি থেরাপি

বিশ্বাস করুন, বাচ্চাদের খুশি করা বেশ কঠিন ব্যপার। বিশেষ করে পাহাড়ের এই সদা চঞ্চল বাচ্চাদের। এরা সদাই মজায় মজে থাকে নিজেদেরই নিয়ে! এদের খুশি ঢালে ঢালে গড়িয়ে পড়ছে অবিরল। তবে হ্যাঁ, বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা খুব সোজা। সবসময় তো নতুন কিছুর জন্য মুখিয়ে! তার ওপর ভগবানের উপ্রি পক্ষপাতিত্ব, বাচ্চাদের সে দিয়েছে অক্লেশে বিশ্বাস করতে পারার শক্তি!

২৯ ও ৩০শে অক্টোবর দু'দিন পর পর আমরা গিয়েছিলাম তিলকনগর GICতে। খুব একটা হইচই বাঁধিয়ে ওদের সাথে মিশে যেতাম প্রথমেই। দু-এক রকমের মজার খেলা, ব্যস্! আমরা কেমন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম অনায়াসে! এরপর যখন প্রত্যেকের হাতে একফালি করে সাদা কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হত, ওরা গুছিয়ে বসত আরও কোন নতুন খেলার জন্য। mental assessment-এর questionnaire থেকে এক এক করে প্রশ্ন পড়তে শুরু করত প্রশান্ত। প্রতিটা প্রশ্নের জন্য চারটি করে বিকল্প উত্তর (আজকাল চলতি বাংলায় 'অপশন' বলে যাকে) সামনের তেপায়ার ওপর লাগানো ব্ল্যাক বোর্ডে বড় বড় করে লিখে দেওয়া হল এক ছাত্রীর সাহায্যে, হিন্দিতে - (A) কভি নেহি, (B) বহত কম, (C) কভি কভি, (D) প্রায় / যাদাতর্। তেরোটা প্রশ্ন ছিল সর্বমোট। উদাহরণস্বরূপ, "সেই বিপর্যয়ের পর আজও তোমার বার বার সেই ধ্বংসের কথা মনে পড়ে, যখন তুমি চাওনা, তখনও"। বাচ্চাদের বলা হয়েছিল এক থেকে তের ওই সাদা কাগজে পর পর লিখে, প্রতি নম্বরের পাশে শুধু A/B/C/D লিখতে। যে যেমন মনে করে। অনেক ভাবে বোঝান হয়েছিল। বার বার বলে বলে এই কথাটা মাথায় ঢোকাতে হয়েছিল যে এখানে কোন উত্তরই ভুল নয়। সবাই ঠিক। প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকলেও, পরে সবাই সড়গড় হয়ে যায়। উত্তরপত্রগুলো জড়ো করে রেকর্ডে রাখা হয়; পরবর্তীতে বিশ্লেষণের জন্য। সেসব কিছু কিছু চোখ বুলিয়ে বা কার্যক্রমের ফাঁকে আলগোছে দু'এক জনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে কথা বলে প্রশান্তরা আঁচ পায় আপাত নির্বিকার এইসব বাচ্চাদের ভেতর, খুব অবচেতনে কোথাও এই ভয়াবহতা ছাপ ফেলে গেছে। মেঘ-বৃষ্টিতে ভয় চেপে ধরে একটুতেই এখন, আগের চেয়ে বেশি করে!

এরপরই আমরা খেলার মধ্য দিয়েই বেছে নিই কুড়ি জনের একটা দল। তাদের ভাগ করে দিই চার ভাগে। চারটি দলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত চার রকমের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। দেওয়া হয় একটা করে chart paper আর দুটো করে স্কেচ পেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলতে বলা হয় তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। যেমন, বিষয় দেওয়া হয়েছিল, "গতরাতের বন্যায় তোমাদের স্কুল ভেঙ্গে গেছে - কী মনে হল? কী করলে?" ইত্যাদি। মাঝখানের এই সময়টুকুতে সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এডের কয়েকটি সহজ পন্থা শেখাত প্রশান্ত বাকিদের। ওই চারটি দলের লেখা শেষ হলে, ওদের থেকেই এক এক জন করে ডেকে চার্টগুলো পড়তে বলা হোত। এই পদ্ধতিতে কিছুটা হলেও বাচ্চাদের মনের সঠিক অবস্থাটা ঠাহর করা যেত। পয়েন্টে পয়েন্টে থামতাম আমরা, খুব যত্ন করে বিশদ করা হত কেন এমন হয় মনের মধ্যে! সাথেসাথেই শেখানো হত কীভাবে বেরিয়ে আসবে এর থেকে।

এরপর আমরা পাঁচজনে মিলে অভিনয় করতাম একটা ছোট নাটিকা। বিষয়বস্তু একই; আসল উদ্দেশ্য, শিখে রাখার উপাদানগুলো যেন মনে গেঁথে যায়। নাটক চলতে চলতেই স্কুলের দু'এক জনকে নিয়ে নেওয়া হত সঙ্গে। আবার আমাদের মধ্যে থেকে ছাত্র-ছাত্রী সেজে প্রশ্ন তোলা হত নানারকম। যেগুলো হয়তবা ওদের মনে ঘুরপাক খায়। মুখচোরারাও এভাবে যদি তাদের মনের জিজ্ঞাসা মিটিয়ে নিতে পারে! এই পুরো কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হোত মাস্টারমশাইদেরও।

তিরিশ তারিখ সন্ধেবেলা যখন রুদ্রপ্রয়াগ ফিরে এলাম, মুকেশজীর সঙ্গে দেখা হতেই আলাপ করিয়ে দিলেন আরেক মাস্টারমশাই শ্রী সিস্পল পঁয়রের সঙ্গে। সিস্পলজী অন্য আরেকটি GIC-র শিক্ষক। রথোড়া GIC। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এই স্কুলটিও প্রায় সাত/আট কিলোমিটার দূরে। তবে অন্য দিকে। অলকানন্দার পাড় ধরে যেতে হয়। সিস্পলজীর অনুরোধে আমরা একত্রিশ তারিখ সকালে বাসে চেপে রওনা দিলাম রথোড়া। স্কুলটি কোন ভাবে বিপর্যস্ত হয় নি এই ঘটনায়। স্কুলের বাচ্চারা যেসব জায়গা থেকে আসে, সেখানেও বাড়ি-ঘর অধিকাংশ অক্ষত। শুধু স্কুলে আসার রাস্তা বা যোগাযোগ কোথাও কোথাও ভেসে গেছে বা ধসে গেছে। এখানে আমরা NSS-এর একটা গ্রুপ পেলাম, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি করা। NSS-এর পুরো কথা হোল National Social Service। আমাদের কাজের পক্ষে যা খুব সহায়ক। এছাড়াও স্কুলের পাশেই DIET নামে একটি টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রায় কুড়িজন ট্রেনী শিক্ষক-শিক্ষিকাও যোগ দিলেন আমাদের কার্যক্রমে। DIET-এর কর্ণধার শ্রী আনন্দ জগ্ওয়ান উপস্থিত ছিলেন রথোড়ায় হেডমাস্টারমশায়সহ অন্যান্য স্যারেদের সঙ্গে আমাদের আলোচনায়। আমাদের প্রস্তাবনায় শ্রী জগ্ওয়ান যারপরনাই উত্সাহিত হয়ে নিজে আমাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। শুধু তাই নয়, DIET-এর ট্রেনীদের এনে হাজির করলেন আমাদের প্রোগ্রামে। আমরা আরো সুচারু প্রসারের রাস্তা দেখতে পেলাম, যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। রথোড়া GIC তে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের চারটে দলেই ভেঙ্গেছিলাম, তবে এবার দলগুলিতে ট্রেনী টিচারদেরও যোগ দিতে বলি। Chart Paper আর পেন দেওয়ার পর বিষয় দেওয়া হয়। এবার বিষয়গুলি ভাঙ্গা হয় 'দৈবি আব্দা'-র চারটি ধাপে, (1) Precaution, (2) Rescue, (3) Relief এবং (4) Rehabilitation। স্টুডেন্ট-টিচারে মিলে দারুণ জমে গেল সমস্তটা। আমরাও ভাগাভাগি হয়ে মিশে গিয়েছিলাম ওদের সাথে। শেষ-পাতে নাটিকা। তার মধ্যে মধ্যেই পড়া হতে থাকল ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনাগুলো।

শুধু তাই নয়, DIET-এর ট্রেনীদের এনে হাজির করলেন আমাদের প্রোগ্রামে। আমরা আরো সুচারু প্রসারের রাস্তা দেখতে পেলাম, যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। রথোড়া GIC তে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের চারটে দলেই ভেঙ্গেছিলাম, তবে এবার দলগুলিতে ট্রেনী টিচারদেরও যোগ দিতে বলি। Chart Paper আর পেন দেওয়ার পর বিষয় দেওয়া হয়। এবার বিষয়গুলি ভাঙ্গা হয় 'দৈবি আব্দা'-র চারটি ধাপে, (1) Precaution, (2) Rescue, (3) Relief এবং (4) Rehabilitation। স্টুডেন্ট-টিচারে মিলে দারুণ জমে গেল সমস্তটা। আমরাও ভাগাভাগি হয়ে মিশে গিয়েছিলাম ওদের সাথে। শেষ-পাতে নাটিকা। তার মধ্যে মধ্যেই পড়া হতে থাকল ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনাগুলো।

ওই সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের প্রয়াসের কার্যকারীতা টের পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সামগ্রিকভাবে যে সাড়া পেলাম, তাতে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, পরবর্তীতে 'দৈবি আব্দা'-র সামনে অন্তত এই ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষকরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে অদৃষ্টকে দুষবেন না শুধু!

অদৃষ্ট

মুকেশজী বলছিলেন বিশ্ব উষ্ণায়ণের বিষয়টা তো আছেই, কিন্তু যদি আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণকে শুধু কেদারনাথের এই ঘটনায় আবদ্ধ করি, তাহলে দেখতে পাব হেলিকপ্টারের ক্রমাগত ওঠা-নামা চলেই চলেছে কেদার মন্দির খোলার পর। একটা আকাশে গর্জাতে গর্জাতে অপেক্ষা করে, নিচেরটা জায়গা ছেড়ে উঠলে এ নামবে। এসবের প্রভূত কম্পন ও ইঞ্জিনের গরম ভাপ। তাছাড়াও হর্ রোজ প্রায় বারোহাজার ঘোড়া/খচ্চরের যাতায়াত (যেখানে মাত্র তিন হাজার সওয়ারির বেশি একদিনে ঐ তীর্থে ভিড় করা উচিত নয়)। সর্বোপরি লক্ষ-লক্ষ পুন্যার্থীতে মিলে মিশে একেবারে শিবালয় সরগরম। এত অত্যাচারে যদি চর্বালি হিমবাহ গ'লে গিয়ে ধড়াম করে আছড়ে পড়ে নিচে চর্বালি তালের জলে, আর সেই বিপুল জলরাশি তাল থেকে উছ্লে সরু পাহাড়ি নদীর দু'পাড় ছাপিয়ে প্রায় বিশ/তিরিশ ফুট জলপ্রাচীর সৃষ্টি ক'রে এই পুন্যভূমির দিকে ধেয়ে আসে, তবে তাকে কি শুধুই প্রকৃতির রোষ বা অদৃষ্ট বলে এড়িয়ে যাবেন! আরও আছে। এর বীজ যে আরও আগে পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ আমলেই এইসব পাহাড়ে ছড়ানো হতে থাকে পাইনের বীজ। তাদের দরকার ছিল কাঠ। পাইন কাঠ এতই হাল্কা, প্রায় পুরোটাই ভেসে থাকে জলের ওপর। আর অনায়াসে নিচে সমতলে নেমে যায় ভেসে ভেসে। বিনা ট্রান্সপোর্টেশন খরচে প্রয়োজন মতো কাঠ নিচে সমতল থেকে সংগ্রহ করে নিলেই হল! এই কারণে জায়গাটির নামই হয়ে গেল কাঠগুদাম। পাইন প্রচুর পরিমাণে জল টেনে নদীপারের মাটি ঝুরঝুরে করে দেয়। মাটির ধারণক্ষমতা যায় কমে। যখন হড়কা বানে নদীর দু'ধারের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নিঃশেষে, সবচেয়ে সহজে রকেটের গতিতে নদীর জলে বয়ে চলেছে বিশাল বিশাল পাইন আর পাইন। পাইনের ওপরের বাকলও অত্যন্ত পাতলা, তাই নিমেষে পাথরে-পাড়ে ধাক্কা খেয়ে গাছগুলির ডালপালা ছাল-চামড়া চেঁছে উঠে যায়। সাদা আস্ত পাইন কান্ড প্রকান্ড মিসাইলের মতো জলের তোড়ে বয়ে আসে হাজারে হাজারে বুলেটের গতিতে। ওই মারাত্মক গতিতে অত বড় বড় লগ্ যখন নদীর বাঁকে বাঁকে সজোরে এসে পাড়ের মাটিতে ধাক্কা মেরেছে, বিশাল বিশাল গর্ত করে দিয়ে গেছে বিশ/তিরিশ ফুট উঁচু পাড়ের দেয়ালে। সেই গর্তে বন্যার জল ঢুকে নির্দয় ভাবে ধুয়ে নিয়ে গেছে পাড়ের মাটি, সঙ্গে এখানকার মানুষের সহায়-সম্বল-প্রাণ সবকিছু।

স্রোতের উপরিতলে ভাসমান পাইন-লগের ধাক্কায় মুহুর্মুহু ভেঙ্গে পড়েছে সেতু। কম-বেশি দেড়শ ব্রিজ ভেঙ্গেছে দু'দিনের বন্যায়। যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্তরা বেরোতে পর্যন্ত পারেনি এলাকা ছেড়ে। পুরোটাই অদৃষ্ট? মানুষের কোন হাত নেই! যত্রতত্র অপরিকল্পিত ড্যাম নির্মাণ, আর তার রাবিশ জমা করা হচ্ছে দিনের পর দিন নদীর পাড়ে। হড়কা বানে সমস্ত রাবিশ নদীগর্ভে গিয়ে অগভীর করে দিচ্ছে নদীকে। নদী নদীখাত থেকে উপচে খেয়ে চলেছে নদী পাড়ের ভিটে-মাটি - সবই 'দৈবি আব্দা' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়? মুকেশজীর প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না আমাদের কাছে। চুপ করে রইলাম। মুকেশজী আমাদের নিয়ে চললেন মন্দাকিনীর দুই শিকার বিজয়নগর ও শিল্লী গ্রাম দুটো দেখাতে।

জল-ছবি

বিজয়নগর ও শিল্লী অজ পাড়া-গাঁ নয়। তিলওয়াড়া থেকে উখিমঠ যাওয়ার রাস্তায় প্রায় দশ কিলোমিটার, মন্দাকিনীর উজানে গড়ে ওঠা দুটি সমৃদ্ধ কসবা। শিল্লী পেরিয়ে গিয়ে বিজয়নগর। এখানে মন্দাকিনী বাঁক নিয়েছে - প্রায় আধখানা চাঁদের মত। তিলওয়াড়া থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা যখন বিজয়নগর পৌঁছলাম তখনও বিকেল অনেকটা বাকি। যে জায়গায় গাড়ি থেকে নামলাম, সেটা বাজার। আশপাশের দোকানপাট, লোকজনের যাতায়াত দেখে বোঝার উপায় নেই মাত্র দশ পা এগিয়ে ধ্বংসের অবশেষের যে বিভীষিকা দেখব তা মুহূর্তে আমাদের সমস্ত স্নায়ুর দম আটকে দেবে! ভাষায় বিস্তারিত বর্ণনার চেষ্টা হয়ে পড়বে এতই অসার যে নিজের অক্ষমতায় নিজেরই বিরক্ত লাগবে। অকুস্থলে সশরীরে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ভয়-মিশ্রিত এক রোমাঞ্চ শুধু নয়, সারাটা চেতনা গ্রাস করে নেবে একমাত্র প্রশ্ন, 'তবে কী প্রচণ্ড ছিল সে প্রলয়ের ক্ষণ! বিশ্বাস হয় না, এও কি সম্ভব!' ক্যামেরায় তোলা ছবি যদিবা তার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে। আমি তাই এখানে শুধু কয়েকটি ছবি তুলে দিলাম -

প্রথমে বিজয়নগর :

১) গাড়ি যেখানে নামালো সেখানে থেকে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ গেছে সোজা পাহাড়ের গা-ঘেঁষে, বেশ চওড়া রাস্তা। পিচবাঁধানো, কিন্তু সামনেই রাস্তা বন্ধ। রাস্তার ওপর মেরাপ খাটিয়ে অস্থায়ী দোকান বা কোন কিছুর কাউন্টার করা রয়েছে। রাস্তার আরেকটা ভাগ, পাথুরে মাটির, আগের রাস্তা থেকে ভাগ হয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে। নিচে... আরও নিচে, একেবারে নদীর সমান্তরালে... অগত্যা চলাচলের উপায় করা হয়েছে। আমরাও নেমে গেলাম সেই দিকেই। সমস্ত যাতায়াতই তো ওই পথ ধরে!

২) এক জায়গায় ট্রলি লাগানো এপার-ওপার। চার/পাঁচজন করে পারাপারের ইন্তেজাম। এমাথা-ওমাথা দড়ি ধরে নাগাড়ে টেনে চলেছে দু'জন দু'জন। শুধু নদীটুকু পারাপারের নিমিত্ত অসহায় যাত্রী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে এক/দেড় ঘন্টা।

নদীর ধারের একটা পাথরে দাঁড়িয়ে যখন আগের পিচবাঁধানো রাস্তার দিকে তাকালাম। সামনে শুধু মাটি আর আলগা পাথরে মেশানো প্রায় প্রায় চল্লিশ ফুটের এক মস্ত দেওয়াল, সামনের সমস্ত কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকের যে নাজুক মোচড়ে আমরা এখন দাঁড়িয়ে, ঠিক এখনই যদি সেই সেদিনের হড়কা আবার ধেয়ে আসে, আমাদের সটান গেঁথে দেবে ঐ দেয়ালে। তারপর আবার ধুয়ে নিয়ে যাবে যত্নে!

৩) দাঁড়িয়ে আছি একটা দোকান ঘরের তলায়। দোকানটা ওপরে, ওই পরিত্যক্ত পাকা রাস্তার ধারে ছিল। এখনও তাই আছে। দোকানের চারপাশের দেওয়াল অনেকটা আগের মতই, কিন্তু দোকানের মেঝে বলে কিছু আর নেই। আমি এই তলা থেকে দেখতে পাচ্ছি দোকানের ভেতরে দেওয়ালের গায় করা ছোট ছোট অসংখ্য র্যাক। কিসের দোকান ছিল ওটা? বোঝার উপায় নেই। আগে কখন কোন দোকানের ভেতর এই অ্যাঙ্গল থেকে দেখিনি। দোকানের যেটুকু এখনও টিকে আছে, সেটুকুকে টিকিয়ে রাখতে দোকানের মালিক পেল্লায় চারখানা নতুন পিলার বানিয়েছেন নতুন করে। পিলারের খরচ দোকানের থেকে বেশি হবে নির্ঘাত!

৪) নদী ধুয়ে চেটে-পুটে গেছে পাথরের ওপরের মাটি। বাড়িটা ঠাকুরঘর সমেত পাথরের ওপর বসে পড়েছে। কতদিন থাকবে, পরের বর্ষা?

৫) এই রাস্তারই ওইখানটায় তিনদিন আগেই এক স্কুলছাত্রীর মাথায় এই রাক্ষুসে দেয়াল থেকে চাঙড় পড়ে যায়। মেয়েটি বাঁচেনি।

৭) ক্রমশঃ আমরা বিজয়নগর থেকে শিল্লীর দিকে ফিরে আসছিলাম। সূর্য ঢলে পড়ছে। নদীর পাড় ধরে এবার খেয়াল করতে পারছি শুধুই ক্ষত। তারই মধ্যে খেলা করছে বাচ্চারা।

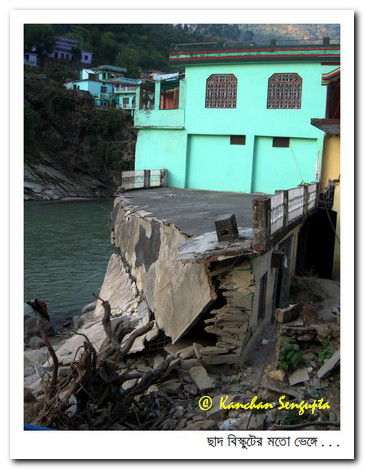

৬) রাস্তার পাশের বাড়ি হড়কে নেমে গেছে নদীর ধারে। তার ছাদ বিস্কুটের মতো ভেঙ্গে পড়েছে।

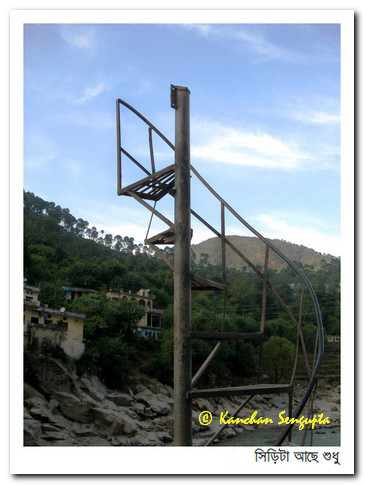

৭) রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো কিনার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে লোহার একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি দশ/বারো ফুট। সিঁড়িটা সংলগ্ন ছিল যে বাড়িটার একপাশে সেই গোটা বাড়িটাই লা-পতা! গা-শিরশিরানি অলৌকিক লাগছে ঘর-ছাড়া সিঁড়িটাকে।

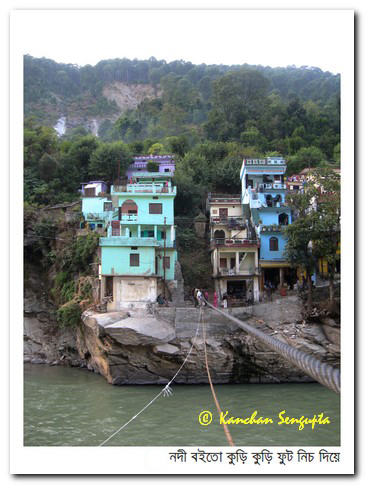

৮) বিজয়নগরের মতো এখানেও একই ভাবে ট্রলিই একমাত্র ভরসা নদী পারাপারের। শিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ জমল। ওপারটা দেখিয়ে বললেন, "যেখানে ট্রলি থেকে নামছে লোকজন, তার সামনেই বেশ বড় পাথরের চাতাল ছিল। তার ওপর ছিল একটি তিনতলা বাড়ি। জানি বিশ্বাস করবেন না, নদী বইতো এখান থেকে কুড়ি কুড়ি ফুট নিচ দিয়ে"!

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিচে খাদ যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানেই পাথরের স্তুপের ওপর একটা জায়গা আঙ্গুল তুলে দেখালেন, "ওখানে আমার দোকান ছিল"! পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম ওঁর বাড়ি। তিনতলা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। পাহাড়ে যেমন হয়, তৃতীয় তলা রাস্তার সমান সমান, বাকি দুটো তলা রাস্তা থেকে নিচে... ঢালে। তারও নিচে ছিল বিশ ফুটের পিলার। বাড়ির ভেতরে ঢোকা থেকে কেউই নিজেদের আটকাতে পারলাম না (এক মুকেশজী ছাড়া)। হতবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকি। কুড়ি ফুট পিলারের পুরোটাই মাটির তলায়। দেখা যাচ্ছে না অংশমাত্রও! মনমোহিনী মন্দাকিনী উচ্ছল বয়ে চলেছে একতলার বারান্দা ছুঁয়ে। সামনের বহতা জলে আঁক কেটে প্রশান্ত বলল, "এই ছড়ানো জায়গাটুকুতে বাগান করেছিলেন এনারা"! দোতলায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বস্তুত সেই জায়গাটুকু এখন নদীর ওপর ঝুলন্ত! এখান থেকে গজ-দশেক দূরে নদীর স্রোতের ওপর মাথা তুলে আছে ওই পাথরটা, পূর্বে অতটাই ছিল নদীর সীমানা। পড়ন্ত বিকেলের আভায় ভারি মায়াবী একটা আলতো বাঁক নিয়েছে মন্দাকিনী এখানে। ফের বাড়ির দিকে ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়বে দোতলার বারান্দা, রান্নাঘর আর ঘরগুলোতে, মেঝে থেকে প্রায় অর্ধেক পলি পড়ে আছে। তাতে আটকে আছে হাট করে খোলা দরজা, লাল তোবড়ান বাইসাইকেল, কাঠের চেয়ার, লোহার আলমারি আর গোমড়ানো মুহূর্তরা। কুলকুল বয়ে চলা নদীর সাথে সাথে শনশন বয়ে যাওয়া বাতাস বেচালে ঢুকে পড়লে এই নিথর নিবাসে, হাঁকপাঁক করতে করতে বেরোনোর পথ চায়। এবাড়ির বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছেন তিনতলায়। যেতেই ঝকঝকে ছোট্ট স্টেইনলেস স্টীলের গ্লাসে শীতল জল দিলেন। এটা গাড়োয়ালের রেওয়াজ। তারপর এলো চা। আতিথেয়তার কমতি নেই। এই শিল্লীতেই নাকি ত্রাণের নামে বস্তা বস্তা জামা-কাপড় এসেছিল - সবই ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লা। ছুঁয়েও দেখেননি কেউ। বোধ হয় নদীর জলেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মুকেশজী বলছিলেন, এক স্থানীয় শিক্ষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ করে দশ লক্ষ টাকা। সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। প্রচুর অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ এসেছে উত্তরাখণ্ডে এই ক'মাসে, কিন্তু সুষ্ঠ বিলি-বন্টন হোতে পারনি কোথাও। সরকার তথা দেশি-বিদেশি বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কারোরই নজর নেই সেইদিকে। ত্রাণের অসম বন্টন হেতু একটি লজ্জাজনক ক্ষতির খতিয়ান দিয়ে শেষ করব লেখাটি।

ঘটনাটা শিল্লীরই। এ অঞ্চলে বহু বছর ধরে বহু মানুষ বসবাস করছেন বা ব্যবসা করছেন বাড়ি ভাড়া নিয়ে। দীর্ঘদিনের সখ্যতায় বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। বিপর্যয়ের পর শিল্লীতে ত্রাণ এলো, কিন্তু অপর্যাপ্ত। বিলি-ব্যবস্থার 'বাবামশাইয়েরা' সিদ্ধান্ত নিলেন - 'যেসব বাড়ির মালিক তাদের বাড়ি খুইয়েছেন এই বন্যায় তাদের মধ্যে ত্রাণের এই সামান্য ক'টি টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক, কারণ তাঁদের ক্ষতিই সবথেকে বেশি'। বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্যরকম। যাঁর বাড়ি গেছে তাঁর হয়ত ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকার। কিন্তু ওই বাড়িটি যে ব্যক্তি ভাড়া নিয়ে তাঁর দোকান চালাতেন, তাঁর হয়ত পাঁচ লক্ষ টাকার মাল ভেসে গেছে জলে। প্রাপ্য তাঁদেরও কিছু কম নয়! কিন্তু বুঝবে কে? ফলস্বরূপ এত বছরের সম্পর্কেও চিড় ধরিয়ে দিল বন্যা, যে ভাবে ফাটাল মাটি। সবটাই দৈব নয়! অদৃষ্টও নয় সবসময়! মানুষ নিজের দায়টা মাথা পেতে আর কবে স্বীকার করবে?

পরিশিষ্ট – কোটেশ্বর

ঠিক যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয়, এখান থেকে গোটা বিশেক তো হবেই, পাথর বাঁধানো সিঁড়ি নিচে একটা চাতাল। সিড়ির বাঁ-পাশে খাড়া পাহাড়ের পাথুরে দেওয়াল। সিঁড়ির ডান দিকে বেশ খানিক সমতল টেবিল। সমতলের আরো ডান দিকে ঝুপ করে পাহাড়ের গা নেমে গেছে সোজা অলকানন্দার জলে। পিছনে শঙ্করাচার্যের আশ্রম এই অতিকায় পাহাড়ের ঢালে বড় বড় গাছের ছায়ায়, আর সামনে থেকে বয়ে আসছে সবজে অলকানন্দা, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মুখোমুখি এসে সিঁড়ির পায়ের কাছের পেল্লায়-পেল্লায় পাথরগুলোয় ধাক্কা খেয়ে আমাদের ডান পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে মন্দাকিনীর সাথে মিশতে। পাহাড়ের গায়ে এই আশ্রম থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কিলোমিটার-খানেক তো হবেই; বেশিও হতে পারে।

প্রথমদিন তিলকনগর GIC থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ফেরার পথে প্রয়াগের কাছাকাছি অলোকানন্দার ওপরের ব্রিজটার গোড়ায় টাটা সুমো থেকে নেমে পড়লাম তড়িঘড়ি। দলপতি প্রশান্ত বলল, 'তাড়াতাড়ি যদি পা চালাতে পারি, সূর্য আকাশে থাকতে থাকতে কোটেশ্বর পৌঁছে যাব'। প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী হওয়া পাহাড়ের দেওয়ালে সংকীর্ণ গুহা, যাকে আদতে কোটর বলাই মানানসই। আর সেই কোটরের মেঝেতে রয়েছে ছোট-বড় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। তাই কোটেশ্বর। প্রশান্তর তাড়া দেওয়ার কারণ হোলো আশ্রমের হাতায় দাঁড়িয়ে অলকানন্দার দিকে তাকালেই সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক সুউচ্চ গর্জ... নদীখাত থেকে উত্তুঙ্গ উঠে যাওয়া এক দানবিক চট্টান; একটাই পাথুরে চাঁই। প্রশান্তর কথা মতো, পশ্চিম থেকে কনে-দেখা নরম আলো যখন ঐ চট্টানের গায় আলতো মেখে থাকে, তখন ঐ দানবকেও ভারি মায়াবী লাগে নাকি!

পাহাড়ের মুশকিল হোলো দিগন্ত ছোঁয়ার অনেক আগেই সূর্য কোনো একটির আড়ালে গা ঢাকা দেয়। অলকানন্দার পাড় ধরে পা চালাচ্ছি আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিছনে দেখছি। এই রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর; একটাও কি গাড়ি এপথে আসবে না! ঠিক তাই, সাদা এম্বাসেডর, প্রথমে অরাজি, তারপর রাজি, বেশ কিছুটা ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে রাস্তায় পা দিয়ে দেখি, পাশের খাদ ধরে যদি নেমে যাই তবে ওই দেখা যাচ্ছে আশ্রমের মন্দিরের চুড়া। আরে হ্যাঁ, শিবের খাস-তালুকে চাক্ষুস করে এলাম রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। যাই হোক, সরু পাকদন্ডি একখান রয়েছে ঠিকই, তবে তা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও পাহাড়ের গায়ের ঝোপঝাড় ও ধ্বসে যাওয়া মাটির আড়ালে আবছা। প্রায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এসে পৌঁছলাম আশ্রমে। আশ্রম প্রধান শিবানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে, প্রশান্তর আগের ট্রিপের রেফারেন্স দিয়ে, নমো নমো করে আমাদের পরিচয় দিয়ে, আশ্রমের পাথর বাঁধানো তকতকে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের আশায়। আর ঠিক যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয়...

আমাদের দেরি হয়ে গেছে। সূর্য বসেছে পাটে। গর্জের গায়ের আলো ম্রিয়মাণ। তবু ওই অতিকায় গর্জের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, চোখ ফেরানো সহজ হয় না অত। গর্জের একদিক নদীর ওপারের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যদিকটা যদি আর খানিকমাত্র নিজেকে ছড়াতে পারত, তাহলেই অলকানন্দার ওপর এখানেই এক অনতিক্রম্য প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি হয়ে যেত, আর তা ঘটলেই এই অঞ্চলের ভূগোল-ইতিহাস সব অন্যরকম হয়ে যেত। এ প্রলাপ মনে হতে পারে, হোক গে...আমার তো ওখানে দাঁড়িয়ে প্রথম ঝটকায় তাইই মনে হল। তবে তা হয় নি। অলকানন্দার প্রবাহ ওইখানটায় চেপে সরু হয়ে গেছে এবং সেই সরু অংশ দিয়ে নদী গর্জের গা-ঘেঁষে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বয়ে চলেছে। ওই সরু অংশটার ঠিক ওপরে... অনেক ওপরে, গর্জের প্রায় পেটের সঙ্গে নদীর এপারটা একটা লোহার ব্রিজ দিয়ে সংযুক্ত। বুঝলাম, যেখানটায় গাড়ি থেকে নেমেছি, সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে ওই রাস্তা ধরেই, আগে গিয়ে কোথাও পাহাড়ের সেই জায়গাটায় পৌঁছনো যায় যেখান থেকে ব্রিজটার সাহায্যে গর্জের ওপরে যাতায়াত করা যায়।

আমাদের পিছন পিছন এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ। শোনালেন, দুর্যোগের সময় ঐ সরু অংশটা দিয়ে যে দানবিক জলস্তম্ভ ধেয়ে এসেছে তা আর একটু হলে ওপরের ঐ ব্রিজটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেত। খুব জোর বেঁচেছে। আমাদের চোয়াল ঝুলে গেল এই কথা শুনে, তারপর মনের মধ্যে যেই শুরু হয়েছে ফিসফাস, "একটু বাড়িয়ে বলছেন না কি!", ঠিক তখনই... ... ঠিক তখনই আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, সমতল টেবিল মতো ভূ-খণ্ডটিকে ডানপাশে রেখে, এখন ঐ অংশটা ঠিক আমাদের পায়ের পাতার লেভেলে। এখান থেকে গোটা বিশেক সিঁড়ি নিচে সেই চাতাল, চাতালের বাঁ-হাতে কোটেশ্বরের কোটোর আর সামনে দিকে আরো গোটা দশেক সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নদীতে। পাথরের সিঁড়ি। ধাপগুলো বেশ ঊঁচু উঁচু। মোদ্দা কথা যা বোঝাতে চাইছি, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি এসে, এখান থেকে নদী এখন, নয় নয় করে তিরিশ ফিট মতো নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। আর কী আশ্চর্য এখান থেকে ডান দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, আমাদের পাশেই সেই সমতল টেবিলের মতো জায়গাটার ওপর একটা প্রকাণ্ড পাইন কাণ্ডের খণ্ড পড়ে আছে ছাল ছাড়ানো অবস্থায়। আমাদের ভুরু আরও একটু কপালে তুলে দিয়ে মহারাজ বললেন, প্রলয়ের সময়ে নদী এই ভীম-কাণ্ডটি ঘটিয়েছে! ঐ প্রকাণ্ড গুঁড়িটি ভাসিয়ে এনে এর ওপরে তুলে ফেলেছে! তার ঠিক পাশের সিমেন্ট নির্মিত অফিস ঘরটি নাকি সদ্য সারিয়ে তোলা হয়েছে! না মেনে উপায় রইল না মহারাজের দেওয়া আগের তথ্যটিও নির্ঘাত খাঁটি... রীতিমতো সাক্ষ্য রয়েছে আমাদের চোখের সামনে!

জুতো, বেল্ট, লেদার ওয়ালেট রেখে মোহাবিষ্ট আমরা ক'জন নেমে গেলাম নিচে ওই চাতালটায়। বাঁ-দিকে পাহাড় ও ডান হাতে এই চ্যাপ্টা টেবিল টুকরোটুকুকে রেখে সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে ওই চাতালে। বাঁ-দিকের খাড়া দেওয়াল এখানটায় এসে S-এর মতো আলতো বাঁক নিয়ে আরো একটু বাঁ-দিকে সরে গিয়ে চাতালটিকে বাঁ-দিকে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বেশ একটা করিডোর মতো ওই পাথুরে দেওয়ালের গায় গাঁথা। চাতালের খালি দিকে লোহার রডের রেলিং বার বার বলছে যেন, 'আমি আছি, ভয় নেই, এগিয়ে যাও'। নদী এখান থেকেও বেশ নিচে। সেই পাথুরে দেওয়াল অল্প বাঁয়ে বেঁকেই আবার ডান দিকে বেঁকে গিয়ে S-টাকে সম্পূর্ণ করেছে, তারপর আর কোনো দিকে না বেঁকে সটান চলে গেছে নদীর পার ধরে। ওপর থেকে যত নিচে নেমে আসছিলাম সিড়ি ভেঙ্গে, নদীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জলের আওয়াজও স্পষ্ট হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। চাতালটায় নেমেই বাঁ-হাতে তাকিয়ে দেখলাম S-এর বাঁকের মুখেই ওপর থেকে এক ঝোরা ঝমঝমিয়ে আছড়ে পড়ছে সেই করিডরের ওপর। আর ঝোরা পেরিয়েই S-এর দ্বিতীয় বাঁকের কোলটাতে সেই গুহামুখ। অর্থা ৎ শিব দর্শনে যেতে হলে ঝোরার জলে শুদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গা বাঁচানো গেলেও, পা-দুখানি ভেজাতেই হবে। প্যান্ট গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গুহার ভেতর অন্ধকার। সঙ্গের মোবাইল আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় যা দেখলাম, পাহাড়ের এই ভেতরটা একাধিক রকমের পাথরের মিশ্রণ বলে মনে হোলো, আর তাদের গা বেয়ে সর্বদা চুইয়ে পড়ছে জল। ভেতরের পাথর মসৃণ হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে জন্ম দিয়েছে শিবলিঙ্গ-রূপ আকৃতির।

ৎ শিব দর্শনে যেতে হলে ঝোরার জলে শুদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গা বাঁচানো গেলেও, পা-দুখানি ভেজাতেই হবে। প্যান্ট গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গুহার ভেতর অন্ধকার। সঙ্গের মোবাইল আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় যা দেখলাম, পাহাড়ের এই ভেতরটা একাধিক রকমের পাথরের মিশ্রণ বলে মনে হোলো, আর তাদের গা বেয়ে সর্বদা চুইয়ে পড়ছে জল। ভেতরের পাথর মসৃণ হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে জন্ম দিয়েছে শিবলিঙ্গ-রূপ আকৃতির।

গুহা থেকে বেরিয়ে খানিক জলের কাছে গেলাম - বরফ-শীতল, খানিক পা রাখলাম ধবধবে সাদা বালিতে - বালিও একইরকম শীতল, একেবারে নদীর জলে পা-ছুঁইয়ে যখন সেই প্রকাণ্ড গর্জের দিকে তাকিয়েছি, আর ওই উঁচু ব্রিজটাকে দেখছি... একসাথে সবাই পরস্পরকে একই কথা বলে ফেললাম, "এখন যদি হঠাৎ করে আবার ওই বিশাল বিশাল..." গা ছমছম করে উঠল। চারপাশে বেশ আবছায়া নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে।

শিবানন্দ মহারাজের দপ্তর-কাম-বেডরুমে সবাই বসলাম। আমাদের কাজ সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ দেখালেন। 'দৈবি আব্দা'র সঙ্গে মানসিক বিপর্যয়ের প্রকোপ যে বাড়ে তার সম্যক অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন আমাদের সঙ্গে। আশ্রমটির ট্রাস্টি বোর্ডের আনুকুল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পও চালানো হয়েছিল সেই বিপদের দিনে। এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকেও আনা হয়েছিল। সেই বিশেষজ্ঞ ও তাঁর অদ্ভুত সব বায়ানাক্কা সামাল দিতে শেষে এঁদের জেরবার অবস্থা। তাছাড়া মেডিক্যাল ক্যাম্পের ফ্রি ওষুধের সন্ধানে জুটে যেতে লাগলো যত ফেরেব্বাজের দলও... সেইসব গল্প চলতে লাগলো বেশি করে দুধ আর চিনি দেওয়া চা সহযোগে। আমাদের হুঁস ফিরলো শাঁখের আওয়াজে। আরতির সময় হয়ে গেছে। মহারাজের থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাইরে এলাম, চারিদিক ঝুপ্পুস আঁধার। কোথাও কোথাও পাহাড়ি কুঁড়ে বা দোকানঘর থেকে টুকি টুকি আলো। নদীর পার ধরে রাস্তা...হাঁটতে হাঁটতে একসময় দূরে অন্ধকারের গায়ে দেখা গেল হলুদ-সাদা জোনাক পোকা। দলপতি বলে উঠলেন, "ওই যে রুদ্রপ্রয়াগের বাজার"।

![]()

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনওবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকা বা টুকিটাকি হাতের কাজে ।

![]()

|

||