|

|

|

|

|

একটি মফঃস্বলী বৃত্তান্ত

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু

পালাতে চাই যত সে আসে আমার পিছু পিছু...

একসময় এটাই মনে হত। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা – আমি যখন ছোট ছিলাম।

কলকাতায় স্কুল পোশাকে আমার বয়সীরা, মাটির চায়ের ভাঁড়ে সকাল, ময়দানে সাদা পোশাকে ক্রিকেটারের দল, ধর্মতলার মোড়, মিনি মিনি বাস বাস, আমিনিয়ার বিরিয়ানি, শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ের নেতাজির মূর্তি, বাবার মুখে শোনা ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা – এরা সবাই আমায় ডাক দিত - ডাক দিত কলকাতা, সেই ছোট্টবেলা থেকে।

অথচ এত বছর পর আবার ফিরে আসার ইচ্ছে হল। আর সেই ইচ্ছেটাই ভ্রমণ হয়ে উঠল, আমার প্রথম পুরোপুরি একার ভ্রমণ। কলেজে পড়তে, হস্টেলে থাকতে একা যাতায়াত করতাম, কিন্তু সেই গন্তব্যের একটা শুরু আর শেষ ছিল, যেমন থাকে সব গন্তব্যে। আমার এই গন্তব্যে ওই শেষটা ছিল না। গন্তব্যের একটা নাম ছিল - রূপনারায়ণপুর, কিছু স্মৃতি ছিল এই পর্যন্ত। মনে হচ্ছিল, যাচ্ছি, কিন্তু কার কাছে যাচ্ছি? মা তো বসে নেই ভাতের থালা নিয়ে, তবে?

কিন্তু দেখলাম এভাবেই ফিরে আসা যায় হয়তো। প্রায় কিছু না ভেবে কোন কোন মানুষ যেমন নিরুদ্দেশে যায়। তাহলেই হয়তবা কোথাও পৌঁছানো যায় কখনও।

আনা লিওনোয়েন্স-এর কথা মনে হচ্ছিল এই সূত্রে। হয়তো তেমন কোন মিল নেই, তবুও। ভারতের দক্ষিণে এক ছোট শহরে জন্ম হয়েছিল আনার। আনার ঠাকুমা ছিলেন ভারতীয়, সম্ভবত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ছেলেবেলা কাটে ভারতবর্ষেই। বড় হয়ে যাওয়ার পর নিজের ভারতীয় শিকড়কে অস্বীকার করেছিলেন আনা। পরবর্তী জীবনে তাঁর একটা বড় পরিচয় ভ্রমণ লেখক। শেষ বয়সে ভারতবর্ষকে নিয়ে একটি ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, যদিও চরিত্রগুলি ছিল কাল্পনিক। হয়তো ফিরে আসতে চেয়েছিলেন নিজের শিকড়ের কাছে। তাই তাঁর কলমে শেষপর্যন্ত ঠাঁই দিয়েছিলেন জন্মভূমিকে।

অবাধ্য জল হাতের পাতায় রয়না...

বৃষ্টি পেছোনো জুন মাসের অসহ্য গরমের এক সকালে যখন কলকাতা স্টেশন থেকে নাঙ্গাল ড্যাম এক্সপ্রেস ছাড়ল তখন মনে কেমন ভয়ানক একটা ফুর্তি হল, মনে হল এই মুহূর্তে আমার সামনে বা পেছনে কিছুই আর নেই, যেকোনদিকেই চলে যাওয়া যায়। অবশ্য আপাতত ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে যাওয়া ছাড়া গতি নেই –আক্ষরিক অর্থেই।

সুপারফাস্ট ট্রেন, প্রথম স্টপই আসানসোল। ছেলেবেলার লোকাল ট্রেন, হকার, ছানার গাড়িতে পা তুলে বসা – নাহ্ কিচ্ছু নেই। বেশ ফাঁকা কামরা, সাধারণ কামরাতেই আস্ত একটা সিটে শুয়ে বসে যাওয়া।

এই লেখার আরও একটা প্রাক্কথন আছে, সেটা বর্তমানের, এইবেলা সংক্ষেপে সেরে রাখি। আমার বাবা ছিলেন হিন্দুস্তান কেবলস উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক। ছোটবেলায় দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা বাবাকে যেমন ভয় পেত তেমনি শ্রদ্ধা করত। তেমনই এক পুরোনো ছাত্র বিজয়দাদা গত কয়েকবছর ধরেই আমাদের রূপনারায়ণপুর যেতে বলেছিল। এই বিজয়দাদাদের একটা ইস্ত্রির দোকান ছিল। অনেকগুলো ভাইবোন আর অনেকটা দারিদ্র্য। বাবার পরামর্শে, বিজয়দাদা কেবলসের হিন্দি মিডিয়াম থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর বিহারের কোনও কলেজ থেকে অনিয়মিত ক্লাস করে গ্র্যাজুয়েশন করে। আরও কিছু কিছু কোর্সও বোধহয়। গত বছর কেবলস-এর অফিসার পদ থেকে রিটায়ার করেছে। ভাইবোন, নিজের ছেলেমেয়ে সবাইকেই দাঁড় করিয়েছে যতটা সম্ভব। রিটায়ারের ঠিক আগেও বারবার করে ফোন করেছিল যাওয়ার জন্য। কিন্তু তখন সম্ভব ছিল না। এখন সেই বিজয়দাদাকেই খবর দিয়েছিলাম আসামী হাজির বলে। থাকার জায়গার খোঁজে। বাকী ঘোরা অথবা খোঁজাটা আমারই থাকবে।

একা যাব, একাই থাকব, একাই আমি বেড়িয়ে নেব এটা ঠিক মনঃপূত ছিল না আমার কাছের মানুষজনের – নিরাপত্তা, আমার শরীর গতিক এবং সর্বোপরি আমার মনমেজাজ এই সবই জোরদার অতি বাস্তব কারণ ছিল। কিন্তু ওই যে, অবাধ্য জল হাতের পাতায় রয়না...।

মা কিন্তু খুব খুশি। বলল, 'ফিরে এসে আমায় বলবি কেমন সব বদলে গেছে।' আর তার জন্যই বোধহয় লিখতে বসলাম।

Family is not about blood. It's about who is willing to hold your hand when you need it the most.

এটা আমার জীবনে খুব সত্য। আরও সত্য মনে হল এই ফিরে আসার অভিজ্ঞতায়। ট্রেন কিছুদূর এগোতেই বিজয়দাদার ফোন এল – কোথায় তুমি? বললাম। বিজয়দাদা বলল, আসানসোলে নেমে বাইপাসের বাস ধরতে, তাড়াতাড়ি হবে। গুরুদোয়ারায় দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য। বিজয়দাদার বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে কেবলসের গেস্টহাউসে পৌঁছে দেবে। ওখানেই থাকব ঠিক করেছি।

সেই ধানক্ষেত, কলাগাছ, শালুকে ভরা ডোবা, মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর দৌড়ে দৌড়ে পেছনে যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, ফিরে আসিস কিন্তু। যেমন বলেছে আমার হোস্টেলের বন্ধুদের গ্রুপটা – 'ক্ষেপীসসসস্' – ফেসবুকের পাতায়। 'পুরালোক বার্তা'-য় আত্মজীবনী লেখার অনুরোধ আসার পর থেকে হঠাৎ করেই পুরোনো বন্ধুদের খুঁজতে খুঁজতে এই আড্ডা ঘর তৈরি, এমনকী কুড়ি বছর পর আবার দেখাও পাঁচ বন্ধুতে। ওদিকে খুঁজে পাই ছোট্টবেলার এক হারানো বন্ধুকেও। সুমনের গান তখন মনের মধ্যে উথাল-পাথাল – 'বন্ধু কী খবর বল, কত দিন দেখা হয়নি'। এই সবই তো ফিরে আসার ভ্রমণ। এসব ভাবতে ভাবতে ট্রেনে যেতে যেতেই রাণা দাদার ফোন এল – 'কতদূরে আছিস?' এও বাবার আরেক কাছের ছাত্র। ওরই মধ্যে দাদাসুলভ বকুনি – 'গেস্টহাউসে একা একা থাকবি, একদম না। আমার বাড়িতে এসে উঠবি...।' আমি খুব জোরে উত্তর দিই, 'কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা, পৌঁছে ফোন করছি।' ওরই ফাঁকে নিজের আনা কেক, ডিমসেদ্ধ টপাটপ খাই, আমার আবার খিদে পেলে কেমন পাগল পাগল লাগে কীনা!

সাড়ে দশটায় আসানসোল। স্টেশনে নেমে জনে জনে পৌঁছ-সংবাদ দিই। তারপর আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বিজয় দাদাকে প্রশ্ন করি, 'তোমাদের বাড়িতে কি দুপুরে খাব? নাহলে বল স্টেশন থেকে খেয়ে বেরোই। এই রোদ্দুরে একবার গেস্টহাউসে ঢুকে গেলে আর বেরোতে ইচ্ছা করবে না।' বিজয়দাদা উত্তর দিল, 'ঠিক ঠিক, তা এখানেই খেয়ে নেবে, আমাদের কিন্তু নিরামিষ।' বুঝলাম, নেমন্তন্নটা নিজেই নিলাম, তা যা হোক খাওয়া একটা জুটলেই হবে – আমি তো ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, এই আশা নিয়েই এসেছি। মা না হোক, কেউ তো অপেক্ষা করবে ভাতের থালা নিয়ে, তাই বা কম কি?

ডাল, ভাজা, তরকারি, মাছ – যেচে নেওয়া নেমন্তন্নটা বেশ ভালোই হল। এছাড়া বাড়ি ঢোকার পরপরই মিষ্টি, জল আর খাওয়ার শেষপাতে দই। মানে কিছুই বাকী রইল না আর কী। বিজয়দাদার বাড়ি এই প্রথম এলাম। টুকিটাকি আলাপ হল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। আরেক ভাই অজিতদাদাকে আগে থেকেই চিনতাম। হাত ধুয়ে প্রশ্ন করলাম বিজয়দাদাকে, 'তবে তুমি যে বললে নিরামিষ, মাছ খেলাম তো।' বিজয়দাদার নির্বিকার উত্তর, 'নিয়ে এলাম। মাছটা ভালো ছিল তো?' ভালোবাসা মাখানো মাছ কি কখনও খারাপ হতে পারে?

ধরা যাক আজ রোববার কোন কাজ নেই

শুয়ে থাকা যাবে যত খুশি সারা বিছানায়

আমাকে পৌঁছে দিয়ে, সব বুঝিয়ে বিজয়দাদা চলে যেতেই আমি দরজা বন্ধ করে ফাঁকা ঘরে নেচে গেয়ে গড়াগড়ি খেয়ে...। বিকেলের দিকে দেবাশীষ এল, অনেক বছর পর ছোট্টবেলার এক হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা।

অতঃপর

বেরিয়ে পড়লাম ছায়া ঘনাতে। একাই। কিছুটা এগোতেই আবার পিছুডাক, গেস্টহাউসের ঘরের এসি টা বন্ধ করতে ভুলে গেছি – উফফ্ কী জ্বালা!

গেস্টহাউসটা কেবলসের অফিসার্স কলোনি চত্ত্বরে। কেবলসের অর্থনীতির পতনের সাক্ষাৎ প্রভাব পড়েছে এখানে – পোড়ো ভিটের মতো পড়ে আছে অনেক কোয়ার্টার। গাছপালায় ঢেকে গিয়ে কেমন একটা রহস্যময় থমথমে। এই রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে নিয়মিত পড়তে যেতাম, তখন অনেক প্রাণচঞ্চল ছিল, কিন্তু এখন যেন বেশি রোমান্টিক।

হাঁটতে হাঁটতে এগোই। শহরের মূল অংশে বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট-দোকান কেমন অচেনা কিংবা টিপিকাল মফঃস্বলী চেহারা নিয়েছে শহরটা যেটা আমাদের ছেলেবেলায় ছিল না। গুরুদোয়ারাটা রয়েছে, কিন্তু পাশের বহুতল হোটেলটা অনেক বেশি চোখে পড়ে।

আমার প্রথম বাড়িটা দূর স্মৃতিতে বড় রঙিন – খুঁজে পাইনা অন্ধকারে, মন খারাপ হয়ে যায়।

ছেলেবেলার পাহাড় আমায় ডাকে

হাওয়ায় হাওয়ায় মায়ের গন্ধ থাকে...

মনে পড়ে যায় কেমন ছিল আমার ছোটবেলার বাংলা-বিহার সীমান্তের এই শহর, এই বাড়ি - অনেকটা খোলা মাঠ, লাল মাটির রাস্তা, উঁচু-নীচু পাহাড়ি টিলা, মাঝেমধ্যে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা বাগানবাড়ি, ছবির মতো একটা স্টেশন। আর একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়ও ছিল, কিম্বা বলা যায় বেশ উঁচু একটা টিলা। একেবারে মাথায় একটা শিব মন্দির। ওই পাহাড়টায় কোনদিনই চড়া হয়নি আমার। অথচ স্কুল যাওয়া-আসার পথে বারবার ওকে দেখতে দেখতে কতবার ভেবেছি একদিন ঠিক যাব। কতবার বাবার কাছে বায়না করেছি পাহাড়টায় নিয়ে চল বলে। পুরোনো গল্প-উপন্যাসে বাঙালির পশ্চিমের হাওয়াবদলের জায়গাগুলোর যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনই ছিল আমার ছেলেবেলার রূপনারায়ণপুর।

ছোটবেলায় স্কুলের ভূগোল বইতে সবাই পড়েছে চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন তৈরি আর রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবলস ফ্যাক্টরির কথা। তখন জেনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের এটাই শেষ রেলস্টেশন। চিত্তরঞ্জন শহরটা পশ্চিমবঙ্গে হলেও স্টেশনটা নাকি বিহারে। এখন রূপনারায়ণপুর স্টেশনটাও ঝাড়খণ্ডে পড়ে কী না ভাবছিলাম স্টেশনের শেষ প্রান্তে 'ঝাড়খণ্ড রাজ্য মেঁ আপকা সোয়াগত হ্যায়' লেখা হিন্দি হোর্ডিংটা দেখে।

আমরা প্রথম যে বাড়িটায় ভাড়া থাকতাম, সেই বাড়িওলা থাকতেন কলকাতায়। এটা ছিল তাঁর হাওয়া বদলের ঠিকানা। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন। বিরাট একটা বাগান ছিল - আম, জাম, পেয়ারা, কলা এমন অজস্র ফলের গাছ ছিল সেই বাগান জুড়ে। বারান্দার একপাশে ছিল একটা মাধবীলতা। জ্যোৎস্না রাতে কামিনী গাছের নীচটা এমন সাদা হয়ে থাকত যে মনে হত এক মুঠো জ্যোৎস্না জমে আছে ওখানে। পাঁচিলে চড়ে কল্কে ফুল পেড়ে তার মধু খেতাম। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা মহুয়া গাছ ছিল। ফুলের গন্ধে ম' ম' করত গরমের কোন একটা সময়ে। বাগানের পেছনের দিকটা ছিল ঝোপ-জঙ্গল - সেখানে আমার আর দাদার একটা গুহা ছিল, যার ভেতরে ঢুকে আমরা গল্প করতাম। সেই জঙ্গলে আমরা একটা নারকেলি কুলের গাছ আবিষ্কার করেছিলাম একদিন। খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে শাঁকালু তুলে খাওয়া হত। একবার মনে আছে এতবড় একটা শাঁকালু বেরিয়েছিল যে বাবা-মাকে ডেকে আনতে হয়েছিল। লাল-হলুদ কেনা ফুলের গাছও ছিল মনে পড়ে। যখন খুব বৃষ্টি পড়ত তখন হলুদ-মাখা আঁচলের আমার তরুণী মা আমাদের বৃষ্টিতে ভিজিস না ঠাণ্ডা লাগবে বলে নাচতে নাচতে বাগানে চলে যেত আর ঝুপ্পুস হয়ে ফিরে আসত।

অনেকদিন পর গিয়ে দেখেছি জমিটা টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িটাও খানিক বদলে গেছে শুধু বাড়ির সামনের ঘোড়ানিম গাছটা সেই একইরকম দাঁড়িয়ে আছে। সেও প্রায় বছর পনেরো আগে।

কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় – বর্ষার দিনে জলে কাগজের নৌকা ভাসানো – দাদার না আমার কার নৌকা গেল আগে, কারটা বা কাত হয়ে পড়ল। কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় – মুড়ির টিনে চড়ে স্কুলে পাড়ি। মুড়ির টিন মানে সে গাড়িতে চড়লে ঝাঁকুনিতে নিজেকে ঝালমুড়িসদৃশ মনে হবে। কতকিছুই তো মনে পড়ে যায় – দাদাতে আমাতে মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চলমান বায়োস্কোপ দেখা...। মণিমেলার মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা, পুতুলনাচ, অথবা সেই বহুরূপী – তাকে তো আজকাল আর দেখতেই পাইনা কোথাও।

তারপর...

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে পৌঁছাই। খুব প্রিয় একটা জায়গা। তথাকথিত আত্মীয়বিহীনভাবে বড় হয়েছি। বিপদেআপদে সবসময় দেখেছি স্টেশনের কাকা-কাকিমা আমাদের আগলে রাখত। স্টেশনের কাকা - জয়ন্ত ব্যানার্জি ছিলেন রূপনারায়ণপুরের স্টেশন মাস্টার । ছোটবেলায় দরকারে-অদরকারে কতদিন কেটেছে স্টেশন লাগোয়া ওঁদের কোয়ার্টারে। স্টেশন কোয়ার্টারের চেনা চত্ত্বর ঘিরে এখন পাঁচিল উঠেছে। ওপাশে একটা শিবমন্দির আছে, ওই জায়গাটা বেশ ভুতুড়ে লাগত ছেলেবেলায়। সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে আসি। আগের তুলনায় লোকজন বেশি রয়েছে – বয়স্কদের সান্ধ্য আড্ডা, বাচ্চাসহ স্বামী-স্ত্রীর সান্ধ্য ভ্রমণ, অল্পবয়সীদের গল্প, সবই চলছে। একা একা হাঁটি, মালগাড়ি চলে যায়, কামরা গুনিনা আর ছেলেবেলার মতো, দাদাই নেই সঙ্গে, ঝগড়াটা করব কার সাথে? ওভারব্রিজেও উঠলাম না। অমৃতসর মেল চলে গেল। বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি তিন ভাষায় 'রূপনারায়ণপুর' লেখা বোর্ডটা প্ল্যাটফর্মের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছুঁয়ে ফিরে আসি, সেই ছোট্টবেলার খেলাটা খেলে নিই একা একাই।

মনটা বৈকালিক চা-চা করছে, অন্ধকার হয়ে গেছে পুরোপুরি, খিদেও পেয়েছে জোর। ডাবর মোড়ের দিকে হাঁটা দিই। এটাই আমাদের শহরটার কেন্দ্রস্থল, বাজার সবকিছু। পুরনো দোকানের মধ্যে কল্যাণেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডার, রাজা মিষ্টান্ন ভান্ডার, ওষুধের দোকানটা, সুভাষদাদার স্টেশনারি দোকানটা খেয়াল করি। মোড়ের ঠিক আগে নিখিল স্যারের বাড়ির একটা জানলায় টিমটিমে আলো চোখে পড়ে। কাল কড়া নেড়ে দেখতে হবে। আপাতত কল্যাণেশ্বরীতে ঢোকা যাক।

রাণাদাদা বারবার ফোন করছিল আর কোথায় জিজ্ঞাসা করছিল। এবার আমিই ফোন করি। 'কোথায়' এর উত্তরে জানাই, 'কাছেই আছি, ডাবর মোড়ে, কল্যাণেশ্বরীতে বসে নস্টালজিক সিঙাড়া খাচ্ছি।' বাইক নিয়ে রাণাদাদার আবির্ভাব হয়। দেখা হয় জিতেন স্যারের সঙ্গে। আমি যদিও কোনদিন ওনার কাছে পড়িনি। হঠাৎ পাশ থেকে হাতে টান পড়ে – 'দময়ন্তী না'? ফিরে দেখি শিবানী কাকিমা। ভারি আনন্দ হল। জড়িয়ে ধরলাম। কাকিমার কাছে ছবি আঁকা শিখতাম একটা সময়ে, তখন বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এরপর কোল্ড ড্রিঙ্কস থেকে চা আর চিংড়ি ও ভেজিটেবল বড়া – আরেক প্রস্থ খাওয়া আর গল্প রাণাদাদাদের বাড়িতে। রাতে ফেরার সময় বিজয়দাদার বাড়ি থেকে রুটি আর লাউয়ের তরকারি সংগ্রহ করি এবং তরকা কিনে দেওয়ার অফার জোরের সঙ্গে অগ্রাহ্য করি – মানুষ তো, হাতি তো নই।

বিজয়দাদা পৌঁছে দিয়ে যায় আবার গেস্টহাউসে। নির্ধারিত লোডশেডিং-এর সময়টুকু পার করে আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে খুব সাবধান করে বিদায় নেয়। দরজা বন্ধ করে ধপাস করে শুয়ে পড়ি, পেট পুরো ভর্তি।

একা একা রাত জাগি বেশ লাগে, গান শুনি নোটবুকে, তাও বেশ লাগে। এক ফাঁকে কোনওমতে খেয়ে নিই। তারপরে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

বাড়িটা আছে...

শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায়। কবিতা লিখি। তারপর স্নান করে আরেকটু গড়াগড়ি দিয়ে অনেকটা চা তেষ্টা নিয়ে রূপনারায়ণপুরের সকাল দেখতে বেরিয়ে পড়ি। কাল রাতেই বিজয়দাদা একটা সুখবর দিয়েছে – বাড়িটা আছে, ঘোড়ানিমগাছটাও।

হাঁটতে হাঁটতে কোনও চায়ের দোকান চোখে পড়ে না। রাস্তার ডানহাতে একটা কনস্ট্রাকশনের জায়গায় নোটিসে চোখ আটকায় – 'এখানে ভদ্রলোকেরা কেউ নোংরা করবেন না'। খুবই অর্থবহ!

অচেনা ফ্ল্যাটবাড়ি, দোকানঘর কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলি – লোকজনও আমায় দেখে কৌতূহলী চোখে।

আরে ওই তো বাড়িটা – আচ্ছা, বাড়িটার সারা গায়ে যদি সিমেন্টের বিজ্ঞাপন মারা থাকে তাহলে ওকে চিনব কী করে? কেমন একটা দরকচা মারা চেহারাটা, যেন এমনটা হওয়ার ছিল না ওর। বুকের মধ্যে কষ্ট পাক খায়। তবু না থাকা অথবা হারিয়ে যাওয়ার থেকে ঢের ভালো, নিজেকেই আশ্বাস দিই। ঘোড়ানিম গাছটা বরং পুষ্ট হয়েছে আরও, আরও গভীরে হয়ত ছড়িয়েছে শিকড়। আরও সবুজ হয়েছে পাতাগুলো ঘন হয়ে – এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল ওর। ওর গায়ে আদরের হাত বোলাই, জড়িয়ে ধরি, হেলান দিয়ে দাঁড়াই।

এক অবাঙালি ভদ্রমহিলা বাড়িটায় ঢোকেন। তাহলে লোকজন আছে, আমিও উৎসাহিত হয়ে ডাকাডাকি করি। ভদ্রমহিলাকে বলে ঢুকেও পড়ি বাড়ির গেট খুলে – বত্রিশ বছর পর আবার পা রাখি ওর আঙিনায়। ঘরের মেঝেটা যেখানে মাটিতে শুতাম গরমের দিনে মায়ের সঙ্গে ভাইবোনে, একইরকম রয়েছে। উঠোনটা ছোট হয়ে গেছে, ওখানে আমাদের স্বল্পকালীন পোষা কুকুর ব্ল্যাকি বাঁধা থাকত, যার থাপ্পড়ের ক্ষতের সেলাইয়ের আবছা দাগ আজও আমার মাথায় রয়ে গেছে। মায়ের কয়লার ঘরটা এখন নাকি রান্নাঘর হয়েছে। বেরিয়ে এসে পাঁচিলটার গায়ে আদরের হাত বোলাই – কত বসে থেকেছি ওর ওপরে, একা বা ভাই-বোনে। কত ঝগড়া-খুনসুটির সাক্ষী ও। এই মহিলাদেরই এখন বাড়িটা। বুঝলাম মূলত সিমেন্টের গুদাম হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। আঙুল তুলে দেখাই – ওই যে ওইখানে গেট ছিল আর ওর গায়ে মাধবীলতা গাছ। এপাশে একটা কল্কে ফুলের গাছ ছিল, আমরা মধু খেতাম ফুল পেড়ে, ওখানে কামিনী গাছটা সাদা হয়ে থাকত। ভদ্রমহিলার মুখে স্বাভাবিকভাবেই কোন আবেগ ফোটে না। আসলে আমিও তো নিজেকেই বলছিলাম আর বাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাটাকে, যেরকমই হয়ে যাক আজ, তবু তো আছে - 'অমল, সুধা তোমাকে ভোলেনি'।

স্টেশনের রাস্তাটার মুখে একটা খাবার দোকান। গরম গরম কচুরি ভাজছিল। না, কচুরির খিদে এখনও পায়নি। চা খাই মাটির ভাঁড়ে আর নিজের ঝোলা থেকে বার করে বিস্কুট। হাঁটতে হাঁটতে ডাবর মোড়ের কাছে পৌঁছাই। নিখিল স্যারের বাড়ির চেনা গেট খুলে ঢুকে পড়ি। দরজায় কড়া নাড়ি। 'কে'-র উত্তরে নিজের ডাক নাম চেঁচিয়ে জানান দিই, বলি, 'দরজা খোল।' ছোটবেলা থেকেই যাতায়াত ছিল এই বাড়িতে। ওরা তিন ভাই। মাঝের জন দাদার সহপাঠী আর ছোটজন আমার। এখন সকলেই যে যার কর্মক্ষেত্রে। বড় গৌতমদাদাই চাকরি ছেড়ে বাবাকে আগলাচ্ছে। একটা চোখে এখন দেখতে পাননা স্যার। পুরোনো স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন। গল্প জমে উঠল পেশায় ফটোগ্রাফার গৌতমদাদার সঙ্গে। আগে কখনও এত কথা হয়নি, কিন্তু ছেলেবেলা মানুষকে কাছে টানে। কাকিমার অভাব বড্ড অনুভব করি। তালের বড়া মনে পড়ে, তালক্ষীর – রান্নাঘরে বসে খেয়েছিলাম। গৌতমদাদা চা বানিয়ে আনে, বাড়িতে বিস্কুট নেই। আমি বাধা দিই, বলি, 'বেরোতে হবেনা, আমার সঙ্গেই আছে', ভাগ করে খাই। গৌতম দাদা আম নিয়ে আসে – 'বাড়ির গাছের খাস', বলি, 'আর দুটো দাও, মেয়ের জন্য নিয়ে যাব।' আম অথবা ছেলেবেলা কী নিয়ে যাব কে জানে! বুকের মধ্যে টনটন করে, চট করে বেরিয়ে পড়ি।

ফের কল্যাণেশ্বরীতে আটকে যাই। নাহ্, আমার কপালে ল্যাংচা নেই। পান্তুয়াতেই সান্ত্বনা পাই। চেনা চেনা মুখের দোকানদারের সঙ্গে গল্পও জমাই খানেক – ছোটবেলার ল্যাংচার বিলাপ। আরও খানিক এগোতে হঠাৎ একটা বাইক থামে। 'দময়ন্তী না?' পুরোনো সহপাঠীর হাসিমুখ – সন্দীপ, একসঙ্গে ইলেভেন-টুয়েলভে পড়েছি। ভীষণ খুশি হয়ে উঠি। রাস্তাতেই খানিকক্ষণ আড্ডা চলে। স্কুলে পড়াচ্ছে, বিয়ে করেছে আর তারপরে ছেলেবেলা। দেবীর কথা ওঠে। অন্য ভূবনে চলে যাওয়া বন্ধুর স্মৃতিতে মন ভারি হয়ে যায় দুজনেরই। ফোন নম্বর বিনিময় হয়, ফেসবুকের পাতায় দেখা হবে আবার। যাওয়ার সময় জীবনের সেরা কমপ্লিমেন্টটা দিয়ে যায় – 'তোর বয়স, আমাদের সঙ্গে যখন পড়তিস তার চেয়েও কমে গেছে মনে হচ্ছে!' – বিস্ময়ে জাগে আমার প্রাণ!

হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, সন্দীপ, আমাদের দোল খেলার কথা মনে আছে তোর? জিজ্ঞাসা করা হল না। সেই প্রথম আর সেই শেষ বন্ধুদের সঙ্গে আমার দোল খেলা।

আরেকটা পুরোনো বাড়ির পাশ কাটিয়ে যাই। রাস্তার ধারেই, দোতলায়। দেখলাম বারান্দায় একটা একা টবে গাছ রয়েছে। ছোটবেলায় ব্রেস্ট টিউমার অপারেশনের পর এই বাড়িতেই প্রায় দেড়-দু'মাস গৃহবন্দী ছিলাম। ওই বারান্দায় বসে সতেরো বছর বয়সে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ছিলাম এক বিকেলে – কি যেন কথাগুলো, এখন আর সব মনে নেই, মানেটা ছিল – কোন সুদূরের সপ্তদশী এই কবিতা পড়তে পড়তে ভাবছে কবি বেঁচে থাকলে বোধহয় আমাকেই ভালোবাসত। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম, অত বছর আগে এমন করে সেটা কবি বুঝল কী করে! ওই বাড়ির ছাদেই তো একা একা শুয়ে রোদ্দুরে পুড়তাম অথবা রাতে তারাদের সঙ্গে আর দিনে গাছেদের সঙ্গে কথা বলতাম।

হাঁটতে থাকি। রাস্তায় যেন দেখতে পাই ছোট একটা মেয়েকে, নানা বয়সে। সুমনের কবিতার লাইন মনে পড়ে –

"দেখছি তোকে ওই তো ছোট্ট

ফ্রক পরা তুই ঝালর চুল,

হাঁটতে হাঁটতে চললি কোথায়

পাঠশালা না গানের স্কুল ?

দেখছি তোকে…

দেখছি তোকে বছর গুলো

ছুট্টে গেল কোথায় বল্,

ভাবতে ভাবতে চলছি আমি

আমরা দুজন গাইব চল ।

দেখছি তোকে…

শুনছি তোকে কথার নিছক

উচ্চারণে ছন্দময়,

চলতে চলতে শুনছি আমি

দ্যাখ কী করে বয়স হয় ।

দেখছি তোকে…

গাইছি তোকে আমার ছোট্ট

'আমি'র মতো স্মৃতির সুর,

গাইছি তোকে একলা যাব

আমরা দুজন অনেক দূর ।"

নাহ্, উলুর-ঝুলুর চুল আমার ছিল না কোনদিনই, বাবার বকুনির ভয়ে, হয় টানটান করে বাঁধা, নয় ছোট করে ছাঁটা। তবু যেন কবিতায় নিজেকে দেখতে পাই। যেমন কলকাতার পথে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে যায় সদ্য কলকাতায় আসা কিচ্ছু না-চেনা না-জানা বছর কুড়ির ক্যাবলা মেয়েটাকে।

অমলা নার্সিং হোমের সামনে পৌঁছাই। ডাক্তারকাকুর কথা মনে পড়ে খুব। পুরনো সিনেমার চরিত্রের মতো একটা মানুষ। এখন আর এখানে থাকেননা জানি। একবার ঠিকানা খোঁজার কথা মনে হ্ল, তারপরে মনে হল থাক। কেন, কে জানে! বাঁ হাতের গলিটা দিয়ে ঢুকে গেলে আরেকটা ভাড়া বাড়ি। তখন একতলা ছিল, এখন দোতলা হয়েছে, রঙ হয়েছে। এই বাড়িতে দেবীর সঙ্গে কত আড্ডা মেরেছি। 'হিতেন স্যারের মেয়ে না', ডাক শুনে ভাবনা ছিঁড়ে ফিরে আসি। 'আমি সকাল থেকে দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমাদের পু্রনো বাড়ির সামনে যখন ছবি তুলছিলে তখনই বুঝলাম হিতেন স্যারের মেয়ে। কেমন আছ? এখানে কোথায় উঠেছ?' মুখ চিনতে পারি বয়স্ক ভদ্রলোকের, নাম মনে পড়ে না, কথা গাঁথা হয়।

রাস্তা পার হয়ে মিনিবাসে উঠে বসি। গন্তব্য ছোট্টবেলার ইস্কুলটা। জানলার ধারে বসি – রূপনারায়ণপুর পেরিয়ে, কেবলস পেরিয়ে চিত্তরঞ্জনের দিকে এগোই। ডানহাতে হাইস্কুল, বাঁ হাতে দূরে কাঙ্গুই পাহাড়। ছবি তোলার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, যাহ্। আসলে সব কেমন ম্রিয়মান যেন। চিত্তরঞ্জনে আমলাদহি স্টপে বাস দাঁড়ায়, দাঁড়িয়েই থাকে। ভেতরে যাত্রীরা ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে গরমে আর বিরক্তিতে। উল্টোদিকের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি কতটা বদলেছে। এটাই এই শহরটার মূল বাজার এলাকা। খুব ঠাহর হয় না, তবে কেমন ফাঁকা ফাঁকা, অবশ্য যা গরম পড়েছে।

শ্রীলতা ইনস্টিটিউটের কাছে বাস থেকে নামি। বাঁহাতে স্টেডিয়াম পড়ে, আরেকটু এগিয়ে শ্রীমতী সিনেমা হলটা। ছোটবেলায় উৎসুক হয়ে থাকতাম কখন আমাদের দেখার মতো সিনেমা আসবে। জীবনের প্রথম ইংরেজি সিনেমা – 'বেনহুর' আমার শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আর 'ফটিকচাঁদ' সিনেমার সঙ্গে 'পিকু'। বড়দের সিনেমা - কার কার বাড়ি থেকে শুরুতে নিয়ে যাবে, কে কে বঞ্চিত? স্কুলে তাই নিয়ে জোর আলোচনা। টিভি, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বঞ্চিত শৈশবে কিছু পাওয়ার আনন্দটা অনেক বেশি ছিল, যেটা আজকের বাচ্চাদের কাছে দুর্লভ।

সিনেমা হলের সামনে একটা আচারওয়ালা বসত। ওকে আমার মনে আছে রুমিয়ার জন্য। রুমিয়া নিজেও ওর কাছ থেকে নানারকম আচার আরও কীসব কিনে খেত আর আমাকেও টেনে নিয়ে খাওয়াতো। আমার কাছে বাসভাড়া ছাড়া বাড়তি পয়সা থাকত না। তাই ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে। কিন্তু ঠিক হাত ধরে টেনে এনে খাওয়াবেই। নাহ্, আমি কোনদিন ওকে কিছু কিনে খাওয়াইনি, মনে পড়ে না। এভাবে আমাকে আর কেউ...নাহ্, তাও না।

দেশবন্ধু বুনিয়াদি বিদ্যালয়, পশ্চিম আমলাদহি –র কাছে পৌঁছাই। যাব্বাবা, পাঁচিল উঠল কবে!? স্কুল তো বন্ধ, গরমের ছুটি চলছে, তালা ঝুলছে গেটে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবি পাঁচিলটা ডিঙোব? না হলে স্কুলের গায়ে হাত রেখে বলে আসা হবে না তো আমি এসেছি, ভুলে যাইনি ওকে। দুটি ছেলে মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। হিন্দিতে যা জিজ্ঞাসা করে তার সোজা অর্থ – আমি এখানে উঁকিঝুঁকিই বা দিচ্ছি কেন আর ছবিই বা তুলছি কেন? বলি, এ আমার ছোটবেলার স্কুল। হ্যাঁ, হিন্দিতেই বলি। আমি লালমোহনবাবুর মতো চমৎকার হিন্দি বলতে পারি সে সার্টিফিকেট আমার মেয়েই দিয়েছে। শুনে দিব্যি বুঝে যায়। আমিও গেটের ফাঁক দিয়ে স্কুলের মাঠের একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে প্লাস্টিকে পুড়ি। তারপর স্কুলটাকে ঘিরে চক্কর মারি, যদি কোথা দিয়েও ঢোকা যায়। পেছনটা বেশ উঁচু ঠেকে, কিছুটা জঙ্গল হয়ে রয়েছে। বীরদর্পে এগোই। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে – বুড়োবয়সে ভদ্রমহিলার কি ভীমরতি ধরেছে! – মনে মনে ভাবে আন্দাজ করি। নাহ্, পাঁচিল আরও উঁচু। ছবি তুলেই ক্ষান্ত দিই। একটু মনখারাপই লাগে ফিরে আসার সময়, ক্লান্তও। বাসে উঠে বুঝি খিদেও পেয়েছে খুব। শেষ বিস্কুটটা চিবোই আর গ্লুকশ-ডি গলায় ফেলে জল খাই। হাইস্কুলে নামি না আর। এই স্কুলটার সঙ্গে অনেক দুঃখের স্মৃতি, নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে না।

স্কুলের বড় মাঠের পাশ দিয়ে বাস এগোয়। এখানে স্পোর্টস হত। আমি অবশ্য ওই শুরুতে পদাতিকদের দলেই এবং মাঠের কিনারে দর্শক চিরকাল। হায়ার সেকেন্ডারির বিল্ডিংটা জঙ্গলে ঢেকে আসছে ক্রমশঃ। মনখারাপ। বরং দেবাশীষকে ফোন করি – 'আমি ফিরছি, সকাল থেকে প্রায় কিচ্ছু খাইনি, তুই কিছু খাবার নিয়ে আয়, নাহলে স্রেফ মারা পড়ব।' গেস্টহাউসে ফিরে ঘাসগুলো ওর মাথায় ঢেলে দিই, বলি, 'চিবো'। আমি ওর আনা কেক চিবোতে থাকি।

দুপুরে রাণাদাদাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। দুরকম মাছ দিয়ে জোর খাওয়াদাওয়া। আজ গেস্টহাউসে লোকজনের ভিড়, রাতে থাকা যাবে না। রাতে রাণাদাদাদের বাড়িতেই থাকা-খাওয়ার নেমন্তন্ন। দুপুরে ফিরে যাই, এসি ঘর ছেড়ে দিতে হবে বিকেলে, অতিথিরা আসবেন। বিকেলে মালপত্র একটা নন-এসি রুমে রেখে তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ি রাণাদাদার সঙ্গে আমার অভিযানে। আজকে আমার ভিআইপি খাতিরে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়েছে সে।

প্রথমেই পাড়ি দিই জেমারির দিকে। রূপনারায়ণপুরের দিক থেকে বাসুদেবপুর-জেমারি যেতে রাস্তার ডান হাতে পড়ে বাড়িটা। পাকাপাকিভাবে রূপনারায়ণপুর ছেড়ে আসার আগে এখানেই শেষপর্বে থেকেছি আমরা। বাবার মুখে শুনেছিলাম শম্ভুনাথ পন্ডিতদের নাকি জমিদারি ছিল, তাঁদেরই আদত বাড়ি, অবশ্য সত্যি-মিথ্যে জানিনা। এই বাড়ি আর জমিটা প্রথম বাড়িটার থেকেও অনেকটা বেশি – বিঘে দুয়েক তো বটেই। তবে দুটো বাড়ির ধরণটা আলাদা। আম-জাম-কাঁঠাল এমন অজস্র ফল আর কল্কে-কামিনী-গন্ধরাজ-মাধবীলতায় ছাওয়া প্রথম বাড়িটার ধরন ছিল বাঙালি। এই বাড়ির বিশাল-বিশাল ঘর, দরজার ওপরের কারুকাজ সব কিছুটা মধুপুর-জসিডি-শিমুলতলার বাড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বাগানে বেল গাছ ছিল একাধিক। একটা বোধহয় আমগাছ। পিছনে পলাশ গাছ বেশ কয়েকটা - গরমের সময়ে আগুন-লাল হয়ে ফুটে থাকত। মনে আছে রাতে বেল পড়ত ঠক ঠক করে আর ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠতাম। এই দুটো বাড়িতেই আমাদের বেশ বড় রকমের চুরি হয়েছিল। অবশ্য এই বাড়িটা যেরকম কেউ খুন করে রেখে গেলেও চট করে বাইরে থেকে কেউ টের পাবেনা। আমার একমাত্র ভূতের গল্পটা এই বাড়িটাকে নিয়েই লিখেছিলাম।

মা বলেছে, বাউড়ি পাড়াটা আছে কিনা দেখে আসতে। ওইখান থেকেই তো উঠে আসত মায়ের গল্পের চরিত্রগুলো। তাই পরবর্তী গন্তব্য রূপনারায়ণপুর গ্রাম। গ্রামের সেই রাস্তাটার মুখে বাউড়ি পাড়াটা তেমনই আছে। শুধু আগে গ্রামের মাটির বাড়িগুলো থেকে ওদের আলাদা করে কখনও চোখে পড়েনি আমার। এখন শ্রেণীবৈষম্য প্রকটভাবে চোখে লাগল। বাকি গ্রামটা ঝকঝকে পাকা বাড়ি আর বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে শহর হয়ে গেছে, ওদের খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িগুলো আলগাভাবে লেগে রয়েছে তার সামনে। মাটির দাওয়ায় দুই কিশোরী বসে আছে – সময়ের সঙ্গে শুধু বদলে গেছে পোশাক, বাউড়ি পাড়ার দারিদ্র্যের গায়ে আধুনিকতার এই ছোঁয়াটুকুই চোখে লাগল। 'রূপনারায়ণপুরে ফ্ল্যাট উঠবে, কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলিস?' রাণাদাদার গলা ভেসে আসে। মাথা নেড়ে বলি, 'না'। এমনকী বোধহয় এখনও ভাবতে পারছি না, মনে মনে বলি। যেমন সবার গায়ে সব পোশাক মানায় না, তেমন যেন মফঃস্বলের এই শহরটায় মানায় না ওই উঁচুতলা ফ্ল্যাটবাড়িগুলো, রাঙামাটির পথে সিমেন্টের বাড়ি অবধিই বোধহয় ঠিক ছিল। 'কোথা থেকে এত মানুষ আসছে জানিনা, দলে দলে মানুষ আসছে। আগে শুধু চিত্তরঞ্জনের লোকজনই এখানে বাড়ি বানাতো। এখন যারা আসছে তাদের একটা বড় অংশই অবাঙালি। ফলে বাঙালি সংস্কৃতির যে একটা চল ছিল, সেটা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। শহরটা পুষ্ট হচ্ছে মূলতঃ কয়লার টাকায়। কেবলসের অবস্থা তো খুব খারাপ। মাইনেপত্র দিচ্ছে না।' যেতে যেতে আরও অনেক কথা শুনি রাণাদাদার মুখে। কেবলসের স্কুলেই শিক্ষকতা করে রাণাদাদা। তবে বৌদির স্কুলের চাকরি আর নিজের অজস্র টিউশনি এটাই বেশি ভরসা। অথচ স্কুলের টাকাতেই চলছে কেবলস। কর্মীদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বাইরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই এখন বেশি। বাইরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা ফি নেওয়া হয়। স্কুলফান্ডের এই টাকাতেই এদের যত মিটিং, অনুষ্ঠান চলে। অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো এখন মোটা টাকায় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে বাইরের লোকজনকে। অর্থ এভাবে একরকম আসছে কিন্তু কর্মীরা মাইনে পাচ্ছেননা মাসের পর মাস।

সীমান্ত পল্লীতে আমারই নিজের একসময়ের থাকা দুটো বাড়ি খুঁজে বের করে আমাকেই দেখায় রাণাদাদা। সত্যি বাড়িঘরের মানচিত্র এখানে এত বদলে গেছে যে গলিগুলো চেনা বেশ শক্ত হত। এবার বলি, 'স্টেশনের কাকাদের বাড়িতে যাব।' সে ঠিকানাও একজনের কাছ থেকে জেনে নেয়। চলতে চলতে আরও কথা হয়। একই কথা সকালে সন্দীপও বলছিল, 'যে দ্যাখ, এতবছরেও দুটো জিনিস রূপনারায়ণপুরে কিন্তু হল না। একেবারে বেসিক দুটো জিনিস – শিক্ষা আর স্বাস্থ্য। একটা ভাল হাসপাতাল বা নার্সিং হোম নেই। কারোর অসুখ করলে হয় আসানসোলে যাও, নাহলে দুর্গাপুর। আর শিক্ষা বলতে ওই একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যা হয়েছে।' এই কথাটা আবারও শুনেছি অন্যদের মুখেও। আসলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই তো গ্রাম আর মফঃস্বল শহরগুলোর চিত্র এটাই। এদিকে কলকাতায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে প্রাইভেট হাসপাতাল, নার্সিং হোম। মনে মনে ভাবি সমস্যার মূলটা কোথায়? রুগীর তো অভাব নেই কোথাও, তাহলে ব্যবসাটা (হ্যাঁ, স্বাস্থ্য এখন তো একটা বড় ব্যবসাই) কেন বড় শহরকেন্দ্রিকই রয়ে যাচ্ছে? তাহলে কি শহরের সুযোগ সুবিধা ছেড়ে ডাক্তারেরা আসতে চাইছেন না গ্রাম-গঞ্জে, কে জানে!?

ছোটবেলায় এই এলাকাটা পুরো ধানক্ষেত ছিল। সেই ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায় একসময়ে কত বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে আরো খানিক হেঁটে চলে যেতাম পুকুর ধারে। ওটাই ছিল শ্মশান। ধোঁয়া উঠতেও দেখেছি অনেকসময় মনখারাপের শেষ বিকেলে।

নস্টালজিক হই কাকাদের বাড়ির সামনে এসে। আমরা থাকার সময়েই চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করার পর স্টেশনের কাকারা এখানে চলে আসেন। পাশের জমিটা একসময়ে আমাদেরই ছিল – বাবার তোলা পাঁচিলটাও রয়েছে দেখলাম। ওই পাঁচিল ধরে-ধরেই তো আমার প্রথম সাইকেল শেখা অনেক বড় বয়সে – সেও এক কাহিনি। বছর তিরিশ ধরে বাড়ি বদল করতে করতে শেষে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে রূপনারায়ণপুরেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বাবা-মায়ের। কিন্তু ততদিনে আমরা দুই ভাইবোনই ঠিক করে ফেলেছি রূপনারায়ণপুরে থাকব না।

গাছপালা হয়ে কাকাদের বাড়িটা যত না বদলেছে, তার চেয়েও বদলেছে পুরো জায়গাটা অনেক বাড়ি ঘর উঠে – আমাদের সেই জমিটাতেও এখন বাড়ি বানিয়েছেন কেউ। বেশ কয়েকবার হাত বদলও হয়েছে জমিটা কাকার কাছে শুনলাম। শুধু পুরোনো পাঁচিলটা রয়ে গেছে। দিনের বেলায় এলে হয়তো আরও মনখারাপ লাগত, এই ভালো। কাকাদের বাড়িতে ঢুকে ডাক দিই। 'কে'-র উত্তরে যথারীতি নিজের ডাকনাম বলে চেঁচাই। কাকা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে ভীষণ অবাক, খুব খুশি এবং একা এসেছি জেনে অসম্ভব রাগত সব একসঙ্গে হতে থাকে। কাকিমা পুজো করছিল। কাকা ডাকাডাকি করে। কাকিমা এলে জড়িয়ে ধরি আমি। নাহ্, পূর্ব পরিচিতদের কাউকে দেখে ঝপ করে জড়িয়ে ধরা আমার একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ, বরং অন্য কেউ করলে বিরক্তই হই। কিন্তু এবারে সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, আর সেই গন্ডগোলটাই ভালোলাগছে। আমার একার আসার কাহিনি শুনে কাকিমা স্নেহময় গলায় বলল, 'একই রয়ে গেল। সেই ছোটবেলায় বলত, আমার এখন রাগ হয়েছে, আমি কথা বলব না। দেখে মনে হচ্ছে সেই ছোট মেয়েটাই।' আমি বলি, 'আমার মেয়ের বয়সই ষোল!' সেই শুনে আরেকপ্রস্থ হাসি। বয়স হলেও কাকু-কাকিমার চেহারা যেন সেই এক রয়ে গেছে। একটা দুঃসংবাদে মনটা খারাপ হয়ে গেল – মৌদিদির স্বামী অল্পদিন হল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। সেই মৌদিদি – পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে বলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান অভ্যাস করত – নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের চিরাচরিত এই ছবিটাই আমার শিশুমনে আঁকা হয়ে রয়ে গিয়েছিল – তার কী পরিণতি! ফোনেই কথা হল উত্তম দাদার সঙ্গে, গেস্টহাউসের কাছেই উত্তমদাদাদের কোয়ার্টার – কাল রাতে নেমন্তন্ন। শুধু গৌতমদাদার সঙ্গেই দেখা হলো না। ছেলেবেলায় গৌতমদাদাই আমার প্রিয় ছিল সবথেকে কাকিমা বলল। সামনের মিষ্টির দোকান থেকে কাকিমাই নিয়ে এল চমৎকার ভেজিটেবল প্যাটিস আর একটুপরে মিষ্টির দোকানের লোকটা গরম গরম ছানার জিলিপি দিয়ে গেল। এই দোকানে দারুণ দই করে একথা শুনে আর প্যাটিস ও ছানার জিলিপির দারুণ স্বাদ পেয়ে রাণাদাদা গুটি গুটি মিষ্টির দোকানের দিকে এগোয়। আমিও উঠে পড়ি। রাণাদাদাদের বাড়িতেই দাদার ছোটবেলার এক বন্ধু অমিত আসবে। আর আমার ঘুম পাচ্ছে তেড়ে।

পরদিন ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিই। আজ অভিযান কল্যাণেশ্বরী, মাইথন। ছোটবেলায় প্রায় প্রতি শীতেই বাবা-মা-দাদার সঙ্গে একটা দিন কাটানোর স্মৃতি রয়েছে এই দুই জায়গা ঘিরে। রাণাদাদাদের বাড়ি থেকেই ব্রেকফাস্ট সেরে বাসে দেন্দুয়া। সেখান থেকে ট্রেকারে কল্যাণেশ্বরী। সেখানে অপেক্ষা করছিল কলেজের বন্ধু মানস। ওর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের একটি কলেজে হয়তো মাসদুয়েক পড়েছিলাম। কুড়ি বছর কেটে গেছে, রয়ে গেছে বন্ধুতা। মাঝে প্রায় দশবছর দেখা হয়নি তাই রানিগঞ্জ আর কলকাতার মাঝে সেতু বাঁধল আমার এই ভ্রমণ।

মন্দির চত্ত্বরের সিঁড়ি দিয়ে নামি। দুপাশ থেকে ফুলওয়ালা আর চটিরাখাদের ডাকাডাকি। বলি, 'পুজো দেবনা, কী মুশকিল! পিছনের ঝরনাটায় যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে?' একটু আশ্চর্য হয়, হয়তো বিরক্তও, তারপর ওরাই পথ বাতলায়। আমার স্পন্ডাইলোসিসের কোমর আর মানসের পোলিওর পা আর ক্রাচ পিছল সিঁড়িতে সামলে সাবধানে নামি। ও বলে, 'বুঝলি, বয়স হয়েছে, এখন আর আগের মতো দৌড়াতে পারি না।' সত্যিই পারত কিন্তু আগে, কলেজের চারতলা-একতলা আমার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি তো বটেই। ঝরনার জায়গাটা অনেকটা বাঁধিয়ে দিয়েছে। ওপরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সিমেন্টের চত্ত্বর। এখন আর যেকোনও দিক দিয়ে নেমে যাওয়া যায় না জল ছুঁতে। আর নামলাম না সিঁড়ি দিয়েও, এই বয়সে পড়েটড়ে গেলে সেটা কারোর পক্ষেই সুবিধাজনক হবে না। চড়চড়ে রোদ, কিন্তু ভারি ভালো লাগছিল আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে। এই ঝরনা, পাহাড়, জঙ্গল – মনে হয় যেন অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছি – অচেনা কোনও ভ্রমণ কাহিনিতে।

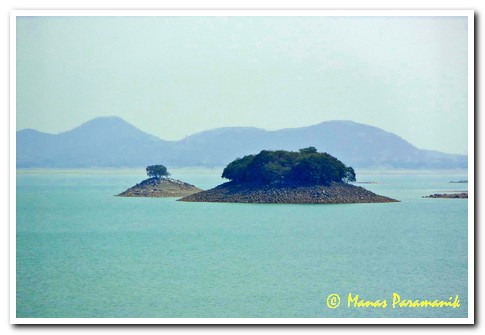

কল্যাণেশ্বরী থেকে অটো ভাড়া করে মাইথনে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড রোদ্দুর আর গরমে পর্যটক প্রায় নেই। তেমন ঠান্ডা-নয় আমুল কুল পান করে কুল হওয়ার একটা চেষ্টা করলাম দুজনে। তারপর ব্রিজ বরাবর পায়ে পায়ে এগোনো। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া রোদে বরাকর নদীর জল ঝিলমিল করে। মাঝে মাঝে জেগে থাকা নির্জন সবুজ দ্বীপ। সেতুর ওপর কিছুদূর হেঁটে ফিরে এসে বাগানের দিকে যাই। গাছপালার ছাওয়া দেখে পাথরে বসে আড্ডা মারি দুজনে। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা নেমে নদীর কোলের কাছে আসি। নদীর চড়া, রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে। আমরা একটু ওপরে ছায়ায় বসে থাকি চুপচাপ। কারা যেন নৌকা চেপে ভেসে যায় দ্বীপের দিকে। অটোর ড্রাইভার তাড়া মেরে যায়। বলি, 'যাচ্ছি যাচ্ছি', আসলে মুহূর্তগুলো কুড়িয়ে রাখছিলাম নিঃশব্দে। ভীষণ শান্ত নির্জন কয়েকটা মুহূর্ত প্রকৃতির সঙ্গে।

কল্যাণেশ্বরীতে ফিরে বাস ধরে আসানসোলে পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডেই জাইকা রেস্টুরেন্টে দুপুরের আহার সারা হল। স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে সদ্য কলেজে অধ্যাপনায় জয়েন করেছে মানস। অতএব খাওয়া তো আমার পাওনাই ছিল।

শরীর বেশ ক্লান্ত। ফেরার সময় চলে আসছে। হয়তোবা মনখারাপও খানিক। আসলে আবার আসব বলে ফেলাটা সহজ কিন্তু আসাটা সত্যিই ততোটা কি? রাত্রে উত্তমদাদাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন – বৌদির হাতের ফ্রায়েড রাইস মাংসে হাল্কা ডিনার! উত্তম দাদা সারা দিনের ধুলোয় মলিন চশমাটা পরিষ্কার করে দিল টেনে নিয়ে। গেস্টহাউস এসে নিয়ে গেল আর পৌঁছে দিয়ে গেল আমার নবলব্ধ ভাইপোটি।

কোন ট্রেনে ফিরব ঠিক করতে পারছিলাম না। সকাল আটটা নাগাদ রূপনারায়ণপুর স্টেশন থেকেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে বর্ধমান, সেখান থেকে লোকালে কলকাতা – এটাই ভেবেছিলাম গোড়াতে। ঘুম ভেঙে দেখি আমার চিরাচরিত গায়ে-ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। দুপুরবেলায় সেই সপ্তাহান্তিক নাঙ্গালড্যাম এক্সপ্রেসই সুবিধের হবে – তিনদিন আগে সে আমাকে আসানসোলে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল পাঞ্জাব, আজ আবার আমার মতই কলকাতা ফিরছে। ধীরেসুস্থে বেরোনো যাবে ঠিক। বিছানা ছেড়ে উঠতে আর ইচ্ছে করে না। দেবাশীষ এসে হাত লাগালো শেষে। আমাকে এবং ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে আসানসোলের বাসে তুলে দিল।

............

ফিরে আসার পর যতবার চশমা মুছি কেবল উত্তম দাদাকে মনে পড়ে। তেমন অন্যদেরও বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মুহূর্তে। কিছু পেলাম, কিছুবা রেখে এলাম এই ভ্রমণে। তারই একটুকরো এই লেখাও।

হয়তো এভাবেও ফিরে আসা যায়।

![]()

'আমাদের ছুটি' –র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত, বর্তমানে অন্য কোনও নামী- অনামী পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নন। চাকরি বা ব্যবসা কোনটাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, গৃহকর্মনিপুণাও নন। ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি লেখার পর এখন নিজের আনন্দে মেতে আছেন গবেষণায়। প্রাণীবিজ্ঞানের স্নাতক এবং ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পাঠান্তে বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্যের চর্চা করছেন। এরপরে কী করবেন তা নিজেও জানেন না। তাঁর কথায় নিজের পরিচয় 'ঘরেও নাহি পারেও নাহি যে জন আছে মাঝখানে'। ২০১৫ সালের বইমেলায় 'পরশপাথর' প্রকাশনা থেকে তাঁর সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

'আমাদের ছুটি' –র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত, বর্তমানে অন্য কোনও নামী- অনামী পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত নন। চাকরি বা ব্যবসা কোনটাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি, গৃহকর্মনিপুণাও নন। ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি লেখার পর এখন নিজের আনন্দে মেতে আছেন গবেষণায়। প্রাণীবিজ্ঞানের স্নাতক এবং ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পাঠান্তে বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্যের চর্চা করছেন। এরপরে কী করবেন তা নিজেও জানেন না। তাঁর কথায় নিজের পরিচয় 'ঘরেও নাহি পারেও নাহি যে জন আছে মাঝখানে'। ২০১৫ সালের বইমেলায় 'পরশপাথর' প্রকাশনা থেকে তাঁর সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

![]()

|

||