|

|

|

|

|

মানভূমের পথে-প্রান্তরে

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

~ মানভূমের আরও ছবি ~

সেই কৈশোর থেকেই 'পুরুলিয়া' আর 'মানভূম' শব্দদুটি শুনলেই নানান নাদেখা ইতিহাসের ছবি ভেসে আসত। আমার পিসতুতো দাদা অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মানভূম আঞ্চলিক ভাষার এক অগ্রগণ্য কবি, পুরুলিয়ার মাটি ও মানুষের আপনজন। তাঁর কবিতায় জেনেছিলাম ওদেরই ভাষায় প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণার কথা -

"ত আইজ্ঞা উ গুলান কি বটে ... ছবি ত লয় ... লিখা বটে / ত কি লিখলেন বাবু / ই গাঁয়ের বিত্তান্ত কিছু লিখলেন ন কি / ইখেনে একটাও কুয়া নাই জোড়ের জল শুঁকাই গেইছে / একবেলা টুকচেক পান্তা খাইয়ে পাথর ভাঙ্গা মিশিনে খাইটছে ঘরের বিটি ছিলা / আমি বিনা লাঙ্গলের চাষি / ঠিকাদারের নাম কাটা মজুর / চদুর পারা ভালছি আংরাপুড়া আকাশ / মরা কাড়ার চামের পারা শুখা মাটি..."

আর মনে এসে যায় ষাট বছর আগের মানভূমের প্রান্তিক মানুষের ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতায় উত্তাল দিনগুলোর কৈশোর-স্মৃতি। স্মৃতি মানে ইতিহাস - তখনকার সংবাদপত্র প্রতিবেদন, অতুল ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তাল সংগ্রাম। যার জেরে বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল মানভূমের বঙ্গভূক্তি ও পুরুলিয়া জেলার জন্ম ১৯৫৬-র ১ নভেম্বর। বিনিময়ে অবশ্য বাংলার ধানবাদ চলে গেল বিহারে।

বড় সাধ ছিল তখন থেকেই, বাংলার একদম প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ার রুখা-সুখা মাটিতে পা রাখার। হয়নি, আমার দীর্ঘকালের প্রবাসযাপনের জন্য। বছর পনেরো আগে একবার দু'দিনের জন্য অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়েছিলাম। আবার ঘুরে এলাম পুরুলিয়া অতি সম্প্রতি। 'ডেস্টিনেশন পুরুলিয়া' - কিন্তু ট্রেনে নয়, এবার গেলাম বাসে নিজেদেরই তৈরি করা রুটে প্যাকেজ ট্যুরের কায়দায় - দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া ছুঁয়ে। ভ্রমণ গন্তব্যে অতএব ছিল বিহারীনাথ, বড়ন্তী, কল্যাণেশ্বরী, মাইথন, পাঞ্চেত ঘুরে গড় পঞ্চকোট, জয়চন্ডী পাহাড়, বাঘমুন্ডি, ছৌ-গ্রাম চড়িদা হয়ে শহর পুরুলিয়া। এই ছিল আমাদের তিনদিনের ভ্রমণ-গন্তব্য। সংশয় নেই, বেশ কঠিন ও শ্রমসাধ্য ঘোরাঘুরি। বিশেষত আমরা পঞ্চাশজন ভ্রমণার্থীর সবাই-ই ছিলাম ষাটোর্ধ এবং আমার মত কয়েকজন সত্তরোর্ধ।

বাঁকুড়া জেলার 'বিহারীনাথ' দিয়েই শুরু আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া।' বাঁকুড়া শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার আর রাণীগঞ্জ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে জেলার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় – পাহাড় নয় টিলায়, এক প্রাচীন জৈনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তিটিই বিহারীনাথ, আর সেই নামানুসারে ১৪৮০ ফুট উচু টিলাটির নামও বিহারীনাথ। ব্যক্তি আমার কোনও মন্দির বা সেখানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে ততটা আগ্রহ থাকে না; আগ্রহ তার প্রাচীনত্বে ও অঞ্চলটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বে, ইতিহাসে। বিহারীনাথের প্রাচীনত্ব নিয়ে সংশয় নেই, কারণ জৈন ধর্মের আদি প্রচারক পার্শ্বনাথের সময়েই বাংলার এই প্রান্তিক অঞ্চলে জৈনধর্মের কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। এই অঞ্চল থেকে প্যালিওলিথিক বা প্রস্তরযুগের কিছু প্রত্ননিদর্শনও উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৯৪২-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনে (একাদশ) পঠিত শ্রী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় "বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে তিলুড়ী গ্রাম। গ্রামটি ছোটবড় পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ও প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে সমৃদ্ধ। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিহারীনাথ নামে এক ১৪৬৯ ফুট উচ্চ পাহাড় আছে। ... পাহাড়ের গায়ে এক পাশে একটি বহু পুরাতন শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরস্থিত শিবের নাম বিহারীনাথ। পাহাড়ের পশ্চিম দিকের পাদদেশ হইতে এক সমতল ক্ষেত্র অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেখানে এক বৃহৎ পুরাতন তেঁতুল গাছের নীচে কয়েকটি বড় বড় প্রস্তরপট্ট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়। ... এতৎসংক্রান্ত স্থানীয় জনশ্রুতি সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাও দিতেছি। তিলুড়ী-নিবাসী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছেন যে, উক্ত স্থানে চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত এক প্রকান্ড গড়, প্রাসাদ ইত্যাদি ছিল।" (রচনাসূত্র - উইকিমিডিয়া)

এখন অবশ্য সে সবের চিহ্নমাত্র নেই, তবে পাহাড়ঘেরা এলাকাটির নান্দনিক সৌন্দর্য পর্যটকদের টানে। পিচ বাঁধানো মসৃণ রাস্তা, পাশে স্বচ্ছ জলে টইটম্বুর লেক। জেলার পিকনিক স্পট হিসাবেও বিহারীনাথে মরসুমী ভিড় লেগেই থাকে। আমাদেরও সঙ্গে রাঁধুনি ও রান্নার সরঞ্জাম ছিল। অতএব ওখানেই রান্না ও খাওয়া। তারপর আবার বাস-যাত্রা। এবার গন্তব্য 'বড়ন্তী'...

ভ্রমণার্থীদের কাছে 'বড়ন্তী' এখন খুব পরিচিত স্থান, আকর্ষণীয়ও বটে, যাঁরা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে অবশ্যই। পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভালো। তার কোলঘেঁষা জলাধারটিই 'বড়ন্তী' নামে পরিচিতি পেয়েছে। বড়ন্তী মূলত আদিবাসী প্রধান গ্রাম। সেখানে রয়েছে পর্যটন আবাস, কিছু মাঝারি মানের হোটেলও। কিন্তু দীর্ঘ বাসযাত্রায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্তও – বিশ্রাম চাইছিল। তাই আদিবাসী গ্রামের ভেতরে যাওয়া হল না, রাত কাটানো হলনা, ভোরে গৌরাঙ্গি পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখা হলনা। হলনা পাখির কলকাকলি শোনা। কিন্তু যা দেখলাম তাই বা কম কি? লেকের জলে অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা, প্রতিবিম্বিত গৌরাঙ্গি পাহাড়চূড়ার ছায়া। সে এক মনোরম সৌন্দর্যসুখের দৃশ্যপট যেন। বড়ন্তী লেক যাকে বলছি সেটি আসলে লেক নয়, জলাধার। সরকারি খাতায় এর নাম রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্পের জলাধার। মুরাডি গ্রামের মানুষ জলাধারটির নাম পরিবর্তন চেয়েছিল, হয়নি। তবু কালক্রমে আদিবাসী জনমনে প্রচারিত হতে হতে জলাধারটি পরিচিতি পেয়েছে 'বড়ন্তী' নামে। জলাধারটির গায়ে মাথা উচু করা পাহাড়টির নাম 'গৌরাঙ্গি', বড়ন্তী নয়। আর যে নদীকে বেঁধে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তার নাম 'মচকন্দ জোড়'। হোটেলে দেখা করতে এসেছিলেন পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র আমার বন্ধু অসিত চট্টোপাধ্যায়। অসিত এই প্রকল্পের কাজে সেচ বিভাগের কর্মী হিসেবে যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই। অসিতের কাছ থেকে অনেক অজানা তথ্য পেলাম। জলাধার নির্মাণ ও বড়ন্তি মৌজা থেকে মুরাডি মৌজা পর্যন্ত ৯০০ মিঃ লম্বা বাঁধ দেওয়া শুরু ৭৬-৭৭ সালে। শেষ হয় ১৯৯১-তে। এই সেচ প্রকল্প থেকে সুবিধা পায় পাঁচ হাজার একর কৃষি জমি। বাঁধ ও জলাধারের দক্ষিণ প্রান্ত 'বড়ন্তি' মুলত আদিবাসী এলাকা। এখানেই গড়ে উঠেছে পর্যটক আবাসন। ওই ছোট্ট গ্রামে থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। সকালবেলায় পাখির কলতান ও সন্ধের পর বুনো জন্তুর ডাকে মুখর হয় পাহাড়ি গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ভ্রমণার্থীদের পুরুলিয়া ভ্রমণ গন্তব্যে 'বড়ন্তী'কে রাখতেই হবে তাতে অন্তত আমার কোন সংশয় নেই। অতঃপর বিশ্রাম। বিশ্রাম, মানে শরীরের ব্যথার সামান্য মেরামত করা। রাতের বিশ্রাম মাইথন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কল্যাণেশ্বরীতে।

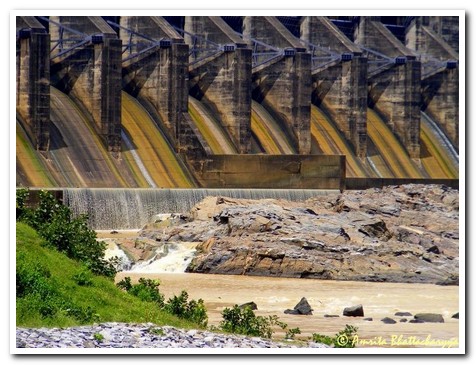

শিরশিরে হালকা ঠান্ডার মনোরম সকালে কল্যাণেশ্বরী মন্দির ঘুরে এলাম। আমাদের সব প্রাচীন মন্দির, স্থাপত্য সম্পর্কে নানান লোককথা, প্রবাদ ও লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরটিও তেমন লোকবিশ্বাসের বাইরে নয়। এখানে মহাশক্তির পূজা নাকি বহু প্রাচীন। এখনকার মন্দিরটি পঞ্চকোটের শেখর রাজবংশের একান্নতম রাজা কল্যাণশেখরের পৃষ্ঠপোষকতার নির্মিত হয়। ১২৯০ থেকে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল কল্যাণশেখরের রাজত্বকাল। লোকবিশ্বাস, সন্তানহীনা নারী জাগ্রত দেবী কল্যাণেশ্বরীর কাছে প্রার্থনা করলে তার সন্তানেচ্ছা পূরণ হয়। মায়ের স্থান বা মায়ের থান কথা থেকেই নাকি 'মাইথন' শব্দটার উৎপত্তি - যেখানে বহুখ্যাত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মাইথন জলাধার ও বাঁধ। এবার তবে চলো মাইথন। কল্যাণেশ্বরী্র পালা চুকিয়ে, জলযোগ করে, সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। পাঁচ কিলোমিটার দূরের গন্তব্য মাইথন জলাধার ও বাঁধ।

কৈশোরে অনেকের মত আমারও ডাকটিকিট জমানোর নেশা ছিল। এখও স্মৃতিতে আছে ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটা ডাকটিকিট, যাতে লেখা ছিল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আর সঙ্গে মাইথন বাঁধ প্রকল্পের ছবি। খুঁজলে আজও হয়তো ডাকটিকিটটা আমার সংগ্রহ থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম নদী-বাঁধ প্রকল্প উন্মুক্ত হয় ১৯৫৭-র সেপ্টেম্বর। তার ষাট বছর পরে সেই বিশাল জলাধার ও বাঁধটিকে চাক্ষুষ দেখা আর ষাট বছর আগে মনের ক্যামেরায় ধরে রাখা সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার একটা উত্তেজনা থাকে বৈকি !

প্রথাগত ভ্রমণলেখায় মোটেই দড় নই। আমি খুঁজে দেখতে চাই ইতিহাস আর ইতিহাসের নির্মাণ যারা করেন সেই মানুষগুলোকে। মাইথন আর পাঞ্চেত বাঁধ প্রকল্প যেন দুই যমজ ভাই। পঁয়ষট্টি বর্গকিলোমিটারের মাইথন জলাধার বরাকর নদীকে বেঁধেছে আর পাঞ্চেত বশ করেছে বর্ষায় ভয়ঙ্কর দামোদরকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের এই দুটি নদীবাঁধ প্রকল্প, কিন্তু পরিকল্পনার শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই । তার পেছনেও একটা গল্প আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪২-এ দামোদর উপত্যকায় প্রবল বন্যায় প্রায় দশ সপ্তাহ কলকাতা দেশের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখনকার ইংরাজ সরকার ১৯৪৫এ দামোদর উপত্যকায় তিনটি নদীবাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা রূপায়িত হয় ১৯৫৫তে 'তিলাইয়া' এবং যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৫৯এ 'মাইথন' ও 'পাঞ্চেত' প্রকল্প।

সেইসময় তাঁর দেহও উদ্ধার করা যায় নি। শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে তাঁরই সঙ্গে একই বাঙ্কারে থাকা এক বন্ধু বহুমুখী মাইথন ও পাঞ্চেত প্রকল্প দামোদর উপত্যকার গ্রামীণ জীবনে, অর্থনীতিতে নিশ্চিত সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছে। আবার পাঞ্চেত জলাধারের কাছে গিয়ে হয়তো বা এক করুণ কাহিনিও আমার মত কারও কারও মনে পড়ে যাবে, ভারাক্রান্ত হবে মনটা। ১৯৫৯-এ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন পাঞ্চেত প্রকল্প উদ্বোধন করতে। কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের দুই সাঁওতাল কর্মী বুধনি মেঝান ও রোবন মাঝিকে নেহরুকে অভ্যর্থনা করার জন্য আহ্বান করেন। অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী পনেরো বছরের তরুণী বুধনি নেহরুকে মাল্যদান করে। উদ্বোধনের পর বুধনি নিজ গ্রামে ফিরে গেলে তার সমাজ সিদ্ধান্ত নেয় যে বুধনি নেহরুকে সজ্ঞানে মালা পরিয়েছে সুতরাং নেহরুকে সে বিবাহ করেছে আর যেহেতু নেহরু সাঁওতাল নন, তাই অন্যজাতের পুরুষকে বিবাহ করার দোষে বুধনি সমাজচ্যুত হয়। এমনকি তার পরিবারও বুধনিকে গ্রহণ না করে গ্রাম ছাড়া করে দেয়। চোখের সামনে আঁধার নেমে আসে বুধনির। পরে পাঞ্চেত প্রকল্পের এক কর্মী সুধীর দত্ত আশ্রয় দেন। পরবর্তীতে বুধনির গর্ভজাত কন্যাকেও সাঁওতাল সমাজ গ্রহণ করেনি। ১৯৬২-তে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুধনিকে কর্মচ্যুত করে। তেইশ বছর ধরে লড়াইয়ের পর সাঁওতাল রমণী বুধনি ১৯৮৫-তে তখনকার প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজীব তাঁকে কাজে পুনর্বহাল করেন। ষাট বছর ধরে কুলটা অপবাদ নিয়ে আজও বুধনি বেঁচে আছেন। এখনও পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা বুধনির মনে পড়ে সে দিনের কথা। বলেন, "শীতের সকাল, উত্তুরে হাওয়া বইছে হু হু কইরে। কম্পানি দামোদরের উপর বাঁধ দিছে। তারই কী এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রীটন্ত্রী আইসবেক। মন্ত্রী এইলেন বটে। সঙ্গে বাঁধ দিলেন আমার জীবনে। সমাজ থিকে বাইদ গিলাম ওই বাঁধের কারণে।" (বুধনির উদ্ধৃতিটি নিয়েছি 'ইনাডু ইন্ডিয়া' / বাংলা সংস্করণ থেকে)।

সেইসময় তাঁর দেহও উদ্ধার করা যায় নি। শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে তাঁরই সঙ্গে একই বাঙ্কারে থাকা এক বন্ধু বহুমুখী মাইথন ও পাঞ্চেত প্রকল্প দামোদর উপত্যকার গ্রামীণ জীবনে, অর্থনীতিতে নিশ্চিত সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছে। আবার পাঞ্চেত জলাধারের কাছে গিয়ে হয়তো বা এক করুণ কাহিনিও আমার মত কারও কারও মনে পড়ে যাবে, ভারাক্রান্ত হবে মনটা। ১৯৫৯-এ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এসেছিলেন পাঞ্চেত প্রকল্প উদ্বোধন করতে। কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের দুই সাঁওতাল কর্মী বুধনি মেঝান ও রোবন মাঝিকে নেহরুকে অভ্যর্থনা করার জন্য আহ্বান করেন। অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী পনেরো বছরের তরুণী বুধনি নেহরুকে মাল্যদান করে। উদ্বোধনের পর বুধনি নিজ গ্রামে ফিরে গেলে তার সমাজ সিদ্ধান্ত নেয় যে বুধনি নেহরুকে সজ্ঞানে মালা পরিয়েছে সুতরাং নেহরুকে সে বিবাহ করেছে আর যেহেতু নেহরু সাঁওতাল নন, তাই অন্যজাতের পুরুষকে বিবাহ করার দোষে বুধনি সমাজচ্যুত হয়। এমনকি তার পরিবারও বুধনিকে গ্রহণ না করে গ্রাম ছাড়া করে দেয়। চোখের সামনে আঁধার নেমে আসে বুধনির। পরে পাঞ্চেত প্রকল্পের এক কর্মী সুধীর দত্ত আশ্রয় দেন। পরবর্তীতে বুধনির গর্ভজাত কন্যাকেও সাঁওতাল সমাজ গ্রহণ করেনি। ১৯৬২-তে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ বুধনিকে কর্মচ্যুত করে। তেইশ বছর ধরে লড়াইয়ের পর সাঁওতাল রমণী বুধনি ১৯৮৫-তে তখনকার প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজীব তাঁকে কাজে পুনর্বহাল করেন। ষাট বছর ধরে কুলটা অপবাদ নিয়ে আজও বুধনি বেঁচে আছেন। এখনও পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা বুধনির মনে পড়ে সে দিনের কথা। বলেন, "শীতের সকাল, উত্তুরে হাওয়া বইছে হু হু কইরে। কম্পানি দামোদরের উপর বাঁধ দিছে। তারই কী এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রীটন্ত্রী আইসবেক। মন্ত্রী এইলেন বটে। সঙ্গে বাঁধ দিলেন আমার জীবনে। সমাজ থিকে বাইদ গিলাম ওই বাঁধের কারণে।" (বুধনির উদ্ধৃতিটি নিয়েছি 'ইনাডু ইন্ডিয়া' / বাংলা সংস্করণ থেকে)।

পাঞ্চেত জলাধারের গা বেয়েই যেন মাথা উঁচু করেছে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেত পাহাড়। জলাধার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে ৬৪৬ মিটার উঁচু 'গড় পঞ্চকোট' পাহাড়। ১৮৭২-এ অর্থাভাবে জর্জরিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কয়েক মাসের জন্য পঞ্চকোট রাজার আশ্রয়ে তাদের এস্টেট ম্যানেজারের পদে কাজ করেছিলেন। সেই সময় পঞ্চকোট পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মধুসূদন লিখেছিলেন –

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে

পর্বতকুলের পাখা; কিন্তু হীনগতি

সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে

পঞ্চকোট! রয়েছে যে–লঙ্কায় যেমনি

কুম্ভকর্ণ–রক্ষ, নর, বানরের রণে–শূন্যপ্রাণ,

শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি–

রয়েছ যে পড়ে হেথা অন্য সে কারণে। (পঞ্চকোট গিরি)।

বহু উত্থান-পতনের সাক্ষি হয়ে আজও রয়েছে পঞ্চকোট রাজাদের গড়ের ধ্বংসাবশেষ গড় পঞ্চকোট। কত লোককথা, পঞ্চকোট রাজাদের লোক-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার কত কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। রাঢ় বাংলার ভাদু গানে পূজিত ভাদুমণি নাকি ছিলেন পঞ্চকোট রাজা নীলমণি সিংদেবের তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতী। বিবাহের পূর্বে ভাবী স্বামীর মৃত্যুতে মানসিক আঘাত পেয়ে ভদ্রাবতী আত্মহত্যা করেন। সেই থেকেই ভাদু গানের উদ্ভব, যে গানে কুমারী নারীর প্রেমের কথা, তার বারোমাস্যা ব্যক্ত করে এমনই লোককথা প্রচলিত। ঝুমুর গানেরও উদ্ভব পঞ্চকোট রাজের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ সম্পর্কে কিংবদন্তীটি এই রকম – কোন এক পঞ্চকোট রাজার মহিষী ছিলেন রানী বসুমতী। বসুমতীর নৃত্য-গীত শিক্ষক ছিলেন সুবল নামের এক যুবক। নৃত্যগীত শিক্ষার মধ্য দিয়ে সুবল হয়ে যান রানী বসুমতীর গোপন প্রেমিক। বসুমতী-সুবলের প্রেম ভালোবাসার কথাই প্রকাশিত হয় ঝুমুর গানের মধ্য দিয়ে। কিংবদন্তী ঝুমুরশিল্পী সিন্ধুবালা দেবীও ছিলেন পঞ্চকোট রাজার সভাগায়িকা। এ যাত্রায় জয়চন্ডী পাহাড় থেকে ১২/১৪ কিলোমিটার পথ কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবাড়ি দেখা হয়নি অবশ্য।

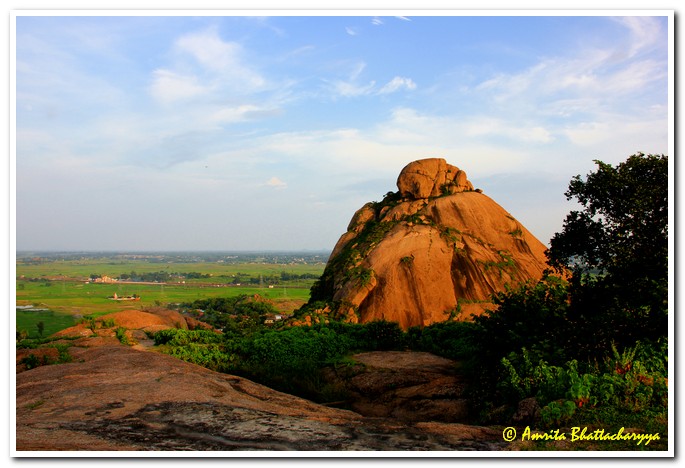

জয়চন্ডী পাহাড় হয়ে ছৌ-গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ছৌ নাচ দেখেই ইতি টেনেছি আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া'য়। রাজস্থানের জয়সলমীর ঘোরার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে ওখানকার অটোচালক বা ছোট ট্যুর অপারেটররা সোনার কেল্লা বললেই সেই হাভেলিটাতে নিয়ে যাবে যেখানে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ। ঠিক তেমনই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘেঁষা জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের মাঠে পা দিলেই যেন গুপী-বাঘার ভোজনদৃশ্য আর উদয়ন পন্ডিতের পাঠশালার দৃশ্যগুলি চোখে সামনে চলে আসে। মনে পড়বে, আরে এখানেই তো গুপী-বাঘার উদয়ন পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১৯৭৮-এ সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশে' ফিল্মবন্দি করেছিলেন এখানেই। পাহাড়ের নিচের গ্রামটির নাম 'নন্দুয়ারা'। জয়চন্ডীর এই পরিচয়টুকু ছাড়াও যারা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে পাশাপাশি তিন পাহাড় জয়চন্ডী, কালি পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকর্ষণীয়। জয়চন্ডীর চূড়ায় আছে চন্ডীমাতার মন্দির ও হনুমান মন্দির। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখন কংক্রিটের সিঁড়িও হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।

জয়চন্ডী পাহাড় হয়ে ছৌ-গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ছৌ নাচ দেখেই ইতি টেনেছি আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া'য়। রাজস্থানের জয়সলমীর ঘোরার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে ওখানকার অটোচালক বা ছোট ট্যুর অপারেটররা সোনার কেল্লা বললেই সেই হাভেলিটাতে নিয়ে যাবে যেখানে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ। ঠিক তেমনই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘেঁষা জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের মাঠে পা দিলেই যেন গুপী-বাঘার ভোজনদৃশ্য আর উদয়ন পন্ডিতের পাঠশালার দৃশ্যগুলি চোখে সামনে চলে আসে। মনে পড়বে, আরে এখানেই তো গুপী-বাঘার উদয়ন পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১৯৭৮-এ সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশে' ফিল্মবন্দি করেছিলেন এখানেই। পাহাড়ের নিচের গ্রামটির নাম 'নন্দুয়ারা'। জয়চন্ডীর এই পরিচয়টুকু ছাড়াও যারা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে পাশাপাশি তিন পাহাড় জয়চন্ডী, কালি পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকর্ষণীয়। জয়চন্ডীর চূড়ায় আছে চন্ডীমাতার মন্দির ও হনুমান মন্দির। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখন কংক্রিটের সিঁড়িও হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।

পাহাড়ের নীচে ছড়ানো ছিটানো বোল্ডার পেরিয়ে প্রশস্ত মাঠ বা জলাশয়ের পাশে নির্জনতাকে সঙ্গী করে দু দন্ড বিশ্রাম নিলে এক অনন্য প্রশান্তি যেন মনটাকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। আমরা সড়কপথে গিয়েছিলাম তাই জয়চন্ডী রেলস্টেশনে পা রাখার সুযোগ হয়নি। শুনেছি আদিবাসী পল্লীর এই নির্জন রেল স্টেশনটি নাকি ভারী মনোরম।

জয়চন্ডী পাহাড় হয়ে ছৌ-গ্রামে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ছৌ নাচ দেখেই ইতি টেনেছি আমার 'গন্তব্য পুরুলিয়া'য়। রাজস্থানের জয়সলমীর ঘোরার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৌলতে ওখানকার অটোচালক বা ছোট ট্যুর অপারেটররা সোনার কেল্লা বললেই সেই হাভেলিটাতে নিয়ে যাবে যেখানে 'সোনার কেল্লা'র শুটিং করেছিলেন সত্যজিৎ। ঠিক তেমনই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার গা ঘেঁষা জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের মাঠে পা দিলেই যেন গুপী-বাঘার ভোজনদৃশ্য আর উদয়ন পন্ডিতের পাঠশালার দৃশ্যগুলি চোখে সামনে চলে আসে। মনে পড়বে, আরে এখানেই তো গুপী-বাঘার উদয়ন পন্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় তাঁর বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে' ফিল্মবন্দি করেছিলেন এখানেই। পাহাড়ের নিচের গ্রামটির নাম 'নন্দুয়ারা'। জয়চন্ডীর এই পরিচয়টুকু ছাড়াও যারা ট্রেকিং করেন তাদের কাছে পাশাপাশি তিন পাহাড় জয়চন্ডী, কালি পাহাড় এবং যুগ ঢাল পাহাড় আকর্ষণীয়। জয়চন্ডীর চূড়ায় আছে চন্ডীমাতার মন্দির ও হনুমান মন্দির। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আছে। এখন কংক্রিটের সিঁড়িও হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় আছে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।

পাহাড়ের নীচে ছড়ানো ছিটানো বোল্ডার পেরিয়ে প্রশস্ত মাঠ বা জলাশয়ের পাশে নির্জনতাকে সঙ্গী করে দু দন্ড বিশ্রাম নিলে এক অনন্য প্রশান্তি যেন মনটাকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। আমরা সড়কপথে গিয়েছিলাম তাই জয়চন্ডী রেলস্টেশনে পা রাখার সুযোগ হয়নি। শুনেছি আদিবাসী পল্লীর এই নির্জন রেল স্টেশনটি নাকি ভারী মনোরম।

এবার ফেরার পালা। জয়চন্ডী থেকে অযোধ্যা পাহাড়ঘেঁষা লহৌরি গ্রামে কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে এলাম বাঘমুন্ডি ব্লকের ছৌ-গ্রাম চড়িদায়। সেখানে মুখোশশিল্পীদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো আর ছৌ শিল্পী ও চড়িদার গ্রামীণ মানুষজনের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ছৌ নাচ দেখার চেয়ে পুরুলিয়া ভ্রমণের ভালো সমাপ্তি আর কী হতে পারে! আমরা লহৌরি গ্রামে পৌঁছেই যোগাযোগ করে রেখেছিলাম। উপযুক্ত সাম্মানিকের বিনিময়ে ছৌ-গ্রামের একটা মাঠে শেষ বিকেলে আয়োজন হল 'অভিমন্যু বধ' পালার। চড়িদা গ্রামের সারি সারি ঘরে শিল্পীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছৌ মুখোশ বানিয়ে চলেছেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁদের সূক্ষ্ম কাজ দেখি। গ্রামের রাস্তার মোড়ে বিশ্ববন্দিত ছৌনাচ শিক্ষক ও শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার মূর্তি ভ্রমণার্থীদের কতটা সম্ভ্রম আদায় করে জানি না। গম্ভীর সিং খ্যাতি পেয়েছিলেন, পদ্মশ্রী সম্মাননাও পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে মুখোশশিল্পীদের দারিদ্র ঘোচে না।

কথা বলছিলাম মুখোশশিল্পী এক যুবকের সঙ্গে। জানালেন একটা মুখোশ বানাতে লেগে যায় পাঁচ থেকে ছয় দিন। মাটিতে মুখোশের আকার দিয়ে তাকে শুকোতে চলে যায় তিনদিন, তারপর তাতে রঙের প্রলেপ দিয়ে আবার শুকোনো। শেষে সেই মাটির মুখোশের ওপর জরি চুমকির সুক্ষ্ম কাজ। মুখোশ বানিয়ে তাঁদের পেট ভরে না। কেউ কেউ অন্য মূর্তি বানানো শিখছেন, কেউবা কলকাতার থিমপুজোয় ডাক পান। ভ্রমণার্থীরা আসেন শিল্পীদের কাজের বাহবা দেন, কেউ কেউ কেনেন দু-একটা, কারো কাছে বা তা অর্থের অপচয় মনে হয়। পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশের নাকি বিশ্বজোড়া নাম। কিন্তু বিপণনের যোগ্য বন্দোবস্ত নেই। কলকাতা বা বড় শহরে পুরুলিয়ার মুখোশের বিপণন কেন্দ্র আছে কি না কেউ কি জানেন? এমনকি পুরুলিয়া সদরেও খুঁজে পেতে দুটি কি তিনটির বেশি নেই। বিপণনের সমস্যা নিয়েও এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছৌ মুখোশ বানিয়ে চলেন। একদল গ্রামীণ মানুষ বাংলার লোকসংস্কৃতির অনন্য রূপ ছৌ নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও।

~ মানভূমের আরও ছবি ~

![]()

প্রবীণ সাহিত্যকর্মী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ও সমাজভাবনার নানান বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প ও নাটক লেখেন। রেলওয়েতে চাকরির সুবাদে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন ছত্তিশগড়ে। এখন উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। 'অন্যনিষাদ' ও 'গল্পগুচ্ছ' নামে দুটি ওয়েব পত্রিকা সম্পাদনা করেন। "আমাদের ছুটি" পত্রিকাতেই তাঁর ভ্রমণ লেখার হাতেখড়ি।

![]()

|

||