|

|

|

|

|

অথঃ ভুবনেশ্বরকথা

তপন পাল

-১-

এ বারের যাওয়াটা অন্যরকমের। বাবুমশাইরা জানেন, প্রলোভন অতি বিষম বস্তু; অর্জুন মহাকাব্যের উদাত্ত নায়ক, যুদ্ধবীরের চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় সংযমীরূপে। তাঁর বীর্যশুল্কা দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতাকে একক প্রেম ভাগ করে দেওয়ার দায়বদ্ধতার মধ্যেও অর্জুনের জন্য আকুল, মনযোগকাতরা; নচেৎ মহাপ্রস্থানিক পর্বে ঈর্ষাদীর্ণ অসূয়াক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে বলতে শুনতাম না, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাত ছিল - 'পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষণে ধনঞ্জয়ে'। সেই অর্জুনও কিনা অন্যপূর্বা উলূপীর মোহে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্যের পণ ভেঙেছিলেন; তারপর চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা। বিবাহকালে দ্রৌপদীর শর্ত ছিল তিনি সপত্নী নিয়ে ঘর করবেন না। অপরাপর পাণ্ডবপত্নীরা, যথা যুধিষ্ঠিরভার্যা শৈব্যদেবিকা, ভীমজায়া হিড়িম্বা ও কাশীরাজকন্যা বলন্ধরা, নকুল সহধর্মিণী চেদিরাজকন্যা করেণুমতী, সহদেববধূ মদ্ররাজকন্যা বিজয়া - এরা সবাই সন্তানসহ পিতৃগৃহেই থাকতেন। তবু অর্জুন রাখালিনীবেশা সুভদ্রাকে দ্রৌপদীর কাছে পাঠিয়েছিলেন 'আমি তোমার দাসী' বলতে। দ্রৌপদীর অভিমান কোথায় গেল! তিনি গলে জল। আর আমি তো 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' একদা এক প্রকাশক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি পুরী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর ধর্মভীরু ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের জন্য ইংরাজিতে একটি ট্রাভেল গাইড প্রকাশের কথা ভাবছেন। ব্যস, আমি লাফিয়ে উঠলাম, মনে মনে দেখে ফেললাম ঝাঁ চকচকে এক পুস্তক, তার পাতায় পাতায় ছবি; ব্যাকপেজে ISBN বারকোড, আর হ্যাঁ, লেখকের ছবি। আমাকে দেখতে ভাল নয় জানি, কিন্তু তাই বলে বইয়ের ব্যাকপেজে লেখকের ছবি থাকবে না তা হয় নাকি! বিপর্যয়ের সেই সূত্রপাত। দেড় বছরকাল দৌড়াদৌড়ি মারামারি মল্লযুদ্ধের পর পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রকাশক মহোদয়কে তা বলতেই তিনি মহাখুশি; ফস করে সত্তর হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। যতই বলি বই প্রকাশ তো আপনার ব্যবসা, আমার তো নয় – তিনি বলেন দূর মশাই এত ইনভেস্টমেন্ট। আমার পিতামহের ব্যবসায় দুর্যোগের পর তিন প্রজন্ম ধরে আমরা মসীজীবী, এখন ব্যবসা করতে গিয়ে আবার ডুবি আর কি! সত্তরের দশকে ছাত্রাবস্থায় যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থরা দাড়ি কামানোর অথবা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে লিটল ম্যাগ প্রকাশে মগ্ন, আমি তখন মগ্ন ছিলাম কালিকার চপে, কফি হাউসের কবিরাজিতে, প্যারামাউন্টের ডাবের শরবতে, পুঁটিরামের লুচিতে…… এখন আমি ঘরের টাকা দিয়ে বই প্রকাশ করতে গেলে তারা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? বার্ষিক পুনর্মিলনের মুখ্য এজেন্ডাই হবে এইটা।

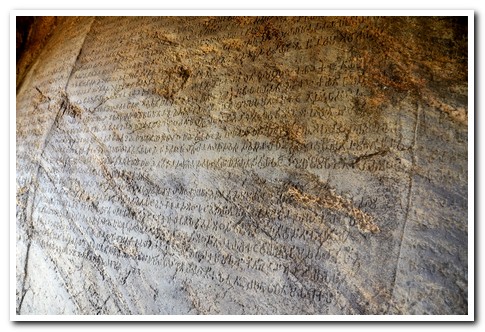

তা যাকগে! না-ই বা হল বই প্রকাশ! কত লোকেরই তো জীবনে কত কিছু হয় না। কিন্তু জ্বালা ছাড়েনা। অনেক গল্পই স্ববিরোধী মনে হয়। তার প্রথমতম ও প্রধানতম সম্রাট অশোক। খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ সালে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। দয়া নদীর নিকটবর্তী ধৌলি পাহাড়ের কাছে মৌর্য ও কলিঙ্গ বাহিনীর মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কলিঙ্গ বাহিনীর ১,৫০,০০০ সেনা ও মৌর্য বাহিনীর ১০,০০০ সেনা নিহত হন। যুদ্ধের বীভৎসতা সম্রাট অশোককে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে এবং তিনি যুদ্ধের পথত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে অহিংসার পথে সাম্রাজ্য পরিচালনের নীতি গ্রহণ করেন। এইরকমটিই শুনে আসছি আমরা শিশুকাল থেকে। কিন্তু তথ্য তো তা বলছে না। কলিঙ্গ যুদ্ধের অনেক আগেই সম্রাট অশোক, মূলত রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে মানুষটি সিংহাসনের জন্য তার নিরানব্বইজন সৎভ্রাতাকে হত্যা করতে পারেন, নিজের ভ্রাতা ত্ত্বিষ্ণকে হত্যার কলকাঠি নাড়তে পারেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অনাত্মীয়ের রক্তপাত দেখে কেঁদে ককিয়ে মরে যাবেন, এমনটি ভাবা দুষ্কর। সম্রাটের তথাকথিত অনুতাপের অভিজ্ঞানগুলি সবই তাঁর নিজের শিলাস্তম্ভখচিত, এবং সেগুলি ওড়িশা থেকে বহু বহু দূরে, যথা উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের শাহবাজগাড়িতে, উৎকীর্ণ। ওড়িশায় স্থাপিত তাঁর কোনও শিলাস্তম্ভে অনুতাপের লেশমাত্র নেই। সম্রাট অশোকের ধৌলির শিলালিপিটি পাহাড়ের নীচে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত অনুবাদে অনুতাপের চিহ্নমাত্র নেই। উল্টে সম্ভাব্য বিদ্রোহঘোষণাকারীদের প্রতি হুমকিতে ভরপুর। সত্যিই যদি সম্রাট অশোক অনুতাপদগ্ধ হতেন, মোটা বুদ্ধিতে বলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করতেন, করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হতেন ওড়িশার মানুষের কাছে। তা তিনি করেননি; যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিও দেননি। তাই অশোকের অনুতাপ কেমন যেন সাজানো, চিৎকৃত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের বিভ্রান্ত করার জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা বলেই মনে হয়।

বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকবন্দনা আমাদের অতি নির্লজ্জভাবে জানায় কীভাবে অশোক ১৮০০০ আজীবককে শমনসদনে পাঠিয়েছিলেন, কিভাবে বুদ্ধ এক তীর্থঙ্করকে মাথা নীচু করে সম্মান জানাচ্ছেন এরকম একটি ছবি আঁকার জন্য এক জৈনকে তার পরিবারের সকল সদস্যসহ পুড়িয়ে মেরেছিলেন, কিভাবে তিনি প্রতি জৈন ছিন্নশিরের জন্য এক স্বর্ণমুদ্রা ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে ইতিহাসে ভারতে তিনি কোনদিনই মহান রাজার স্বীকৃতি পাননি, তাঁর স্বীকৃতি এসেছে দূরদূরান্তের দেশের বৌদ্ধগ্রন্থগুলি থেকে, যে দেশগুলি কদাচ তাঁর শাসনের ভুক্তভোগী নয়। ইতিহাস কোনদিনই তাঁকে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সাধুবাদ জানায়নি। তাঁর জীবৎকালেই সাম্রাজ্যের ভাঙনের শুরু, খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ সালে, তাঁর মাত্র তিন প্রজন্ম পরেই, যখনও ওড়িশার যৌথ স্মৃতিতে তাঁর অত্যাচার জাগরূক, মহামেঘবাহন বংশের কলিঙ্গরাজ খরভেলা মগধ আক্রমণ করে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করান। অশোকবন্দনাই মৃদুস্বরে আমাদের জানাচ্ছে যে বৃহদ্রথের হত্যা ও তৎপরবর্তী শুঙ্গবংশের উত্থানে হিন্দুরা সুযোগ ও ক্ষমতা পেয়ে কিভাবে বৌদ্ধদের উপরে জমে থাকা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খরভেলা তাঁর বিজয়কাহিনী প্রস্তরে উৎকীর্ণ করান। ১৯৭২ সালে কলিঙ্গ-নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘ ও জাপান বুদ্ধ সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে ভুবনেশ্বরের আট কিলোমিটার দূরে গড়ে ওঠে শান্তিস্তূপ তথা পিস প্যাগোডা। আমার বহুদিনের শখ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় দাঁড়িয়ে ধৌলির শান্তিস্তূপ দেখব, নিজেকে ভাবব বিজয়ী কলিঙ্গরাজ খরভেলা। ভারি মজা হবে। আগে কয়েকবার গিয়ে বৃষ্টি বা কুয়াশায় শখটি পূরিত হয়নি। তাই এবারে গ্রীষ্মে যাওয়া।

বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকবন্দনা আমাদের অতি নির্লজ্জভাবে জানায় কীভাবে অশোক ১৮০০০ আজীবককে শমনসদনে পাঠিয়েছিলেন, কিভাবে বুদ্ধ এক তীর্থঙ্করকে মাথা নীচু করে সম্মান জানাচ্ছেন এরকম একটি ছবি আঁকার জন্য এক জৈনকে তার পরিবারের সকল সদস্যসহ পুড়িয়ে মেরেছিলেন, কিভাবে তিনি প্রতি জৈন ছিন্নশিরের জন্য এক স্বর্ণমুদ্রা ইনাম ঘোষণা করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে ইতিহাসে ভারতে তিনি কোনদিনই মহান রাজার স্বীকৃতি পাননি, তাঁর স্বীকৃতি এসেছে দূরদূরান্তের দেশের বৌদ্ধগ্রন্থগুলি থেকে, যে দেশগুলি কদাচ তাঁর শাসনের ভুক্তভোগী নয়। ইতিহাস কোনদিনই তাঁকে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সাধুবাদ জানায়নি। তাঁর জীবৎকালেই সাম্রাজ্যের ভাঙনের শুরু, খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ সালে, তাঁর মাত্র তিন প্রজন্ম পরেই, যখনও ওড়িশার যৌথ স্মৃতিতে তাঁর অত্যাচার জাগরূক, মহামেঘবাহন বংশের কলিঙ্গরাজ খরভেলা মগধ আক্রমণ করে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করান। অশোকবন্দনাই মৃদুস্বরে আমাদের জানাচ্ছে যে বৃহদ্রথের হত্যা ও তৎপরবর্তী শুঙ্গবংশের উত্থানে হিন্দুরা সুযোগ ও ক্ষমতা পেয়ে কিভাবে বৌদ্ধদের উপরে জমে থাকা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খরভেলা তাঁর বিজয়কাহিনী প্রস্তরে উৎকীর্ণ করান। ১৯৭২ সালে কলিঙ্গ-নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘ ও জাপান বুদ্ধ সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে ভুবনেশ্বরের আট কিলোমিটার দূরে গড়ে ওঠে শান্তিস্তূপ তথা পিস প্যাগোডা। আমার বহুদিনের শখ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় দাঁড়িয়ে ধৌলির শান্তিস্তূপ দেখব, নিজেকে ভাবব বিজয়ী কলিঙ্গরাজ খরভেলা। ভারি মজা হবে। আগে কয়েকবার গিয়ে বৃষ্টি বা কুয়াশায় শখটি পূরিত হয়নি। তাই এবারে গ্রীষ্মে যাওয়া।

-২-

ভুবনেশ্বরেই যখন যাব, তাহলে আর রেলগাড়িতে উঠি কেন? সাতই এপ্রিল শনিবার ভোর ভোর শুকতারাকে সাক্ষী রেখে বেরিয়ে পড়া গেল। কলকাতা বিমানবন্দর সাড়ে পাঁচটায়। অত ভোরেও চারিদিকে কত লোকজন, এবং তাঁদের কারোরই চোখেমুখে ঘুমের ছাপ নেই। বিমানপরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত লোকজনেদের এই গুণটি আমাকে ভারি আকৃষ্ট করে। নির্বাচন বা বন্যার সময় আমাকেও চাকরির দায়ে রাত জাগতে হয়, কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে থাকে, জামা প্যান্টের ওপরে উঠে যায়, চুল কাকের বাসা। এরা কিন্তু এই সকালেও টিপটপ ছিমছাম। একবার দিল্লি থেকে রাত দুটোর উড়ানে কলকাতায় আসছিলাম। উঠেই ঘুম, রাতদুপুরে বিমানবালা ডেকে তুলে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি। যতই বলি আমি এত রাতে কিছু খাব না, বদহজম হবে, তিনি জোরাজুরি করতে থাকেন। মাঝরাতে তাঁর অধ্যবসায় আমাকে আশ্চর্য করেছিল।

সাতটা কুড়ির ইন্ডিগো, উড়ান সংখ্যা ৬ই ৩৭৫, বিমানপোত এয়ারবাস এ ৩২০ গোত্রের, নিবন্ধন VT IDH, মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের পুরনো। এখন পুরী যাওয়ার জন্য এই উড়ানটিই আমার পছন্দের। বারো ঘণ্টার বেশি রেলগাড়িযাত্রা শেষ কবে করেছি মনে পড়েনা। বিমানযাত্রার প্রধান সুবিধা শান্তি। রেলগাড়ির মত কেউ কানের গোড়ায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফোনে কথা বলবে না, কোন সঙ্গীতপ্রেমী নির্বোধ হেডফোন ছাড়া ফোনে গান শুনবে না, সর্বোপরি বাঙালি ভ্রমণার্থীদের মস্ত বড় দল তাদের পারিবারিক গল্প কাহিনি, যথা কবিতাদির ননদের মামাশ্বশুরের ছেলের ইন্টুমিন্টুর উপাখ্যান, শুনতে বাধ্য করবে না। আমাদের ভুবনেশ্বরে নামিয়ে বিমানটি উড়ে যাবেন বোম্বাই, সেখান থেকে কোয়েম্বাটুর। তারপর এই পথেই কলকাতায় ফিরে রাতে দিল্লি গিয়ে তাঁর বিশ্রাম। আমি ও মেঘবালিকা শ্রীমতী পাল সামনের সারিতে। দক্ষিণ দিয়ে উঠে সোজা সাগরদ্বীপ, তারপর কিঞ্চিৎ ডাইনে ঘুরে সমুদ্দুর। আমি বাইরে তাকিয়ে শ্রীমতী পালকে বললাম 'আমরা এখন সমুদ্রের ওপরে।' তিনি মুখঝামটা দিয়ে বললেন 'চুপ কর তো; তুমি যে গাঁজা খাও সবাই জানে।' ইহা সর্বৈব মিথ্যা, ছাত্রাবস্থার পর থেকে আমি কদাচ গাঁজা খাইনি। পিতৃবন্ধুকন্যা বিবাহের অসুবিধা এইই; সেই সুদুর শৈশবে আপনি কী কী অপকর্ম করিয়াছিলেন, কী কী হাস্যকর কথা বলিয়াছিলেন, আপনার সকল অবিমৃষ্যকারিতা বাক্যবাহিত হয়ে শাখায় পত্রে পল্লবিত হতে হতে সহধর্মিণীর কর্ণকুহরগোচর হয়। বুঝলাম ২৩,০০০ ফুট ওপরে তিনি কিঞ্চিৎ উদ্বেগে আছেন। ভুবনেশ্বর সাতটা পঞ্চাশে; শেষের পনের মিনিট যাত্রা সমুদ্র, জলধারা আর মহানদী দেখতে দেখতে।

গন্তব্য একই থাকে, মানুষের পথটাই শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। নানক, কবি্ শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ সড়ক ছেড়ে পুরী যেতে মানুষ রেলগাড়ি চড়া ধরল ১৮৯৭তে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও দেখেছি পুরী থেকে পারিবারিক পাণ্ডার সহকারী আমাদের বাড়িতে আসতেন; তাঁকে বলা হত সেথো, সাথীর অপভ্রংশ। মাসখানেক থেকে তিনি বাড়ির প্রৌঢ়া মহিলাকুলকে বাউড়িয়া থেকে পুরী প্যাসেঞ্জারে চাপিয়ে পুরী নিয়ে যেতেন, মাসখানেক রেখে আবার পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতেন। আমার প্রথম পুরীযাত্রা অধুনালুপ্ত হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা একপ্রেসে, ১৯৬৯-এ; খুরদা রোডে গাড়ি বদলিয়ে। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরক্ষণ করে রেলগাড়ি চাপতে শিখলাম; সে এক অভিজাত পাওনা। তখন রাতভর রেলগাড়ি চাপতে হলে নিতে হত চাদর, ফুঁ দেওয়া বালিশ, আর মগ। ভারতীয় রেলে জনগনেশভক্ষ্য বাতানূকুল ত্রিশয্যার কামরা চালু হয় ১৯৯২–১৯৯৩ নাগাদ; প্রথমে রাজধানী এক্সপ্রেসে, তারপর অন্যান্য রেলগাড়িতেও। লটবহর বওয়া থেকে মুক্তি পেতেই বাতানূকুল ত্রিধাপের কামরায় চড়া শুরু সেই সময় থেকে। বেশ চলছিল, কিন্তু সেই সুখ কপালে সইল না। ২০০৮-এ লালু মহারাজ সাইড-মিডল বার্থ চালু করেন, এবং ১৮–৬০ বয়ঃসীমার পুরুষ হওয়ার সৌজন্যে আমার কপালে সর্বদাই সাইড-মিডল বার্থ পড়তে থাকে। বাধ্য হয়েই ২০০৮ থেকে বাতানুকুল দ্বিধাপের কামরায় চড়া শুরু। কিন্তু জীবনে সুখ নেই, জানেন তো, বিশেষত আমার মত লোকের কপালে, যার জীবনটাই কচুবনসদৃশ। ভারতীয় রেলে এমত কামরা এত কম যে জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। তাই এখন কোথাও যেতে হলে প্রথমেই বিমান খুঁজি।

উড়োজাহাজ থেকে কোন শহরে নেমে কিছুক্ষণ আমি এক সংশয়ে, দোলাচলে ভুগি; সত্যিই এটা ওই শহর তো! সব শহরেই ঢোকার মুখে কিছু ল্যান্ডমার্ক থাকে। গঙ্গা পেরিয়ে বারাণসী ঢুকতে হয়, কংসাবতী পেরিয়ে মেদিনীপুর, পাগলা পেরিয়ে মালদা, চালতিয়া বিল পেরিয়ে বহরমপুর; তেমনি মহানদী পেরিয়ে ভুবনেশ্বর। উড়োজাহাজে গেলে এই ল্যান্ডমার্ক পেরোবার অনুভূতিটি থাকে না বলে সংশয় রয়েই যায়। দেখছি বটে চারদিকে বড় বড় করে লেখা ভুবনেশ্বর। সত্তরের দশকের শেষদিকে এলিটে Brass Target বলে সোফিয়া লোরেনের একটি সিনেমা দেখেছিলাম। তাতে দেখেছিলাম জার্মান রাইখসব্যাঙ্কের সঞ্চিত সোনা নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টগামী একটি রেলগাড়িকে কিভাবে একই পথে ঘোরানো হয়েছিল মধ্যবর্তী স্টেশনসমূহের নামের বোর্ডে অন্য স্টেশনের নাম লিখে। এখানেও তো কেউ তেমনটি করতে পারে। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বিজু পটনায়েকের বাড়িটি দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। যাক বাবা! ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি। এবারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ভুবনেশ্বর রেলস্টেশনের অতি কাছে, হোটেল রেলভিউতে। তার সমুখ দিয়ে অবিরত রেলগাড়ির আনাগোনা; উচ্চ অশ্বশক্তির হ্রেষাধ্বনি।

আধুনিক ভুবনেশ্বরের স্থাপনা ১৯৪৮-এ, শহরটির স্থপতি Otto Königsberger; কিন্তু মন্দির শহরটি অতিপুরাতন, মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মন্দিররাজি শহরের পথে পথে ছড়ানো। পুরী কোণার্ক ভুবনেশ্বরের সোনালি ত্রিভুজ পূর্ব ভারতের সবচেয়ে কাঙ্খিত ভ্রমণ গন্তব্য। কটক থেকে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হয় ১৯৪৯-এ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বরের কাছেই শিশুপালগড়ে, তখন থেকেই মন্দিরসমূহের গড়ে ওঠা শুরু। পঞ্চদশ শতকে মোগল আর অষ্টাদশ শতকে মারাঠাদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ, তারপর সাতচল্লিশ পেরিয়ে আমরা সবাই রাজা।

স্নান আহার সেরে গাড়ি নিয়ে বেরোনো গেল। বিমানবন্দর থেকে প্রিপেডে যে গাড়িটি নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিলাম, তাকেই বলে দিয়েছিলাম আড়াইটায় আসতে। সারথিটি অতীব ভদ্র, বিমানবন্দর পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে নাগরিক পরিশীলন অর্জন করেছেন – গাড়িতে গান চালান না, গুটখা খান না, খেয়ে দরজা খুলে পিচ করে থুতু ফেলেন না। গাড়িটিও হৃষ্টপুষ্ট, পিছনের আসনের জন্য বাতানূকুল ব্যবস্থা আছে, আছে এয়ারব্যাগও। প্রথম গন্তব্য শিব এবং বিষ্ণুর মিলিত রূপ হরিহরের নামে উৎসর্গীকৃত একাদশ শতকে নির্মিত লিঙ্গরাজ মন্দির। কলিঙ্গ স্থাপত্যের ৫৫ মিটার উঁচু মন্দির; মস্ত চত্বর, অনেক মন্দির; ঘুরতে ভালোই লাগে। এই মন্দিরে আগে বহুবার এসেছি, এবং ভিড় ও পাণ্ডাদের দ্বারা নিপীড়িত নির্যাতিত হয়েছি। কিন্তু এই দ্বিপ্রাহরিক অলসতায় কেউ কোত্থাও নেই; পাণ্ডারাও তাঁদের 'কিলার ইনস্টিংট' হারিয়েছেন। প্রায় জনহীন মন্দিরচত্বরে আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম, যেন মন্দিরটা আমাদেরই পারিবারিক সম্পত্তি। মন্দিরের লেআউটটি পুরী মন্দিরের অনুরূপ, শুধু শ্রীজগন্নাথের ধ্বজা হলুদের ওপর লাল, আর এনার সাদার ওপর লাল।

স্নান আহার সেরে গাড়ি নিয়ে বেরোনো গেল। বিমানবন্দর থেকে প্রিপেডে যে গাড়িটি নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিলাম, তাকেই বলে দিয়েছিলাম আড়াইটায় আসতে। সারথিটি অতীব ভদ্র, বিমানবন্দর পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে নাগরিক পরিশীলন অর্জন করেছেন – গাড়িতে গান চালান না, গুটখা খান না, খেয়ে দরজা খুলে পিচ করে থুতু ফেলেন না। গাড়িটিও হৃষ্টপুষ্ট, পিছনের আসনের জন্য বাতানূকুল ব্যবস্থা আছে, আছে এয়ারব্যাগও। প্রথম গন্তব্য শিব এবং বিষ্ণুর মিলিত রূপ হরিহরের নামে উৎসর্গীকৃত একাদশ শতকে নির্মিত লিঙ্গরাজ মন্দির। কলিঙ্গ স্থাপত্যের ৫৫ মিটার উঁচু মন্দির; মস্ত চত্বর, অনেক মন্দির; ঘুরতে ভালোই লাগে। এই মন্দিরে আগে বহুবার এসেছি, এবং ভিড় ও পাণ্ডাদের দ্বারা নিপীড়িত নির্যাতিত হয়েছি। কিন্তু এই দ্বিপ্রাহরিক অলসতায় কেউ কোত্থাও নেই; পাণ্ডারাও তাঁদের 'কিলার ইনস্টিংট' হারিয়েছেন। প্রায় জনহীন মন্দিরচত্বরে আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম, যেন মন্দিরটা আমাদেরই পারিবারিক সম্পত্তি। মন্দিরের লেআউটটি পুরী মন্দিরের অনুরূপ, শুধু শ্রীজগন্নাথের ধ্বজা হলুদের ওপর লাল, আর এনার সাদার ওপর লাল।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্বে নবম শতকের শেষভাগে নির্মিত ব্রহ্মেশ্বর মন্দির। তারপর হালকা লাল ও হলুদ বালুপাথরের রাজারাণী মন্দির। পঞ্চরত্ন শৈলীতে দুটি স্তম্ভের সাথে একটি উত্থাপিত প্ল্যাটফর্মে নির্মিত এই মন্দির কোন নির্দিষ্ট দেব বা দেবীর নয়, প্রেমের। হালকা লাল পাথর রাজাবাবু, হলুদ বালুপাথর রানিমা; দুজনে আসঙ্গে মিলেমিশে আছেন সর্বত্র। মন্দিরটি সযত্নরক্ষিত, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সাজানো বাগান, তারই ফাঁকে ফাঁকে যুগল বিহার। পোড়া আঁখি সেদিকেই যেতে চায় বারেবার। শিবঠাকুরের শহরে বিষ্ণু থাকেন অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে, ত্রয়োদশ শতকের বলরাম সাতমূখী সাপের ফণার ছায়ায়, সুভদ্রা দুই হাতে রত্নপাত্র ও পদ্ম নিয়ে বাম পা আরেকটি রত্নপাত্রের ওপর রেখে, আর কৃষ্ণ চার হাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র নিয়ে রণং দেহি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্বে নবম শতকের শেষভাগে নির্মিত ব্রহ্মেশ্বর মন্দির। তারপর হালকা লাল ও হলুদ বালুপাথরের রাজারাণী মন্দির। পঞ্চরত্ন শৈলীতে দুটি স্তম্ভের সাথে একটি উত্থাপিত প্ল্যাটফর্মে নির্মিত এই মন্দির কোন নির্দিষ্ট দেব বা দেবীর নয়, প্রেমের। হালকা লাল পাথর রাজাবাবু, হলুদ বালুপাথর রানিমা; দুজনে আসঙ্গে মিলেমিশে আছেন সর্বত্র। মন্দিরটি সযত্নরক্ষিত, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সাজানো বাগান, তারই ফাঁকে ফাঁকে যুগল বিহার। পোড়া আঁখি সেদিকেই যেতে চায় বারেবার। শিবঠাকুরের শহরে বিষ্ণু থাকেন অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে, ত্রয়োদশ শতকের বলরাম সাতমূখী সাপের ফণার ছায়ায়, সুভদ্রা দুই হাতে রত্নপাত্র ও পদ্ম নিয়ে বাম পা আরেকটি রত্নপাত্রের ওপর রেখে, আর কৃষ্ণ চার হাতে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র নিয়ে রণং দেহি।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রক্ষিত পরশুরামেশ্বর মন্দির সপ্তম ও অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে সংরক্ষিত। দরজার উপর আটটি গ্রহ থাকায় বিশেষজ্ঞরা এর নির্মাণকাল সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বলে মনে করেন কেননা পরবর্তীকালের মন্দিরগুলোতে নয়টি গ্রহের ছবি দেখা যায়। ৪০.২৫ ফুট উঁচু 'বিমান' আর চাতাল নিয়ে এটি পশ্চিমমুখী রেখদেউল ধাঁচের শিবমন্দির, কিন্তু শাক্ত আইকন, যথা সপ্তমাতৃকা (চামুণ্ডা, বরাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, শিবানী এবং ব্রাহ্মী), ষড়ভুজা মহিষমর্দিনী এখানে সগৌরবে রয়েছেন। সঙ্গে আট হাতবিশিষ্ট অর্ধনারীশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য, যম, ময়ূরসহ কার্তিকেয়, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, শিব কর্তৃক রাবণ এর দর্পচূর্ণ, শিবের নটরাজ এবং তাণ্ডবমূর্তি প্রভৃতি। পার্শ্বদেবতা পূর্বে কার্তিকেয়, দক্ষিণে গণেশ। ১৯০৩ সালে ছাদ ও ভিতরের কিছু অংশ সামান্য পরিবর্তন করে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়, তবে এর টিঁকে থাকা বেশিরভাগ অংশই মূল প্রাচীন নির্মাণ। উড়িষ্যার মন্দিরগুলোয় দুটি অংশ থাকে - বিমান এবং জগমোহন। পরশুরামেশ্বর মন্দিরই প্রথম মন্দির যার এই দুটি অংশ রয়েছে; জগমোহনটি সমতল ছাদের। এর আগের মন্দিরগুলোতে জগমোহন অংশটি ছিল না এবং পরবর্তী সময়ের মন্দিরগুলোতে 'নাটমণ্ডপ' এবং 'ভোগমণ্ডপ' নামে দুটি অতিরিক্ত অংশ যুক্ত হতে দেখা যায়। মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, রাজারানি এবং কোনারকের সূর্যমন্দিরের মত উল্লম্ব স্থাপনার প্রাধান্যযুক্ত 'নাগারা' স্থাপত্যে নির্মিত।

পাশেই সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, কেদারগৌরী, ও মুক্তেশ্বর মন্দির। স্বাধীনতার ঈশ্বর; ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর মুক্তা রেখদেউল পিঢ় জগমোহন ধাঁচের মুক্তেশ্বর মন্দির, সাড়ে দশ মিটার উঁচু, সমুখে মঙ্গলতোরণ যা অত্র অঞ্চলের অন্য কোনও মন্দিরে নেই।

এই মন্দিরগুলি ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির। এ ছাড়াও শয়ে শয়ে মন্দির ছড়ানো ভুবনেশ্বরের পথে পথে। শহর ছাড়িয়ে গাছের ছায়ায় চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। এই মন্দির নিয়ে দময়ন্তীদি এই পত্রিকায় প্রামাণ্য লিখেছেন; আমি আর পুনরুক্তি করব না। কাছেই বালাকাতি, এই গ্রামের শিল্পীরা এখনও সাবেকি পদ্ধতিতে কাঁসার বাসন তৈরি করেন। আমার পুত্রের বিবাহের কিছু আনুষ্ঠানিক বাসন এখান থেকে কেনা হয়েছিল। এ যাত্রায় আমাদের গন্তব্য ভুবনেশ্বরের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলে খ্যাত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোকর্ণেশ্বর শিবমন্দির। এটি শিশুপালগড়ে; অখ্যাত। সারথি তো চেনেন না, স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেও কোন লাভ হল না। কিন্তু গুগুলমামা দেখলাম সব জানেন। তাঁর নির্দেশিত পথে, পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পুকুরের পাশ দিয়ে কিছুটা গিয়ে, কিছুটা হেঁটে, সেখানে পৌঁছানো গেল। নিরিবিলি মন্দির – তবে দেখা গেল শিবঠাকুরের চেয়ে তাঁর ষাঁড়ের মাহাত্ম্য এখানে বেশি। তাঁর কর্ণ দুটি অতিশয় বৃহৎ - এবং বালিকাদল তাঁর কানে কানে মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপনে ব্যস্ত। একবার তাঁর কানে মনোবাঞ্ছা তুলতে পারলেই হল, তার প্রভু সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেনই। তাই তিনি গোকর্ণেশ্বর।

এই মন্দিরগুলি ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির। এ ছাড়াও শয়ে শয়ে মন্দির ছড়ানো ভুবনেশ্বরের পথে পথে। শহর ছাড়িয়ে গাছের ছায়ায় চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। এই মন্দির নিয়ে দময়ন্তীদি এই পত্রিকায় প্রামাণ্য লিখেছেন; আমি আর পুনরুক্তি করব না। কাছেই বালাকাতি, এই গ্রামের শিল্পীরা এখনও সাবেকি পদ্ধতিতে কাঁসার বাসন তৈরি করেন। আমার পুত্রের বিবাহের কিছু আনুষ্ঠানিক বাসন এখান থেকে কেনা হয়েছিল। এ যাত্রায় আমাদের গন্তব্য ভুবনেশ্বরের সর্বপ্রাচীন মন্দির বলে খ্যাত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গোকর্ণেশ্বর শিবমন্দির। এটি শিশুপালগড়ে; অখ্যাত। সারথি তো চেনেন না, স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেও কোন লাভ হল না। কিন্তু গুগুলমামা দেখলাম সব জানেন। তাঁর নির্দেশিত পথে, পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পুকুরের পাশ দিয়ে কিছুটা গিয়ে, কিছুটা হেঁটে, সেখানে পৌঁছানো গেল। নিরিবিলি মন্দির – তবে দেখা গেল শিবঠাকুরের চেয়ে তাঁর ষাঁড়ের মাহাত্ম্য এখানে বেশি। তাঁর কর্ণ দুটি অতিশয় বৃহৎ - এবং বালিকাদল তাঁর কানে কানে মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপনে ব্যস্ত। একবার তাঁর কানে মনোবাঞ্ছা তুলতে পারলেই হল, তার প্রভু সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেনই। তাই তিনি গোকর্ণেশ্বর।

সেখান থেকে শিশুপালগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এখানেও গুগুলমামার হাত ধরে পৌঁছান গেল। কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই, কোন বোর্ড নেই, নেহাত পাথরে তৈরি বলেই এত ঔদাসীন্য সহ্য করেও অদ্যাবধি টিঁকে আছে। ধাপকাটা সিঁড়ি; টেনেটুনে ওঠা হল। শেষ বিকালে সেখানে দাঁড়িয়ে অকারণ বিষাদে মন ভরে গেল – দুঃখবিলাস ঘাড়ে চেপে বসল। শ্রীমতী পাল উঠলেন না। তিনি সারথির সঙ্গে গল্প জুড়লেন। সারথিটি চাকদহের ছেলে, জীবিকান্বেষণে ভুবনেশ্বরে ষোল বছর। জন্মসূত্রে জানা, এখন জেনা হয়েছেন; ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সবই ওই নামে। শুনে আশ্চর্য লাগল; চিরকাল জেনে এসেছি জীবিকান্বেষণে অন্য রাজ্যের লোকেরা কলকাতায় আসেন – এনার দেখি উল্টো! তিনি জানালেন কলকাতায় গাড়ি চালাতেন, তবে বাড়িভাড়া দিয়ে পোষাচ্ছিল না। এখন বিমানবন্দরের পার্কিং-এ গাড়ি লাগিয়ে গাড়িতেই রাত্রিবাস; ভোজনং যত্র তত্র – তবে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন।

সেখান থেকে শিশুপালগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এখানেও গুগুলমামার হাত ধরে পৌঁছান গেল। কোন রক্ষণাবেক্ষণ নেই, কোন বোর্ড নেই, নেহাত পাথরে তৈরি বলেই এত ঔদাসীন্য সহ্য করেও অদ্যাবধি টিঁকে আছে। ধাপকাটা সিঁড়ি; টেনেটুনে ওঠা হল। শেষ বিকালে সেখানে দাঁড়িয়ে অকারণ বিষাদে মন ভরে গেল – দুঃখবিলাস ঘাড়ে চেপে বসল। শ্রীমতী পাল উঠলেন না। তিনি সারথির সঙ্গে গল্প জুড়লেন। সারথিটি চাকদহের ছেলে, জীবিকান্বেষণে ভুবনেশ্বরে ষোল বছর। জন্মসূত্রে জানা, এখন জেনা হয়েছেন; ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সবই ওই নামে। শুনে আশ্চর্য লাগল; চিরকাল জেনে এসেছি জীবিকান্বেষণে অন্য রাজ্যের লোকেরা কলকাতায় আসেন – এনার দেখি উল্টো! তিনি জানালেন কলকাতায় গাড়ি চালাতেন, তবে বাড়িভাড়া দিয়ে পোষাচ্ছিল না। এখন বিমানবন্দরের পার্কিং-এ গাড়ি লাগিয়ে গাড়িতেই রাত্রিবাস; ভোজনং যত্র তত্র – তবে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন।

ধৌলি শান্তিস্তুপে যাইনি। এবারের যাত্রায় মূল উদ্দেশ্য ছিল টিলার নীচে সম্রাট অশোকের শিলা-অনুশাসনটি দেখা। ১৮৩৭ সালে লেফটেন্যান্ট কিটো এটি আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের নীচের দিকের গায়ে দেড়শ বর্গফুট মত জায়গা চেঁচে পালিশ করে তার ওপর অনুশাসনগুলি গভীরভাবে খোদাই করা; বর্তমানে লোহার খাঁচায় সুরক্ষিত। সেটি দেখা জীবনের বড় পাওনা। ইতোপূর্বে বহুবার ধৌলি এলেও এটি স্বচক্ষে দেখা হয়ে ওঠে নি। কিছুটা দূরে বৈরাগ্যেশ্বর শিবমন্দির।

ধৌলি শান্তিস্তুপে যাইনি। এবারের যাত্রায় মূল উদ্দেশ্য ছিল টিলার নীচে সম্রাট অশোকের শিলা-অনুশাসনটি দেখা। ১৮৩৭ সালে লেফটেন্যান্ট কিটো এটি আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের নীচের দিকের গায়ে দেড়শ বর্গফুট মত জায়গা চেঁচে পালিশ করে তার ওপর অনুশাসনগুলি গভীরভাবে খোদাই করা; বর্তমানে লোহার খাঁচায় সুরক্ষিত। সেটি দেখা জীবনের বড় পাওনা। ইতোপূর্বে বহুবার ধৌলি এলেও এটি স্বচক্ষে দেখা হয়ে ওঠে নি। কিছুটা দূরে বৈরাগ্যেশ্বর শিবমন্দির।

-৩-

দ্বিতীয় দিনটি রাখা ছিল ললিতগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি (জাজপুর), উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর) ও খণ্ডগিরির জন্য। বই লিখছি বলে কথা, একটু গম্ভীর মুখ করে নোটবই নিয়ে মাতব্বরের মত ঘুরে না বেড়ালে লোকে মানবে কেন? সকাল সকাল বেরিয়ে কাথঝোরি, বিরুপা ও মহানদী পেরিয়ে, রেললাইনকে বাঁয়ে রেখে, অনেকখানি পথ গিয়ে, শুঙ্গ বংশের রাজত্বকালের সমসাময়িক বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে অবশেষে সবুজ ছাওয়া পাহাড় ওড়িশার প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ ললিতগিরিতে। আসসিয়া পাহাড়শ্রেণীর পরাভাদি আর লন্দা পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই প্রত্নস্থলটি ওড়িশার প্রাচীনতম বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলির একটি। হীনযান এবং মহাযান দুই ধারারই ধারক এই ললিতগিরি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় এই অঞ্চল ছিল পুষ্পগিরি নামে দশহাজার শ্রমণের এক বৌদ্ধজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। খননে মিলেছে মূর্তি, ভাস্কর্য, বিশালাকার চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ, ধাতুসামগ্রী, বৌদ্ধচৈত্য, পিলার ও ইটের স্থাপত্য। এখানে পাওয়া প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী নিয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে।

১৯০৫ সালে জাজপুরের এসডিও এম. এম. চক্রবর্তীসাহেবের চোখে পড়ে গভীর বনের মধ্যে কিছু ভাঙাচোরা পাথরের ভাস্কর্য। ১৯২৮ সালে ভারতীয় জাদুঘরের পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ এখানে এসে নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করেন; ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দলিলে নালতিগিরি জায়গা পায়। ১৯৩৭ সালে সরকার স্থির করেন এই পুরাবশেষটিকে সংরক্ষণ দরকার। ১৯৯৭ এ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিকরা ও পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননে পাওয়া নানা নিদর্শন দেখে পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন এই নালতিগিরিই প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখিত ললিতগিরির বৌদ্ধবিহার - প্রাচীনতম বৌদ্ধসংস্কৃতির নিদর্শন এক পীঠ। ললিতগিরিতে চারটি মনাস্ট্রি , স্তুপ, আরও অনেক কিছু। পাশে নদীখাত; এখন জল নেই। নদীতে নামার পথে একজায়গায় দুটি স্তম্ভ, দেখে মনে হয় সেকালে দূরদূরান্ত থেকে শ্রমণ আশ্রমিক ভিক্ষুরা নদীপথে আসতেন। স্তুপটি সুবিশাল, পাহাড়শীর্ষে একান্তে – সেখান থেকে অনেক দূর অবধি দৃশ্যমান। হিউয়েন সাংও সম্ভবত আমার মতই এখানে দাঁড়িয়ে দূরের অরণ্যানী দেখেছিলেন। এই স্তূপটির গভীরে একটি পাথরের বাক্স পাওয়া গিয়েছিল, তার ভিতরে একটি পাথরের কৌটো। তার ভিতর প্রথমে রুপোর ও তারও ভিতরে একটি সোনার কৌটোর ভিতরে ছিলো শাক্যমুনি বুদ্ধের দেহাস্থি। পূর্বমুখী উপবৃত্তাকার চৈত্যগৃহ ইটের নির্মাণ; কেন্দ্রে একটি বৃত্তাকার স্তূপ। তার উপর কুষাণ ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত শিলালেখ; সম্ভবত গুপ্তযুগের।

১৯০৫ সালে জাজপুরের এসডিও এম. এম. চক্রবর্তীসাহেবের চোখে পড়ে গভীর বনের মধ্যে কিছু ভাঙাচোরা পাথরের ভাস্কর্য। ১৯২৮ সালে ভারতীয় জাদুঘরের পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ এখানে এসে নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করেন; ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দলিলে নালতিগিরি জায়গা পায়। ১৯৩৭ সালে সরকার স্থির করেন এই পুরাবশেষটিকে সংরক্ষণ দরকার। ১৯৯৭ এ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিকরা ও পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননে পাওয়া নানা নিদর্শন দেখে পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন এই নালতিগিরিই প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখিত ললিতগিরির বৌদ্ধবিহার - প্রাচীনতম বৌদ্ধসংস্কৃতির নিদর্শন এক পীঠ। ললিতগিরিতে চারটি মনাস্ট্রি , স্তুপ, আরও অনেক কিছু। পাশে নদীখাত; এখন জল নেই। নদীতে নামার পথে একজায়গায় দুটি স্তম্ভ, দেখে মনে হয় সেকালে দূরদূরান্ত থেকে শ্রমণ আশ্রমিক ভিক্ষুরা নদীপথে আসতেন। স্তুপটি সুবিশাল, পাহাড়শীর্ষে একান্তে – সেখান থেকে অনেক দূর অবধি দৃশ্যমান। হিউয়েন সাংও সম্ভবত আমার মতই এখানে দাঁড়িয়ে দূরের অরণ্যানী দেখেছিলেন। এই স্তূপটির গভীরে একটি পাথরের বাক্স পাওয়া গিয়েছিল, তার ভিতরে একটি পাথরের কৌটো। তার ভিতর প্রথমে রুপোর ও তারও ভিতরে একটি সোনার কৌটোর ভিতরে ছিলো শাক্যমুনি বুদ্ধের দেহাস্থি। পূর্বমুখী উপবৃত্তাকার চৈত্যগৃহ ইটের নির্মাণ; কেন্দ্রে একটি বৃত্তাকার স্তূপ। তার উপর কুষাণ ব্রাহ্মী লিপিতে খোদিত শিলালেখ; সম্ভবত গুপ্তযুগের।

বিপর্যস্ত হাঁটু নিয়ে শ্রীমতী পাল বেশিদূর যেতে পারেননি। গাছের ছায়ায় এক বেঞ্চিতে তাঁকে বসিয়ে আমি ঘুরতে বেরলাম। ঘন্টা দেড়েক বাদে ফিরে তাঁকে আর কোথাও পাইনা – কী গেরো! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পাওয়া গেল বাইরে, টিকিটঘরের সামনে। তুমি উঠে এলে কেন? জবাবে তিনি যা বললেন শুনে আমার চিত্তির। এক যুগলের আশরীর আশ্লেষের দৃশ্যে তিনি এতটাই বিপর্যস্ত বোধ করেছেন যে বসে থাকতে পারেননি। এদিকে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে দুই রক্ষী এসে উপস্থিত। সব শুনে তারা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পরিশেষে বিদ্যাসুন্দরের বন্দীদশা, রাজসভায় আনয়ন ও সুন্দরের শূলদন্ড।

বিপর্যস্ত হাঁটু নিয়ে শ্রীমতী পাল বেশিদূর যেতে পারেননি। গাছের ছায়ায় এক বেঞ্চিতে তাঁকে বসিয়ে আমি ঘুরতে বেরলাম। ঘন্টা দেড়েক বাদে ফিরে তাঁকে আর কোথাও পাইনা – কী গেরো! বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পাওয়া গেল বাইরে, টিকিটঘরের সামনে। তুমি উঠে এলে কেন? জবাবে তিনি যা বললেন শুনে আমার চিত্তির। এক যুগলের আশরীর আশ্লেষের দৃশ্যে তিনি এতটাই বিপর্যস্ত বোধ করেছেন যে বসে থাকতে পারেননি। এদিকে আমাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে দুই রক্ষী এসে উপস্থিত। সব শুনে তারা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পরিশেষে বিদ্যাসুন্দরের বন্দীদশা, রাজসভায় আনয়ন ও সুন্দরের শূলদন্ড।

সেখান থেকে উদয়গিরি; তবে উদয়গিরি নামটি বড় বিভ্রান্তিকর। লোকে উদয়গিরি বলতেই বোঝে ভুবনেশ্বরে জনপদ মধ্যবর্তী গুহারাজি; জৈন মুনিদের একদা উপাসনাস্থল। এই উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের নব্বই কিলোমিটার উত্তরপূর্বে, জাজপুর জেলায়; উড়িষ্যার বৃহত্তম বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র; একদার পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ক্যাম্পাস। অদ্যাবধি ততটা জনপ্রিয় নয় বলে রক্ষে, নচেৎ এখানে হয়ত ললিতগিরির পুনরাবৃত্তি দেখতে হত। দুটি উৎখননস্থলে কাজ চলছে, বেরিয়েছে চৈত্যগৃহ ও মহাস্তুপ, অগণন votive স্তুপ, মূর্তি, ভাস্কর্য। পণ্ডিতদের ধারণা চারিপাশের সুবিস্তৃত অরণ্যানীর গর্ভে লুকিয়ে আছে আরও অনেক কিছু।

সেখান থেকে কেলুয়া নদীর তীরে বৌদ্ধ পীঠস্থান রত্নগিরি। জনবসতি থেকে দূরে, পাহাড় আর নদী আর অরণ্যানীর সান্নিধ্যে ভিক্ষু ও শ্রমণদের জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র; ষাটের দশকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উৎখননে আলোকিত। ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত রাজাদের সময়কালে বিশেষত নরসিংহ গুপ্তের সময়ে উন্নতির চরম সীমায় ওঠে হীনযানপন্থী এই বৌদ্ধকেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ কথিত পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল এই রত্নগিরিতে। ১৯৭০ সালে পাহাড়ের চূড়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপ ও সপ্তম শতকের কারুকার্যমণ্ডিত বৌদ্ধগুম্ফা। পাওয়া গেছে ভিক্ষুদের আবাস, অসংখ্য ছোট আকারের স্তূপ, নানান ভাস্কর্যের নিদর্শন, তিন শতাধিক বুদ্ধমস্তক আর বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। পঞ্চম শতকের রত্নগিরির চৌহদ্দির মধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ষোড়শ শতকের মহাকাল মন্দির; বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষীয়মাণতার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। খননে মেলা প্রত্নসম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে অসাধারণ একটি মিউজিয়াম। কাছেই তারাপুরে সম্রাট অশোকের স্তূপ।

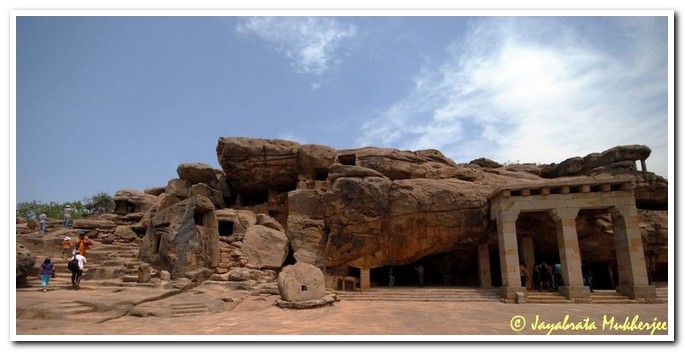

প্রত্যাবর্তন ভুবনেশ্বরে - উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। কিছুটা প্রাকৃতিক, বাকিটা মনুষ্যসৃষ্ট এই গুহাগুলির গুরুত্ব প্রত্মতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত এই গুহাগুলি জৈন সাধুদের বাইরের জগত থেকে নিজেদের দূরে রেখে নিজেদের মধ্যে সেই পরম সত্যকে খোঁজার আস্তানা। সাধুবাবাদের থাকার গুহাগুলি এত নীচু যে ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। ঘরগুলির প্রবেশ বারান্দা বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, সত্যকে খোঁজার শুরু সেইখান থেকে। গুহাগাত্রে রাজসভা, রাজশোভাযাত্রা, রাজশিকারের চিত্র উৎকীর্ণ। ঠিক কতটুকু নিষ্ঠা থাকলে একজন আত্মবঞ্চিত আত্ম-উপলব্ধির জন্য নিরাভরণ নিজেকে এমন জায়গায় আবদ্ধ রাখতে পারেন তা আমার অজানা। উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির গুহাগুলি পাশাপাশি দুই পাহাড়ের গায়ে, উপকূলীয় সমভূমির মধ্যে আচমকা মাথা তুলেছে দুই পাহাড়; উচ্চতা যথাক্রমে ৩৪ মিটার ও ৩৮ মিটার; পাহাড়হাথিগুম্ফা শিলালিপিতে এরাই কুমারী পর্বত। মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে জাতীয় সড়ক। উদয়গিরি পাহাড়ে ১৮ টি এবং খণ্ডগিরি পাহাড়ে ১৫ টি গুহা আছে। উদয়গিরিতে -

১) রানিগুম্ফা – দোতলা। আশ্রমিকদের থাকার জন্য ব্যবহৃত।

২) বাজাহারাগুম্ফা – তার সম্মুখে দুই অতিকায় স্তম্ভ।

৩) ছোট হাতীগুম্ফা – প্রবেশপথের দুধারে হাতির কারুকার্য।

৪)অলকাপুরীগুম্ফা - দোতলা, ভাস্কর্য বহুল।

৫) জয়-বিজয়গুম্ফা – দোতলা, মনুষ্যসৃষ্ট

৬) পানাসগুম্ফা – দুই স্তম্ভের অতি সাধারণ গুহা

৭) ঠাকুরানিগুম্ফা – দোতলা, পাথর কেটে তৈরি। দেয়ালে উড়ন্ত প্রাণীদের ছবি।

৮) পাতালপুরীগুম্ফা – বারান্দায় দুই স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় উড়ন্ত প্রাণীদের ছবি। সাদামাটা পাথর কাটা গুহা।

৯) মঞ্চপুরীগুম্ফা – দোতলা গুহা। নিচের তলায় চারটে স্তম্ভ। ভাস্কর্য ও ছবি।

১০) গণেশগুম্ফা – প্রস্তর ভাস্কর্যের জন্য খ্যাত।

১১) জাম্বেশভরাগুম্ফা – দুই দরজার নিচু ছাদের গুহা।

১২) ব্যাঘ্রগুম্ফা – ছোট্ট গুহা মন্দির।

১৩) সর্পগুম্ফা – অপ্রথাগত ছোট্ট গুহা, প্রবেশপথের উপর ভাস্কর্য।

১৪) হাতীগুম্ফা - HathiGumpha inscription রাজা খরভেলার রাজত্বের ছবির জন্য খ্যাত। অষ্টম-নবম শতকের হরফে উৎকীর্ণ ভৌমরাজবংশের শান্তিকরদেবের সময়কার একটি লেখ আছে।

১৫)ধ্যানহারাগুম্ফা – দুই অতিকায় স্তম্ভের গুহা

১৬)হরিদাসগুম্ফা - এক স্তম্ভের বারান্দা, গুহা

১৭)জগন্নাথগুম্ফা – পাথর কাটা গুহা

১৮) রোসাইগুম্ফা – এক দরজার গুহা

এর মধ্যে রানিগুম্ফা, হাতিগুম্ফা ও গণেশগুম্ফা তাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ভাস্কর্য ও উৎকীর্ণ চিত্রের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজা খরভেলার শিলালিপি ছাড়াও কিছু ব্রাহ্মী শিলালেখ এখানে ওখানে ছড়িয়ে। জগন্নাথগুম্ফার সামনে থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বড় রাস্তায় এসে কিছুটা হেঁটেই বাঁয়ে ঘুরে খণ্ডগিরি পাহাড়। এখানকার অনেকগুলি জৈন গুহা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকোপে হিন্দু পীঠস্থানে পর্যবসিত।

খণ্ডগিরির গুহা -

১)তাতোয়াগুম্ফা-১ – প্রবেশ খিলানে টিয়া পাখির ছবি, দুয়ারে দ্বারপাল, জমজমাট দেয়ালচিত্র

২) তাতোয়াগুম্ফা-২ – সুসজ্জিত বারান্দা

৩)অনন্তগুম্ফা – নারী, হাতি, খেলোয়াড় আর পুষ্পমুখে হংসীর দল।

৪)তেন্তুলিগুম্ফা - পাথর কাটা ছোট গুহা, বারান্দায় একটি স্তম্ভ

৫)খন্ডগিরিগুম্ফা – দোতলা, পাথর কাটা

৬)ধ্যানগুম্ফা - পাথর কাটা

৭)নবমুনীগুম্ফা - পাথর কাটা। পিছনের দেয়ালে উৎকীর্ণ তীর্থঙ্কর, গণেশ আর সসন দেবী।

৮)বড়ভূজিগুম্ফা - তীর্থঙ্কর আর সসন দেবী।

৯)ত্রিশূলগুম্ফা

১০)আম্বিকাগুম্ফা

১১)ললাটেন্দুকেশরীগুম্ফা – মহাবীর, পার্শ্বনাথ আর তীর্থঙ্কর

১২)নামহীন

১২)নামহীন – প্রায় ঝুলন্ত, দেখে মনে হল কোন স্তম্ভ ভেঙে গেছে।

১৩)একাদশীগুম্ফা

১৪)নামহীন

পাহাড়ের মাথায় অষ্টাদশ শতকের প্রভু ঋষভনাথের মন্দির, খুব সম্ভবত আরও পুরাতন কোনও মন্দিরের ওপর গড়ে ওঠা। এখান থেকে ভুবনেশ্বর শহরের দৃশ্য অতি মনোরম।

দিনশেষে ক্লান্ত পদক্ষেপে হোটেলে।

-৪-

তৃতীয় দিন নির্গমন সকাল সাতটায়। চর্চক অস্তরঙ্গ রাস্তায় অমরেশ্বর মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে এক কিলোমিটার গিয়ে প্রাচী নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম চৌরাশিতে রয়েছে দশম শতকের পঁচিশ ফুট উঁচু অলঙ্কৃত দেউল মন্দির খখর ধাঁচের, তান্ত্রিক দেবী স্থুলোদরা বরাহিমাতার। সপ্তমাতৃকা বা চামুণ্ডার মন্দির উড়িষ্যায় অনেক, কিন্তু সপ্তমাতৃকার অন্যতমা বরাহিমাতার পৃথক মন্দির খুব একটা নেই। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংরক্ষিত মন্দিরটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে, চারিদিকে শান্ত সমাহিত উদ্যান, পুরো চত্বরে কেয়ারটেকার আর আমরা ছাড়া কেউ নেই। ঈশ্বরের নাম করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিছুটা দূরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

কাকতপুরের মা মঙ্গলা মন্দির সাবেকি কলিঙ্গ ধাঁচের, এবং অতিবিখ্যাত। সোমবার বলে ফাঁকা, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখা গেল; যদিও এই মন্দিরে ইতোপূর্বে অনেকবার এসেছি। মা মঙ্গলা প্রত্যহ ব্রহ্মান্ড পরিক্রমান্তে এই মন্দিরের প্রস্তরাসনে বিশ্রাম নেন বলে বিশ্বাস। গর্ভগৃহে ঢোকার মুখে বাঁদিকে প্রস্তরাসনটি দেখলে সেই বিশ্বাস প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়, ক্ষয়া প্রস্তরাসনটি দেখলে মনে হয় সত্যিই কেউ বুঝি যুগযুগান্ত ধরে প্রতিরাতে সেখানে বাঁ পা মুড়ে ডান পা ঝুলিয়ে বসছেন। প্রাচী নদীর শান্ত গভীর জলে মা মঙ্গলা বহুদিন সুপ্ত ছিলেন। একদিন হল কী এক মাঝি উপসাগরীয় প্রবল নিম্নচাপের মাঝে সেই নদীতে, নৌকা প্রায় ডোবে ডোবে; মা তাকে বাঁচালেন, আর বললেন, দেখ বাবা, তুই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা কর। মাঝি দেখলেন একটি কাক নদীর জলে ঝাঁপ দিল। ঠিক সেইখান থেকেই উদ্ধার হল দেবীমূর্তি। সেই থেকে কাক-আটক-পুর অর্থাৎ কাকতপুর। ১৫৪৮ সালে স্থানীয় জমিদারবাবু রায়চূড়ামণি পঞ্চানন মিত্র সেবাইত ব্যবস্থাপনা সহ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

কাকতপুরের মা মঙ্গলা মন্দির সাবেকি কলিঙ্গ ধাঁচের, এবং অতিবিখ্যাত। সোমবার বলে ফাঁকা, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখা গেল; যদিও এই মন্দিরে ইতোপূর্বে অনেকবার এসেছি। মা মঙ্গলা প্রত্যহ ব্রহ্মান্ড পরিক্রমান্তে এই মন্দিরের প্রস্তরাসনে বিশ্রাম নেন বলে বিশ্বাস। গর্ভগৃহে ঢোকার মুখে বাঁদিকে প্রস্তরাসনটি দেখলে সেই বিশ্বাস প্রত্যয়ে পর্যবসিত হয়, ক্ষয়া প্রস্তরাসনটি দেখলে মনে হয় সত্যিই কেউ বুঝি যুগযুগান্ত ধরে প্রতিরাতে সেখানে বাঁ পা মুড়ে ডান পা ঝুলিয়ে বসছেন। প্রাচী নদীর শান্ত গভীর জলে মা মঙ্গলা বহুদিন সুপ্ত ছিলেন। একদিন হল কী এক মাঝি উপসাগরীয় প্রবল নিম্নচাপের মাঝে সেই নদীতে, নৌকা প্রায় ডোবে ডোবে; মা তাকে বাঁচালেন, আর বললেন, দেখ বাবা, তুই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে মঙ্গলপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা কর। মাঝি দেখলেন একটি কাক নদীর জলে ঝাঁপ দিল। ঠিক সেইখান থেকেই উদ্ধার হল দেবীমূর্তি। সেই থেকে কাক-আটক-পুর অর্থাৎ কাকতপুর। ১৫৪৮ সালে স্থানীয় জমিদারবাবু রায়চূড়ামণি পঞ্চানন মিত্র সেবাইত ব্যবস্থাপনা সহ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বার থেকে উনিশ বছর পর পর, আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা পড়লে জগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতা-ভগিনীর নবকলেবর অর্থাৎ নতুন মূর্তি হয়। নবকলেবরের সময় উপস্থিত হলে দেবী মঙ্গলার মন্দিরের মুখ্য দইতাপতি নৃসিংহ মন্ত্র ও স্বপ্নাবতী মন্ত্র জপ করেন। তারপর তাঁরা স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন নতুন মূর্তি তৈরির জন্য নিমগাছ (দারুব্রহ্ম) কোথায় পাওয়া যাবে। মন্দিরটি বিস্তৃত। মূল বিগ্রহের মন্দিরের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি মন্দির। নানাবিধ মাতৃমূর্তির দেওয়াল চিত্র, তন্মধ্যে আমাদের দুর্গা ও কালী বিরাজমানা। বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার এখানে ঝামুযাত্রা উৎসব হয়। ভক্তরা প্রাচী নদী থেকে জল তুলে মন্দিরে এনে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটেন।

পির জাহানিয়া সাহেবের মাজারে উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষজন যাতায়াত করেন, কার্তিক পূর্ণিমায় উৎসব হয়। বিগত চার শতক ধরে ইতিহাস, কল্পনা, লোকবিশ্বাস আর কিম্বদন্তী এখানে মিলেমিশে একাকার। হজরত মাকমুদ জাহানিয়া জঙ্গস্ত আলি আরবদেশ থেকে এক বালককে নিয়ে জলপথে এক অজানা স্থানে পৌঁছলেন। তৎকালীন শাসক মারাঠা বর্গিরা তাকে ভাল চোখে দেখল না, ভাবল আর এক মুসলমান আগ্রাসনের তিনি অগ্রদূত। জমি না পেয়ে গভীর সমুদ্রে তাঁর জাহাজেই থাকতে লাগলেন। একদিন সেই বালক গ্রামে এসে জানাল যে পির সাহেব প্রয়াত হয়েছেন, তাঁকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে। সে তাঁর মাজার নির্মাণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কিছু সামগ্রী নিয়ে এসেছে। এইভাবেই এই উপাসনাস্থলের সূচনা।

পির জাহানিয়া সাহেবের মাজারে উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষজন যাতায়াত করেন, কার্তিক পূর্ণিমায় উৎসব হয়। বিগত চার শতক ধরে ইতিহাস, কল্পনা, লোকবিশ্বাস আর কিম্বদন্তী এখানে মিলেমিশে একাকার। হজরত মাকমুদ জাহানিয়া জঙ্গস্ত আলি আরবদেশ থেকে এক বালককে নিয়ে জলপথে এক অজানা স্থানে পৌঁছলেন। তৎকালীন শাসক মারাঠা বর্গিরা তাকে ভাল চোখে দেখল না, ভাবল আর এক মুসলমান আগ্রাসনের তিনি অগ্রদূত। জমি না পেয়ে গভীর সমুদ্রে তাঁর জাহাজেই থাকতে লাগলেন। একদিন সেই বালক গ্রামে এসে জানাল যে পির সাহেব প্রয়াত হয়েছেন, তাঁকে জলসমাধি দেওয়া হয়েছে। সে তাঁর মাজার নির্মাণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কিছু সামগ্রী নিয়ে এসেছে। এইভাবেই এই উপাসনাস্থলের সূচনা।

কোণার্ক সূর্যমন্দির অতিখ্যাত, মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে এর চাকার সামনে একটি ছবি না তুললে বাঙালির দাম্পত্য পূর্ণতা পায়না। তাই এর সম্বন্ধে খুব বেশি কথা না বললেও চলবে। প্রখর রৌদ্র আর দলবদ্ধ বাঙালি পর্যটকদের ভিড় দেখে শ্রীমতী পাল ঘুরতে রাজি হলেন না; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ প্রকাশিত দেবলা মিত্রের কোণার্ক বইটি নিয়ে গিয়ে বসলেন মিউজিয়মে। আমি একা একা এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখলাম। ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব গঙ্গ রাজবংশের প্রথম নরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্সটি একটি বিশাল রথের আকৃতিতে। ইউরোপীয় নাবিকরা এটিকে বলতো ব্ল্যাক প্যাগোডা, বিপরীতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি হোয়াইট প্যাগোডা। উভয় মন্দিরই নাবিকদের দিগদর্শনের কাজ করত।

কোণার্ক সূর্যমন্দির অতিখ্যাত, মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে এর চাকার সামনে একটি ছবি না তুললে বাঙালির দাম্পত্য পূর্ণতা পায়না। তাই এর সম্বন্ধে খুব বেশি কথা না বললেও চলবে। প্রখর রৌদ্র আর দলবদ্ধ বাঙালি পর্যটকদের ভিড় দেখে শ্রীমতী পাল ঘুরতে রাজি হলেন না; তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ প্রকাশিত দেবলা মিত্রের কোণার্ক বইটি নিয়ে গিয়ে বসলেন মিউজিয়মে। আমি একা একা এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখলাম। ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব গঙ্গ রাজবংশের প্রথম নরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির কমপ্লেক্সটি একটি বিশাল রথের আকৃতিতে। ইউরোপীয় নাবিকরা এটিকে বলতো ব্ল্যাক প্যাগোডা, বিপরীতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি হোয়াইট প্যাগোডা। উভয় মন্দিরই নাবিকদের দিগদর্শনের কাজ করত।

আমরা যারা কালকূটের শাম্ব পড়েছি তারা জানি, ইনি কৃষ্ণ এবং তাঁর এক মহিষী জাম্ববতীর পুত্র; দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বামী, এবং অতি সুপুরুষ। একদা কৃষ্ণ রৈবতক পর্বতের গভীরে তাঁর প্রমোদকাননে মহিষীগণ ও ষোলহাজার রমণীর সঙ্গে জলকেলিতে মগ্ন ছিলেন। তাই দেখে দেবর্ষি নারদের অন্তর জ্বলে গেল, তিনি শাম্বকে বললেন কৃষ্ণ তাঁর প্রমোদ উদ্যানে শাম্বকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলেন; কৃষ্ণ শাম্বকে দেখে বিস্মিত হলেন। কৃষ্ণ তখন প্রৌঢ়ত্বে, তাঁর রমণীকুল সুপুরুষ যুবক শাম্বকে দেখে উল্লসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁরা শাম্বের প্রতি আসক্তি বোধ করলেন। কৃষ্ণ ক্রোধে ও গ্লানিতে তাঁর রমণীদের শাপ দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরা তস্কর দ্বারা লাঞ্ছিত হবে; আর শাম্বকে অভিসম্পাত করলেন যে শাম্ব কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হবে। ভাল! এমন বাপ হলে ছেলের জীবনে দুঃখ তো অনিবার্য। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতীরে অর্কক্ষেত্রে গিয়ে সূর্যের আরাধনা করে আরোগ্যলাভ করলেন। কোণার্ক সূর্যমন্দিরই নাকি শাম্বের প্রতিষ্ঠিত সেই সূর্যমন্দির। আজও তাকে ঘিরে কুষ্ঠরোগীদের ভিড়। ডিম আগে না মুরগি আগের দ্বন্দ্ব যায় না। অনেক আগে থেকেই এখানে কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশ ছিল; আর তাকে ঘিরেই গল্পটি ছড়িয়েছে, নাকি শাম্বর আরোগ্যলাভের পর সারা ভারত থেকে কুষ্ঠরোগীরা এখানে আসতে লেগেছেন! কে জানে!

গৌড় বাদশাহের ফৌজদার জ্ঞানচাঁদ রায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর ভদ্রাসন রাজশাহীর বীরজাওন গ্রামে। তাঁর পুত্র শ্রীমান রাজীবলোচন গৌড়ের শাসক সুলায়মান খান কররানীর কন্যা দুলারির প্রেমে হাবুডুবু। ব্যস! রাজকন্যা তো মিললই; সঙ্গে মিলল প্রধান সেনাপতির পদ। যবনকন্যা বিবাহের দায়ে বর্ণহিন্দু সমাজের প্রত্যাখ্যানের পর তিনিই কালাপাহাড়। কোণার্ক সূর্যমন্দিরের দধিনৌটি অর্থাৎ মূল ভররক্ষাকারী প্রস্তরখণ্ড উৎপাটিত করে ১৫০৮ সালে মন্দিরটির বারোটা তিনিই বাজান। আমাদের কাছে কালাপাহাড় ফিলিস্তিনিজমেরই অন্য নাম; সম্বলপুরে মহানদীর তীরে সম্বলেশ্বর কলেজ বিল্ডিং এর পাশে আমবাগানের ভিতরে তার সমাধি ২০০৬ সালে জনরোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশে তিনি নায়কপ্রতিম, বুত্পরস্তি (পৌত্তলিকতা) র বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী, মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী, বাংলার স্বাধীনতাকামী, মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা। ।

১৬২৬ সালে খুরদার তৎকালীন রাজা পুরুষোত্তমদেবের পুত্র নরশিমাদেব সূর্যদেবের বিগ্রহটি এবং নবগ্রহ পথ নামে একটি বিশাল প্রস্তরখন্ড পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে নিয়ে যান। মারাঠারা কোণার্ক মন্দির থেকে অনেক ভাস্কর্য ও প্রস্তরখন্ড পুরীতে নিয়ে যায়। ১৭৭৯ সালে অরুণস্তম্ভ কোণার্ক থেকে নিয়ে গিয়ে পুরীর সিংহদ্বারের সামনে স্থাপন করা হয়। মারাঠা প্রশাসন কোণার্কের নাটমন্ডপটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে ভেঙে দেয়। দস্যুবৃত্তি করতে অসুবিধা হওয়ার জন্য পর্তুগীজ জলদস্যুরা কোণার্ক মন্দিরের মাথায় অবস্হিত অতি শক্তিশালী চুম্বকটি নষ্ট করে দেয়। পূজা ও আরতি বন্ধ হয়ে যায়। আঠারশো শতক নাগাদ কোণার্ক মন্দির তার সকল গৌরব হারিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় বালির নীচে চাপা পড়ে যায়।

কাছাকাছি নবগ্রহ মন্দির। সূর্যমন্দিরের জগমোহনে মূল দরজার ওপরে একটি মস্ত পাথরে নবগ্রহ উৎকীর্ণ ছিল। ঊনবিংশ শতকে সেটি যখন পড়োপড়ো, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি সরকারকে বলেন সেটিকে কলকাতায় এনে যাদুঘরে রাখার জন্য। তদনুযায়ী সূর্যমন্দির থেকে সৈকত ট্রামলাইন বসানো হয়, পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে জলপথে ১৯'১০'' x ৪' ৯'' x ৩'৯'' আকারের ২৬.২৭ টন ওজনের ক্লোরাইট পাথরটিকে কলকাতায় আনা হবে। কিন্তু ২০০ ফুট ট্রামলাইন পাতা হতে না হতেই বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হয়ে যায়। নবগ্রহের আর কলকাতায় আসা হয় না, মন্দিরের কিছুটা দূরে তিনি এখন পূজা পাচ্ছেন। পুরাতাত্বিক যাদুঘরের সংগ্রহটি দেখার মত। সৈকতের পাশেই জয়দেব পার্ক। গীতগোবিন্দের জয়দেবকে নিয়ে বাংলা-ওড়িশার দ্বন্দ্ব অনেকদিনের। সূর্যমন্দিরের দক্ষিণে ওঁ মঠে নিরাকার ব্রহ্ম পূজিত হন। বৌদ্ধধর্মের চিরায়ত শূণ্যতার ধারণার সঙ্গে এই শূণ্যসাধনা বেশ খাপ খেয়ে যায় দেখে ভারী মজা লাগল। স্থানীয় জনবিশ্বাসে এটি শাম্ব-আশ্রম। ধুনিকুণ্ড জ্বলছে সেই শাম্বর সময় থেকে।

চন্দ্রভাগা সৈকত শাম্বের স্মৃতি বিজড়িত, অতি পবিত্র। সব ক্ষয় এখানে নিবারিত হয়। সুমান্যু মুনির কন্যা চন্দ্রভগার প্রতি সূর্য দুর্ব্যবহার করেছিলেন; লজ্জায় চন্দ্রভগা নদী হয়ে যান। মুনির অভিশাপে সূর্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। ক্ষমা চাইলে মুনি তাকে ক্ষমা করেন, আর রোগমুক্তির নিদান দেন প্রতিদিন চন্দ্রভাগা নদীর মোহনায় স্নান। সেই থেকে রোজ বিকালের ক্ষয়িষ্ণু সূর্য পরদিন সকালে পূর্ণমহিমায় উদ্ভাসিত হন চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করে। মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে মস্ত মেলা হয়, অনেক পুণ্যার্থী আসেন। কিছুটা গিয়ে ঈশানেশ্বর মন্দির। শিব, কিন্তু তিনি শাম্বের সখা। সমুদ্রে স্নানান্তে দুই বন্ধু নাকি ভিজে কাপড়ে এতখানি পথ হেঁটে আসতেন গল্প করতে করতে। সৈকতে দেখা মিলল একটি অঙ্গুরি সাপের (Annulated Sea Snake; Hydrophis cyanocinctus) দেহের। এটি মূলত সামুদ্রিক সাপ, উপকূলবর্তী এলাকা ছাড়া তাই এদের দেখাই যায়না, আমিও আগে দেখিনি। এই সুযোগে ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া গেল। লম্বায় সাড়ে চার পাঁচ ফুট, খশখশে আঁশ, ছোট মাথা, চ্যাপটা লেজ যা সামুদ্রিক সাপেদের বৈশিষ্ট্য, রং সবজেটে, তার উপর কালো চাকা চাকা দাগ; তবে বই পড়ে জানা আছে এরা রং বদলায়; এবং বিষধর।

পিপিলির খ্যাতি তার পিপলি অ্যাপলিক কাজের জন্য। জগন্নাথদেব, দেবী সুভদ্রা এবং বলভদ্রদেবের পোষাক-আশাক, অলংকার এবং মন্দিরের নানাবিধ সাজসজ্জা, রথযাত্রা উৎসবের প্রয়োজনীয় চাঁদোয়া এবং বালিশ তৈরি করতে এর উদ্ভব, এখন নানাবিধ গৃহসজ্জার সামগ্রীতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। পুরীর মহারাজা বিরাকিশোর দেব ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাপলিক কারিগরি সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে পিপলি গ্রামের দর্জি সম্প্রদায়ের শ্রী জগন্নাথ মহাপাত্র, শ্রী বনমালী মহাপাত্র প্রমুখদের পুরী জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হিসাবে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথ মন্দিরের এই দর্জিগোষ্ঠিভুক্ত সেবকদের নিযুক্তি ছিল বংশানুক্রমিক। ফলতঃ অ্যাপলিক কারিগরি এবং উৎপাদন বংশপরম্পরায় চলে এসেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অ্যাপলিক কারিগরি পিপলি অ্যাপলিক নামে পরিচিতি পেয়েছে। পিপলির কাছেই, রাস্তার উপরেই দণ্ড মুকুন্দপুর গ্রাম; খুরদার প্রাক্তন মহারাজা শ্রী মুকুন্দদেবের নামে। গ্রামের ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এখানকার বার্ষিক আতসবাজি প্রদর্শনীটি অতিখ্যাত। শ্রী জগন্নাথের মুসলমান ভক্ত দাসিয়া পেশায় ছিলেন তাঁতি। তার জন্মস্থান, এবং সেই সূত্রে তীর্থস্থান; আর একশো বছরের পুরাতন গোপাই মন্দির।

পিপিলির খ্যাতি তার পিপলি অ্যাপলিক কাজের জন্য। জগন্নাথদেব, দেবী সুভদ্রা এবং বলভদ্রদেবের পোষাক-আশাক, অলংকার এবং মন্দিরের নানাবিধ সাজসজ্জা, রথযাত্রা উৎসবের প্রয়োজনীয় চাঁদোয়া এবং বালিশ তৈরি করতে এর উদ্ভব, এখন নানাবিধ গৃহসজ্জার সামগ্রীতে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। পুরীর মহারাজা বিরাকিশোর দেব ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাপলিক কারিগরি সামগ্রী সরবরাহের নিমিত্তে পিপলি গ্রামের দর্জি সম্প্রদায়ের শ্রী জগন্নাথ মহাপাত্র, শ্রী বনমালী মহাপাত্র প্রমুখদের পুরী জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হিসাবে নিযুক্ত করেন। জগন্নাথ মন্দিরের এই দর্জিগোষ্ঠিভুক্ত সেবকদের নিযুক্তি ছিল বংশানুক্রমিক। ফলতঃ অ্যাপলিক কারিগরি এবং উৎপাদন বংশপরম্পরায় চলে এসেছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অ্যাপলিক কারিগরি পিপলি অ্যাপলিক নামে পরিচিতি পেয়েছে। পিপলির কাছেই, রাস্তার উপরেই দণ্ড মুকুন্দপুর গ্রাম; খুরদার প্রাক্তন মহারাজা শ্রী মুকুন্দদেবের নামে। গ্রামের ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এখানকার বার্ষিক আতসবাজি প্রদর্শনীটি অতিখ্যাত। শ্রী জগন্নাথের মুসলমান ভক্ত দাসিয়া পেশায় ছিলেন তাঁতি। তার জন্মস্থান, এবং সেই সূত্রে তীর্থস্থান; আর একশো বছরের পুরাতন গোপাই মন্দির।

কুশভদ্রা নদীর মোহনায় দেবী রামচণ্ডীর মন্দির। এই দেবী জগন্নাথদেবের অন্যতমা রক্ষয়িত্রী, কোণার্ক মন্দিরের মালকিন, এবং ওড়িশার অষ্টচণ্ডীর (বিমলা, বসেলি, রাম, বরাহি, অলমচণ্ডী, দক্ষিণাচণ্ডী, হরচণ্ডী ও ঝড়েশ্বরী) মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাক্ষিণ্যময়ী। এই অষ্টচণ্ডী আমাদের পূজায় উচ্চারিত এতে গন্ধে পুস্পে ষোড়শমাতৃকায় নম র ষোড়শমাতৃকা (গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা , শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা) থেকে ভিন্ন। কোণার্কের মূল মন্দিরের দধিনৌটি (ভর প্রস্তর) নামিয়ে মন্দিরটিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করার পর সাত কিলোমিটার দূরের কুশভদ্রা নদীর মোহনায় এক মন্দিরে এসে তৃষ্ণার্ত কালাপাহাড় দেখলেন কেউ কোত্থাও নেই, শুধু এক মালুনি (মালিনী/পরিচারিকা) কলসি নিয়ে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে। 'বসো গো, জল এনে তোমাকে দিচ্ছি' বলে মালুনি চলে গেলেন। কালাপাহাড় বসে; মালুনি আর ফেরেই না। ধৈর্য্যচ্যুতি কাটিয়ে গর্ভগৃহে ঢুকে কালাপাহাড় দেখলেন সিংহাসন শূণ্য। তার রাগ গিয়ে পড়লো ওই মালুনির উপর, সেইই তো দেবীমূর্তি নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? নদীতীরে গিয়ে দেখলেন মাঝনদীতে ঐ মালুনি ভাসমানা। তখনই নদীতে বান এল - কালাপাহাড়ের আর মাঝনদীতে যাওয়া হয়ে উঠলো না। পরবর্তীকালে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেন। পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ রোড তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত (১৯৮১) মন্দিরটি পর্যটকদের কাছে অগম্য ছিল। এবং আশ্চর্য এই যে ১৯৯১ এর সুপার সাইক্লোন বা ২০১৩র সাইক্লোন ফেইলিং এও সমুদ্র তীরবর্তী এই মন্দিরের কোন ক্ষতি হয় নি। সমুদ্র এখানে শান্ত সমাহিত, গাঢ় নীল। তার পরে উপুড় করা বাটির মত আকাশ।

পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ থেকে দক্ষিণে বেঁকে ক্যাসুরিনা লাঞ্ছিত অনেকখানি পথ গিয়ে নুয়ানাই নদীর মোহনায় বেলেশ্বর শিবমন্দির। দেখা গেল মন্দিরটির আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে, রাস্তার ওপরে তোরণ, গাড়ি রাখার জন্য পারকিং লট, সৈকত পর্যন্ত গাড়ি চলার উপযুক্ত রাস্তা। ঢালু রাস্তা গিয়ে শেষ হল সৈকতের গার্ডওয়ালে; জল অনেকটা দূরে। দূরবীনে দেখা গেল চারজন, তিনটি ভারতীয় তরুণ ও এক গৌরী বিদেশিনী; সবার পরনে জিনস এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, জলকেলিরত। তাই দেখে শ্রীমতী পাল আমাকে আর গাড়ি থেকে নামতে দিলেন না। কী আর করি, মুঠিফোনে পিন্টু ভট্টাচার্যের একদা জনপ্রিয় 'তুমি নির্জন উপকূলে নায়িকার মতো পথ চলতে গিয়ে, কিছু বলতে গিয়ে ঢেকে মিষ্টি দু'চোখ হলে লজ্জানত' শুনতে শুনতে এসে পড়ল শিল্পগ্রাম রঘুরাজপুর। পটচিত্র আর তালপত্রচিত্রের জন্য তার খ্যাতি। স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের জ্বর হয়, তার পরপরই রথযাত্রার সময় তাঁরা মাসির বাড়ি যান। তখন দীর্ঘ সময় মন্দিরে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় ভক্তদের দর্শনের জন্যে জগন্নাথদেবের পরিধেয় বস্ত্রের ওপর তাঁদের তিন ভাই বোনের ছবি আঁকার প্রচলন হয়, কালক্রমে যা পটচিত্র নামে বিখ্যাত হয়। পটচিত্রে বিষয়ের অন্ত নেই - রামায়ণ বা মহাভারতের উপাখ্যান, রাসলীলা, দশাবতার, মথুরা বিজয়, রাধামোহন, গোপীনাথ, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, গৌরাঙ্গ, গণেশ বন্দনা, দুর্গা, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম কাহিনী, কালীয় দমন, হাতি, ঘোড়া, পাখি... সবই ঠাঁই পায় পটচিত্রে। প্রতিতুলনায় তালপত্রচিত্রের প্রতিপাদ্য একমেবদ্বিতীয়ম শ্রীজগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতা ভগিনী। পটচিত্রের ক্যানভাস তৈরি হয় তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করা রসের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে তাই দিয়ে দুটি সুতির কাপড়কে একসাথে জোড়া দিয়ে, সাদা চকের গুঁড়ো ছিটিয়ে। এই ক্যানভাসে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে ছবি আঁকার কাজ হয়। ছবি আঁকার রং প্রাকৃতিক - সাদার জন্য শাঁখের গুঁড়ো, কালোর জন্য ভুসো কালি, অন্য বিভিন্ন রঙের জন্য নির্ভর করা হয় বিভিন্ন রঙের পাথর, ফুল, গাছের পাতা। তালপত্রচিত্রে তালপাতার ওপর লোহার সূচ দিয়ে খোদাই করে নক্সা ফোটানো হয়। বিখ্যাত ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রর জন্মস্থান এই গ্রামটিতে একশ কুড়িটি মতো পরিবার বাস করে। সবাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। যে কোনো বাড়িতে ঢুকলেই পটচিত্রের সম্ভার চোখে পড়ে। গোতিপুয়া নাচের পীঠস্থান এই রঘুরাজপুর।

পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ থেকে দক্ষিণে বেঁকে ক্যাসুরিনা লাঞ্ছিত অনেকখানি পথ গিয়ে নুয়ানাই নদীর মোহনায় বেলেশ্বর শিবমন্দির। দেখা গেল মন্দিরটির আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে, রাস্তার ওপরে তোরণ, গাড়ি রাখার জন্য পারকিং লট, সৈকত পর্যন্ত গাড়ি চলার উপযুক্ত রাস্তা। ঢালু রাস্তা গিয়ে শেষ হল সৈকতের গার্ডওয়ালে; জল অনেকটা দূরে। দূরবীনে দেখা গেল চারজন, তিনটি ভারতীয় তরুণ ও এক গৌরী বিদেশিনী; সবার পরনে জিনস এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, জলকেলিরত। তাই দেখে শ্রীমতী পাল আমাকে আর গাড়ি থেকে নামতে দিলেন না। কী আর করি, মুঠিফোনে পিন্টু ভট্টাচার্যের একদা জনপ্রিয় 'তুমি নির্জন উপকূলে নায়িকার মতো পথ চলতে গিয়ে, কিছু বলতে গিয়ে ঢেকে মিষ্টি দু'চোখ হলে লজ্জানত' শুনতে শুনতে এসে পড়ল শিল্পগ্রাম রঘুরাজপুর। পটচিত্র আর তালপত্রচিত্রের জন্য তার খ্যাতি। স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের জ্বর হয়, তার পরপরই রথযাত্রার সময় তাঁরা মাসির বাড়ি যান। তখন দীর্ঘ সময় মন্দিরে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় ভক্তদের দর্শনের জন্যে জগন্নাথদেবের পরিধেয় বস্ত্রের ওপর তাঁদের তিন ভাই বোনের ছবি আঁকার প্রচলন হয়, কালক্রমে যা পটচিত্র নামে বিখ্যাত হয়। পটচিত্রে বিষয়ের অন্ত নেই - রামায়ণ বা মহাভারতের উপাখ্যান, রাসলীলা, দশাবতার, মথুরা বিজয়, রাধামোহন, গোপীনাথ, রঘুনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, গৌরাঙ্গ, গণেশ বন্দনা, দুর্গা, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম কাহিনী, কালীয় দমন, হাতি, ঘোড়া, পাখি... সবই ঠাঁই পায় পটচিত্রে। প্রতিতুলনায় তালপত্রচিত্রের প্রতিপাদ্য একমেবদ্বিতীয়ম শ্রীজগন্নাথ ও তদীয় ভ্রাতা ভগিনী। পটচিত্রের ক্যানভাস তৈরি হয় তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করা রসের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে তাই দিয়ে দুটি সুতির কাপড়কে একসাথে জোড়া দিয়ে, সাদা চকের গুঁড়ো ছিটিয়ে। এই ক্যানভাসে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে ছবি আঁকার কাজ হয়। ছবি আঁকার রং প্রাকৃতিক - সাদার জন্য শাঁখের গুঁড়ো, কালোর জন্য ভুসো কালি, অন্য বিভিন্ন রঙের জন্য নির্ভর করা হয় বিভিন্ন রঙের পাথর, ফুল, গাছের পাতা। তালপত্রচিত্রে তালপাতার ওপর লোহার সূচ দিয়ে খোদাই করে নক্সা ফোটানো হয়। বিখ্যাত ওড়িশি নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রর জন্মস্থান এই গ্রামটিতে একশ কুড়িটি মতো পরিবার বাস করে। সবাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। যে কোনো বাড়িতে ঢুকলেই পটচিত্রের সম্ভার চোখে পড়ে। গোতিপুয়া নাচের পীঠস্থান এই রঘুরাজপুর।

শহরের উপকন্ঠে, জাতীয় সড়কের ওপরে ত্রয়োদশ শতকের বটমঙ্গলা মন্দিরটি আমার বড় প্রিয়। আদিপিতা ব্রহ্মা একবার নাকি বিপুল শূন্যতার মাঝে ঘোর অন্ধকারে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তখন মা মঙ্গলা তাকে হাত ধরে শ্রীজগন্নাথের কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্রহ্মান্ড সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। ওড়িয়া ভাষায় বট শব্দের অর্থ পথ। বটমঙ্গলা অর্থাৎ পথের দেবী। ১৮৯৭-এ পুরী রেলস্টেশন চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরী যাওয়ার পথ ছিল কলকাতা --পুরী জগন্নাথ সড়ক। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর এই পথ দিয়েই জগন্নাথদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই যুগে পুণ্যার্থীরা শহরে ঢোকার আগে ঢোকার আগে এই মন্দিরে পুজো দিতেন, দিয়ে শ্রীজগন্নাথদর্শনে যেতেন। নবকলেবরের সময় মূর্তিনির্মাণকল্পে গাড়ি ভর্তি নিমকাঠ মন্দিরে আনা হয়। সেই গাড়িগুলি যাত্রাবিরতি করে এই মন্দিরে। পাশ ও অঙ্কুশধারিণী দ্বিভুজা দেবী ত্রিনেত্রা, পদ্মাসনা, স্মিতবদনা। নিচু ছাদের ছোট মন্দিরটি ভারি জমজমাট। মাথা নীচু করে ঢুকতে হল। মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢোকার মুখে ঝোলানো অসংখ্য পেতলের ঘন্টার সম্মিলিত ধ্বনি, ধূপ ধোঁয়া-ফুল মালা...

অবশেষে, দিনাবসানে, পুরী। অবস্থিতি সেই শতাব্দীপ্রাচীন হোটেলে। এনাদের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ হৃদ্যতা বিদ্যমান। এবারে শ্রীমতী পাল সঙ্গে আসছেন জেনে তাঁরা মহার্ঘ একটি ঘর আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন; আর একটি গাড়ি চার দিনের জন্য। হোটেলঘরসন্নিহিত বারান্দায় বসলেই মন ভাল হয়ে যায়, সমুদ্র যেন গায়ে উঠে আসে, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে দেয় না আমরা কেন পুরীতে।

![]()

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা। সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গেও।

![]()

|

||