|

|

|

|

|

ইতিহাসের সন্ধানে মুর্শিদাবাদে

সৌমাভ ঘোষ

পর্ব - এক

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,

দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশির বিন্দু।।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যিই তাই। দূরদূরান্ত অনেক ঘোরা হলেও যাওয়া হয়নি সুবে-বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে তিনটি সুবা (বাংলা, অযোধ্যা বা আওধ এবং হায়দরাবাদ) উত্তরাধিকারসূত্রে নবাবি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে প্রথম ছিল বাংলা। ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার ফাঁকে ফাঁকে জন কে-র "দ্য অনারেবল কোম্পানি! আ হিস্ট্রি অফ দ্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি"–পড়তে পড়তে ছোটবেলার ইতিহাস ক্লাসের কথা মনে পড়ছিল এবং সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ দেখতে যেতেও মনের গোপনে একটা সুপ্ত বাসনা জাগছিল। কিন্তু বিধি বাম! করোনার উপদ্রব। বাড়ি, ব্যাঙ্ক ও বাজার ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবাও পাপ। তাই মনের বাসনাকে মনেই রাখা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি একটু ঠিক হতেই, হঠাৎ করে একঘেয়ে কাজের থেকে দিন তিনেকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে। একদিকে করোনার প্রকোপ আর অন্যদিকে এই বাড়ির মধ্যে পুরো বন্দী হয়ে থেকে জীবন একপ্রকার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই দুজনে মিলে ঠিক করলাম হোক অফ সিজন, যেতে তো আর কোন বাধা নেই। যা ভাবা তাই কাজ।

১৩ মার্চ শনিবার শিয়ালদহ থেকে রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চড়ে বসলাম দুজনে। বসলাম বলা ভুল রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেন, তাই বাড়ি থেকেই রাতের খাওয়া সেরে যাওয়ার জন্য, আর দুজনেরই আপার বার্থ হওয়ায় একদম লম্বা হয়ে পড়লাম। নিচে লোক সমাগম চলতে থাকল, মাঝখানে চেকার এসে টিকিট দেখে গেলেন। মার্চ মাস তাও যেন আপার বার্থে শুয়ে কেঁপে যাচ্ছিলাম। ফোনে মেসেজ করতে উত্তর এল আমার গিন্নিও ঠান্ডায় জমে যাচ্ছেন। উল্টোদিকের একজন যাত্রী আবার জ্যাকেট বার করে পরলেন। ভাবলাম মার্চ মাসেও মুর্শিদাবাদে এত ঠান্ডা পড়ে! কিন্তু আমরা তো কোন গরম পোশাক আনিনি। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল। পথে আর সেরকম কিছু ঘটনা ঘটেনি। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ফোন-এর কাঁপুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল, মেসেজ পেলাম আর একটুপরেই নামতে হবে।

ট্রেন ঠিক সময়ে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নামিয়ে দিল। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঠান্ডা রয়েছে, কিন্তু কাঁপুনি নেই। নিশ্চিন্ত হলাম। যাইহোক টোটো ধরে পৌঁছে গেলাম হোটেল অন্বেষায়। দেখলাম ত্রিপোলিয়া গেট পেরিয়ে কেল্লা নিজামত এলাকায় প্রবেশ করেছি। কেল্লা নিজামত এলাকাতেই ছিল নবাব এবং তাঁদের বেগমদের প্রাসাদ। এই ত্রিপোলিয়া গেটের প্রবেশপথটি এতটাই উঁচু যে হাওদাসমেত হাতি এর মধ্যে দিয়ে যেতে পারত। এর ওপরের নহবতখানা থেকে সানাইবাদকরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে সানাই পরিবেশন করতেন।

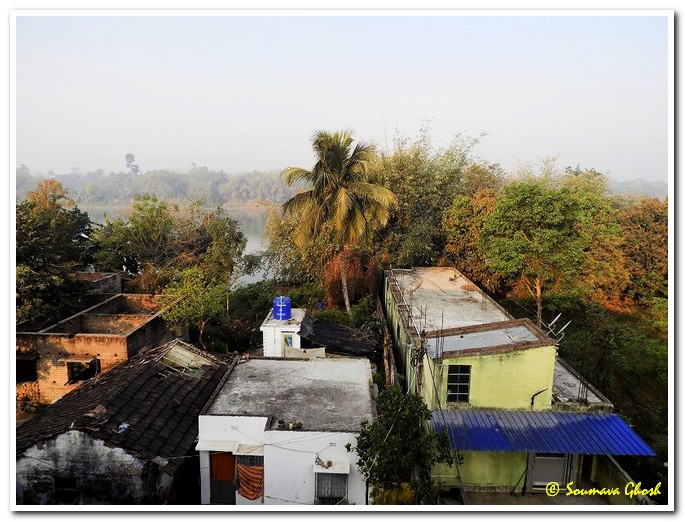

হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। হোটেলটির অবস্থান খুব ভাল জায়গায়, লালবাগের প্রধান রাস্তা থেকে একটু ভেতরে যার ফলে গাড়ির কচকচিটা নেই। আবার ইমামবাড়া ও হাজারদুয়ারি একদম হাঁটা দূরত্ব এবং পেছনে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। হোটেলে ঢোকার পর হোটেলটি কেমন এবং ঘরের পজিশন ঠিকঠাক কিনা তা নিয়ে মনে যে দুশ্চিন্তা ছিল, বিশেষ করে আমার সহধর্মিণীর, কারণ সে নিজের দায়িত্বে বুক করেছিল ট্যুরপ্ল্যানার থেকে তথ্য নিয়ে, ঘর দেখে সেটা দূর হল। এককথায় দারুণ। হোটেলের ম্যানেজারও খুব ভালো। বললেন, রিভার-ফেসিং ঘর দিয়েছি। যদিও আমাদের ঘোরাঘুরিতে সেটা কিছুই উপভোগ করতে পারিনি, কিন্তু রাত্রে বেশ ঠান্ডা হত ঘরটা।

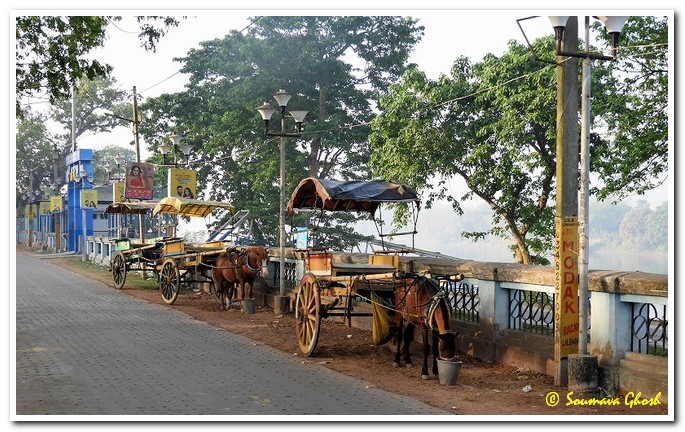

যে টোটো ধরে হোটেলে এলাম তার সঙ্গেই কথা বলে নিয়েছিলাম দর্শনীয় স্থানগুলো ঘোরাবার জন্য। ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ভোর ভোর-ই বের হলাম চারপাশটা দেখার জন্য। ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারি, ভাগীরথীর ঘাট, ওয়াসিফ মঞ্জিল দেখলাম ভোরের আলোয়। হাজারদুয়ারির মাঠে সকালে হাঁটতে আসেন অনেকে। আলো আর অন্ধকারে সবকিছু কত পাল্টে যায়! যে ইমামবাড়াকে রাতের অন্ধকারে টোটো থেকে দেখে ভয়ালদর্শন মনে হচ্ছিল, ভোরের আলোয় তারই স্নিগ্ধরূপ আকৃষ্ট করল। এরপর হোটেলে ফিরে একটু পেটপুজো সেরে টোটো ধরে বেড়িয়ে পড়লাম টো টো করে ঘোরবার জন্য।

পর্ব – দুই

কথায় বলে 'ইতিহাস ফিস ফিস কথা কয়'। আর এমন স্থানের একটু ইতিহাস বর্ণনা না করলে ভ্রমণকাহিনিটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই ভ্রমণ প্রসঙ্গ শুরু করার আগে, পিছিয়ে যাচ্ছি প্রায় তিনশ বছর। সাল তারিখের কচকচি সরিয়ে রেখে আলোকপাত করছি। কারণ এটা ভ্রমণকাহিনি, ইতিহাস ক্লাস নয় আর আমিও ইতিহাসের ছাত্র নই। এই জায়গাটির আদি নাম ছিল মকসুদাবাদ। মুর্শিদকুলি খান এখানকার নবাব নাজিম নিযুক্ত হওয়ার আগে ঢাকা ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অর্থাৎ এককথায় সুবে বাংলার রাজধানী। যদিও বাদশাহ শাহজাহানের আমলে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন, রাজধানী ছিল রাজমহল-এ। পরবর্তীতে আওরঙ্গজেব বাদশাহ হলে, তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মির জুমলা শাহ সুজাকে প্রথমে ১৬৫৯ সালে খাজওয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও তারপর সুদূর আরাকান প্রদেশে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পুরষ্কারস্বরূপ বাংলার নতুন সুবেদার নিযুক্ত হন এবং রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ঢাকাতে। তাই বাংলার সুবেদার বসবাস করতেন ঢাকাতেই। মুর্শিদকুলি খানের জন্ম দক্ষিণ ভারতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হয় এবং ভাগ্যের ফেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক সেই সময় সমগ্র দেশের অবস্থা কেমন ছিল। একদিকে দিল্লির মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে প্রথমে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর এবং পরে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অর্থব্যয় এবং লোকব্যয়ে জেরবার। অন্যদিকে তাঁর পৌত্র আজিমুশওয়ান তখন বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী সুবেদার ইব্রাহিম খানের সময় থেকে বিভিন্ন সামন্ত প্রভু (অবিভক্ত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার জমিদার শোভা সিংহ) ও আফগানদের (রহিম খান) নেতৃত্বে যেসব বিদ্রোহ ইতস্তত দানা বেঁধেছিল, তা কঠোর হাতে দমন করেছেন। ঠিক এইরকম সময়ে মুর্শিদকুলি খান ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে এলেন দক্ষিণ ভারত থেকে।

যে কোনও কারণেই হোক সুবেদারের সঙ্গে দেওয়ানের সম্পর্কটা ভাল ছিল না। অপরদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী মুর্শিদকুলি বুঝেছিলেন আওরঙ্গজেবের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বিরাট যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, সেই কারণে তিনি যা খাজনা আদায় হত, তা সুবেদারের হস্তে সমর্পণ না করে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিতেন দিল্লির বাদশাহর কাছে। এমনি করেই তিনি আওরঙ্গজেবের সুনজরে আসেন এবং 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ও দিল্লির সিংহাসন দখল করা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যেই বাদশাহ ফারুকশিয়র বাংলার নবাব নাজিম নিযুক্ত করেন মুর্শিদকুলি খানকে। ঢাকা থেকে এই মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসেন মুর্শিদকুলি, ১৭১৭ সালে। নিজের নামে জায়গাটির নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। তাঁর হাত ধরেই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে যাত্রা শুরু করে বাংলা। তিনি ছিলেন সুবে বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তিনি এবং তাঁর পরিবারের বাকি দুই শাসক সুজাউদ্দিন খান (মুর্শিদকুলির জামাতা) এবং সরফরজ খান (সুজাউদ্দিনের পুত্র) রাজত্ব করেছিলেন ১৭৪০ সাল পর্যন্ত। শেষে বিহারের গভর্নর (নাজিম) আলিবর্দি খানের গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরজ খানকে পরাজিত ও হত্যার মধ্য দিয়েই নাসিরি বংশের শাসনের শেষ হয় এবং আফসারি বংশের রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছিল।

আলিবর্দি খানের রাজত্বকাল কেটে গিয়েছিল বাংলাদেশে বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে করতেই। অপুত্রক হওয়ায় তিনি পরবর্তী নবাব নাজিম মনোনীত করে যান দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে। সিদ্ধান্তটা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং মধ্যম কন্যার পুত্র পুর্ণিয়ার নবাব সৌওকত জঙ্গের মোটেই পছন্দ হয়নি। ফলস্বরূপ শুরু হয় সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নদিয়ার পলাশীর প্রান্তরে এক অসম লড়াই-এর মধ্য দিয়ে বাংলার স্বলায়ু স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায় সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এদেশে ব্যবসা করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির সহযোগিতায় ও সেইসঙ্গে আফসারি বংশের রাজত্বকালও শেষ হয়। এই ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ঘসেটি বেগম, সিরাজের সেনাপতি মির জাফর, রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ ও তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস, জগৎশেঠ, মহতাবচাঁদ ও লর্ড ক্লাইভ এবং আড়াল থেকে মদত দেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

মির জাফর এরপর সুবে বাংলার নতুন নবাব নাজিম হলেন। শুরু হল নজাফি বংশের শাসন। কিন্তু নামেই নবাব নাজিম; শাসনভার পুরোটাই ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। শেষে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব মির জাফরের জামাতা মির কাশেম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর বাংলার দেওয়ানি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। যে বাংলাকে এককালে 'Richest province of Mughal Empire' বলা হত, সেই বাংলার মানুষ ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) কোম্পানির শোষণ এবং অযোগ্য পুতুলনবাবদের শাসনকার্যে দেখল এক ভয়ঙ্কর মন্বন্তর, বাংলার ইতিহাসে যা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। এই বাংলা দিয়ে যে ইংরেজ শাসনের শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা গ্রাস করল সমগ্র ভারতকে। 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হল। এরপর ইংরেজদের তত্ত্বাবধানেই বাংলায় একের পর এক মির জাফরের বংশধররা সিংহাসনে বসেন নবাব নাজিম উপাধি নিয়ে। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র উপাধিটাই পেতেন, শাসনকার্যে তাঁদের কোন অবদান ছিল না, কেবলমাত্র দস্তখত করা ছাড়া। শেষে ১৮৮০ সালে ফেরাদুন জা (মনসুর আলি খান)-এর শাসনকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'নবাব নাজিম' উপাধিটাও বিলুপ্ত করা হয়। এরপর বাকিরা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের 'নবাব' হিসেবে রাজত্ব করে গেছেন। যাইহোক, এই হল মোটামুটি মুর্শিদাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার আসা যাক ভ্রমণপ্রসঙ্গে।

পর্ব- তিন

প্রথম গন্তব্য আজিমুন্নিসা বেগমের সমাধি ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ। স্থানীয়দের ভাষায় এটি 'জ্যান্ত বেগমের সমাধি'। একবার মুর্শিদকুলি খানের কন্যা আজিমুন্নিসা বেগমের কঠিন অসুখ হয়। সেটি সারানোর জন্য বড় বড় হাকিম, কবিরাজরা জ্যান্ত মনুষ্য শিশুর কলিজা খেতে বলেছিলেন। এই কাজটি করতে করতে বেগমের অসুখ সেরে গেলেও, তাঁর কলিজা খাওয়ার একটা নেশা ধরে যায়। এই খবর কানে যেতে নবাব মুর্শিদকুলি খান তাঁকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ছিলেন। এই বেগম আবার 'কলিজা খাকি বেগম' নামেও পরিচিত। কবরটি রয়েছে মসজিদের সিঁড়ির নিচে। লোকাল গাইডরা বলেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে, পর্যটকদের পদধূলিতে আজিমুন্নিসা বেগমের আত্মা শান্তি পাবে।

এরপর পথে পড়ল বাংলার ষষ্ঠ নবাব মির জাফরের আরাধনা করার মসজিদ। মসজিদটি তাঁর তৃতীয় বেগম যিনি ইতিহাসে মুন্নি বেগম নামে পরিচিত, তিনি নির্মাণ করান।

তারপর এল মির জাফরের বাড়ির দেউড়ি। এটি 'নিমকহারাম দেউড়ি' নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলে মির জাফরের বড় ছেলে মিরনের নির্দেশে মহম্মদি বেগ নবাব সিরাজকে হত্যা করে এই দেউড়িতেই ঝুলিয়ে রেখেছিল।

তার ভেতরে কিছুটা গিয়ে চোখে পড়ল লোহার গেট, যার ভেতরে মির জাফরের বর্তমান বংশধররা থাকেন। এখানে রয়েছে একটি সুদৃশ্য ইমামবাড়া। এখানে প্রবেশ ও ফোটো তোলা দুটিই নিষিদ্ধ। একসময়ের নবাবের বংশধররা এখন লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছেন। আর একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রের প্রধান ফটক। মির জাফরের পরিবারের সদস্যদের প্রায় এগারোশোটি সমাধি রয়েছে এখানে।

শুধুমাত্র শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা-র ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর তাঁকে প্রথমে এখানে সমাধিস্থ করা হলেও পরে কারবালার প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করা হয়। পর্দানশীন প্রথা মেনে বেগমদের সমাধিগুলি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যদিও বর্তমানে পাঁচিল অনেক জায়গাতেই ভেঙে পড়েছে। এছাড়াও রয়েছে মিরনের পোষা বাজপাখি ও পায়রার সমাধি। সমাধিক্ষেত্রটি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনস্থ নয়। মির জাফরের পরিবারের সদস্যরাই এর দেখভাল করেন।

এবার পাড়ি জমালাম কাঠগোলা বাগানবাড়িতে। ১৭৮০ সালে লক্ষ্মীপদ সিং ডুগার আড়াইশো বিঘে জমির ওপর এই বাড়িটি নির্মাণ করান। প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল পথের দুধারে ঘোড়সওয়ার চারটি মূর্তি - চার ভাই লক্ষ্মীপদ, জগপদ, মহীপদ ও ধনপদের। এরপর রয়েছে টিকিট কাউন্টার। প্রবেশমূল্য দিয়ে ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে সিংহতোরণবিশিষ্ট সুড়ঙ্গপথ।

সুড়ঙ্গটি দুশো মিটার দূরে জগৎশেঠের বাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এমনকি ভাগীরথী পর্যন্ত যাওয়া যেত এটি দিয়ে। বর্তমানে ভাগীরথীর জল ঢুকে যাওয়ায় সুড়ঙ্গটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে রয়েছে একটি চিড়িয়াখানা। বিভিন্নধরণের মাছ আর পাখিতে পরিপূর্ণ। এখানে রয়েছে বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর ও ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর প্রস্তরমূর্তি। বাগানবাড়িটি খুবই সুন্দর - বিভিন্ন দামী দামী আসবাবপত্রে ভর্তি। ১৮৭০ সালের পর পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল বাগানবাড়িটি। কলকাতানিবাসী লক্ষ্মীপদ সিং ডুগারের বংশধররা এটির দেখভাল করেন বর্তমানে। এর অভ্যন্তরে ফোটো তোলা বারণ। বাড়িটির সামনে রয়েছে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটি বড় জলাশয়। নানান রকমের রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে সেখানে।

আর একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে পাথরবাঁধানো একটি মুক্ত মঞ্চ। এই মুক্ত মঞ্চটি ছিল নাচঘর, যা সে সময়ে বেলজিয়াম গ্লাস দিয়ে ঘেরা থাকত। জনশ্রুতি কলকাতা, দিল্লি, লখনউ থেকে বাঈজি আসত শেঠদের মনোরঞ্জন করতে। শোনা যায় হিরা বাঈ প্রতি সন্ধ্যায় নৃত্য পরিবেশন করতে তখনকার দিনে পাঁচহাজার টাকা করে পারিশ্রমিক নিত। আর একটু এগোলে সামনে রয়েছে শ্রী শ্রী আদিনাথজির মন্দির। মরসুম না হওয়ায় গোলাপবাগানের সৌন্দর্যটি তেমনভাবে উপভোগ করা যায়নি। তবে জায়গাটির নাম নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এখানে কাঠের গোলা বা আরত ছিল আবার কারও মতে সুন্দর কাঠগোলাপের বাগান ছিল, যা থেকে এর নাম হয়েছিল কাঠগোলা।

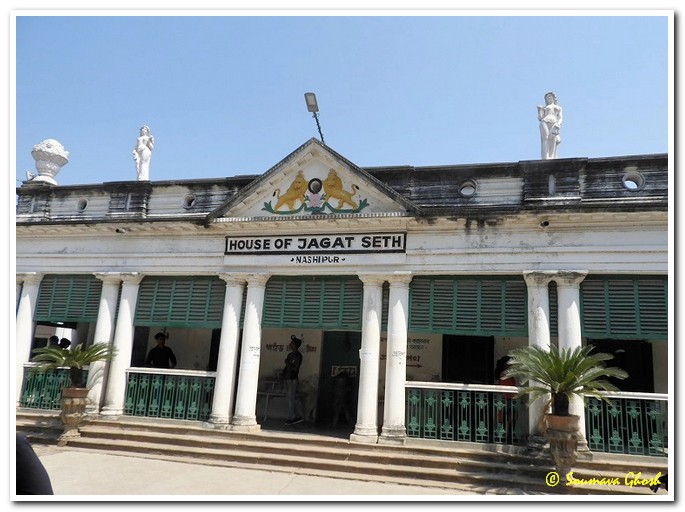

কাঠগোলা দেখে পৌঁছলাম জগৎশেঠের বাড়ি। এই সেই বাড়ি যেখান থেকে একসময় দেশের নবাব, বাদশাহ এমনকি বিদেশি বণিকরাও অর্থসাহায্য পেতেন। এইকারণে দিল্লির বাদশাহ-এর থেকে এনারা 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করেন। অনেকের মতে সেই সময় জগৎশেঠের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের সব ক'টি ব্যাঙ্কের থেকে বহুগুণ বেশি।

বাড়িটিতে পা দিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করে কোম্পানির টাকা করলে এই বাড়ির প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ইতিহাসের কী নির্মম বিচার! যাঁরা একসময় ইংরেজদের মদত দিয়ে সিরাজকে গদিচ্যুত করেছিলেন; তাঁরাই ক্রমশ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে শাসনব্যবস্থা থেকে ব্রাত্য হয়ে যেতে থাকলেন। জগৎশেঠের বাড়ির মধ্যে রয়েছে কাঠগোলা বাগানবাড়িতে দেখা সুড়ঙ্গের অপর মুখটি। এখানেও ছবি তোলার অনুমতি নেই। বর্তমানে এই বাড়িটি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে রয়েছে জগৎশেঠের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। এছাড়া রয়েছে পরিবারের আরাধ্য পার্সি মন্দির।

এবারের গন্তব্য নশিপুর রাজবাড়ি। এটি রাজা দেবী সিংহের বাড়ি নামেও পরিচিত। দেবী সিংহের পূর্ব পুরুষরা দিল্লির বাদশাহর থেকে 'রায়' উপাধি লাভ করেন। ১৭৬১ তে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর দেবী সিংহের বাবা রায় দেওয়ানী সিংহ চলে আসেন এই বাংলায়। এই সময় দিল্লির প্রদীপ প্রায় নিভু নিভু, যত রোশনাই এই বাংলায়। দেওয়ানী সিংহ এখানে এসে ব্যবসা শুরু করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর পুত্র দেবী সিংহ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের এক জন সামান্য কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও অসামান্য কর্মদক্ষতার জন্য অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ক্লাইভের সুনজরে পড়েন। সিংহ পরিবারের সুদিনের সূত্রপাত হতে থাকে। হেস্টিংসের বদান্যতায় বাংলা ও বিহারের কিছু পরগনা লাভ করেন দেবী সিংহ ও তাঁর ভাই। একদিকে ১৭৭৩ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে দেবী সিংহ তার প্রধান নির্বাচিত হন, অপরদিকে তাঁকে রাজস্ব দফতরের দেওয়ান করা হয়। এইসময় হেস্টিংস পুরোনো জমিদারিপ্রথার পরিবর্তে চালু করেন পাঁচ বছরের ইজারাদারি প্রথা। পাঁচ বছর মেয়াদকালের মধ্যে যথাসম্ভর রোজগার করে নেওয়ার তাগিদে প্রজাদের ওপর প্রচণ্ডভাবে শোষণ করত ইজারাদারেরা, যা ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারকেও হার মানাত। এরকমই একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন এই দেবী সিংহ। ১৭৭৬ সাল নাগাদ তিনি নশিপুর রাজবাড়িটি নির্মাণ করেন। শোনা যায় প্রজারা খাজনা দিতে না পারলে তাদের জোর করে তুলে এনে এই রাজবাড়িতে অকথ্য অত্যাচার করা হত, এমনকি ফাঁসিও দেওয়া হত। এই অত্যাচার থেকে মেয়েরাও বাদ যেত না। অত্যাচারের মাত্রা এতই বেড়ে গেছিল যে সেই সময় রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় প্রজাবিদ্রোহ শুরু হয়। কোম্পানির কর্মকর্তাদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। ফলস্বরূপ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও, উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয় তাঁকে। কোম্পানি বাহাদুর নিজেদের দোষ লাঘব করতে এরপর দেবী সিংহকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করে।

পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়িটির করুণ অবস্থা হলে দেবী সিংহের উত্তরপুরুষ মহারাজা কীর্তিচাঁদ বাহাদুর ১৮৫৬ সালে অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের এক বছর আগে স্থানীয় মানুষের সাহায্যে বাড়িটি পুনর্নিমাণ করান। এটিও বর্তমানে মিউজিয়াম হিসেবে সংরক্ষিত। এখানে তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, দলিল দস্তাবেজ ছাড়াও রয়েছে শিল্পী পঞ্চানন বাবুর কিছু অসামান্য চিত্রকর্ম। রয়েছে আট ফুট উচ্চতার গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। এছাড়াও নাটমন্দির, হনুমান মন্দির এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

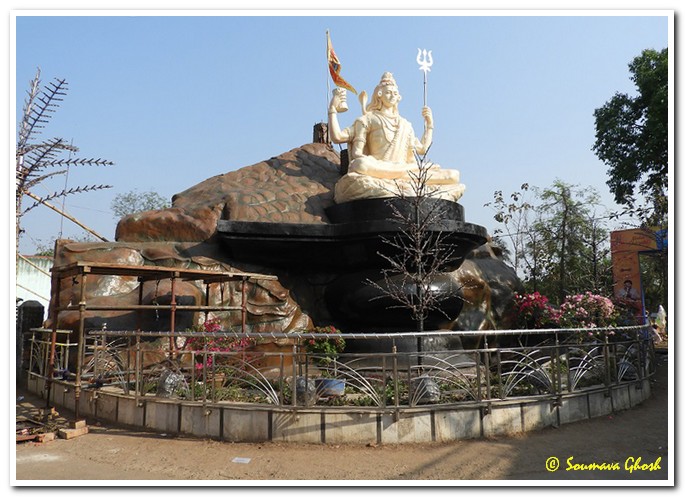

এবার হাজির হলাম জাফরাগঞ্জের শ্রী রঘুনাথজির মন্দিরে, যা আবার নশিপুর আখড়া নামেও পরিচিত। এটি রামানুজ সম্প্রদায়ের মহন্ত ভগবান দাসের আশ্রম।

মির জাফর মহন্ত লছমন দাসকে এই জমিটি দান করেন। লছমন দাস উত্তরাখণ্ড থেকে একটি শিবলিঙ্গ এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে রুপোর হাতি, সোনার রথের সঙ্গে রয়েছে আশি টাকা মূল্যের গাড়ি। প্রধান মন্দিরটির মাথায় লাল ও সবুজ রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পলাশীর যুদ্ধ। লাল দিয়ে কোম্পানির সেনা ও সবুজ রঙের মাধ্যমে নবাবের বাহিনীকে দেখানো হয়েছে। শুনলাম এখানে আষাঢ় মাসে রথ, শ্রাবণ মাসে ঝুলন ও কার্তিকে রাস উৎসব হয়। আগে কলকাতার শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করলেও বর্তমানে অর্থাভাবের জন্য স্থানীয় শিল্পীদের দিয়েই অনুষ্ঠান করানো হয়ে থাকে।

পর্ব - চার

এরপর পথে পড়ল ফুটি বা ফৌটি মসজিদ। বাংলার তৃতীয় নবাব মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্র সরফরজ খান যে এক বছর (১৭৩৯-৪০) সুবে বাংলার নবাব নাজিম ছিলেন, তার মধ্যে এটি নির্মাণ করান। শোনা যায় এই মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল একদিনে। বর্তমানে এটির হাল খুবই শোচনীয়।

সরফরজ খান মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বড়ই উপেক্ষিত শাসক, এমনকি মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে কোথাও তাঁর সমাধির উল্লেখ নেই। ১৭৪০ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হলে, আলিবর্দি খান তাঁর পরিবারকে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেন। তারপর থেকেই এই নবাবের চিহ্ন বাংলার ইতিহাস থেকে মুছে যায়। এই মসজিদটি এখনও সরফরজ খানের শাসনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তবে বেশিদিন এই ভার বহন করতে পারবে কিনা সন্দেহ! হয়ত এরপর সরফরজ খানের চিহ্ন মুর্শিদাবাদ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

ফুটি মসজিদ পেরিয়ে এগোনোর সময় টোটোর চালক দেখাল পর পর রেশমগুটি শুকনো করার জায়গা। রোদের মধ্যে খোলা মাঠে হাজারে হাজারে রেশমগুটি শুকোনো হচ্ছে কাঠের জালের ওপর। মুর্শিদাবাদ সিল্ক-এর নাম সবাই জানে। এই হল তার উৎস।

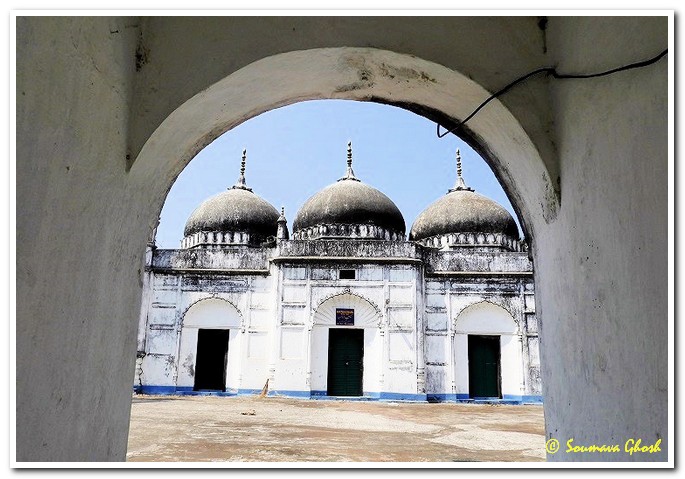

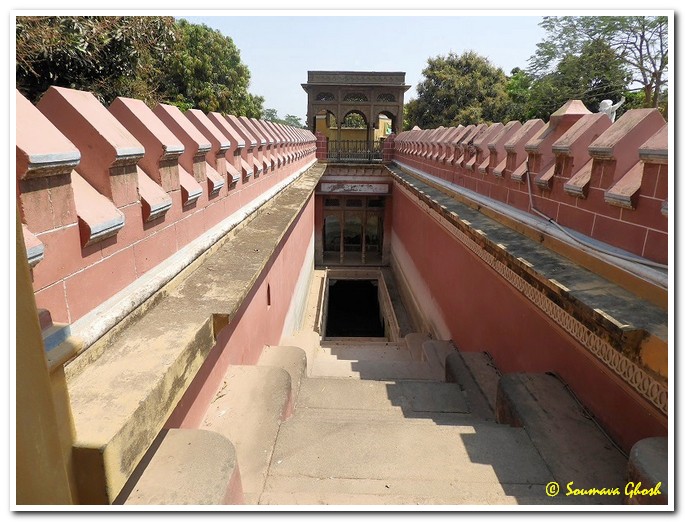

দৌহিত্রের মসজিদ আগেই পথে পড়েছিল। এইবার পা রাখলাম মাতামহের নির্মিত মসজিদে। ঠিকই আন্দাজ করেছেন পাঠকরা। এই হল মুর্শিদকুলি খান নির্মিত মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম স্থাপত্য কাটরা মসজিদ। ১৭২৩-২৪ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল মসজিদটি। এর চারধারে রয়েছে চারটি মিনার। দুটি এখনও অবশিষ্ট থাকলেও বাকি দুটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। সিঁড়ির নিচেই শায়িত রয়েছেন নগরজনক। তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছে ছিল, যারা তাঁর সমাধিক্ষেত্র দেখতে আসবেন তাঁদের পদধূলিতে তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করবে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই প্রথমে চোখে পড়ে একটি বড় চাতাল, যাতে দুহাজার লোক একসঙ্গে বসে নমাজ পড়তে পারত। চাতালে দুহাজারটি বর্গাকার টালি বসানো আছে প্রত্যেক নমাজির বসবার জন্য।

সিঁড়ির অপরপ্রান্তে রয়েছে মসজিদের প্রবেশপথ। মসজিদটিতে আছে পাঁচটি দরজা ও পাঁচটি গম্বুজ। দরজাগুলোর উল্টোদিকে রয়েছে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকার কুলঙ্গি বা 'মিহরাব', যা মক্কার দিক নির্দেশ করে। এই মসজিদটি সেই সময়ে ইসলামিক শিক্ষার পীঠস্থান বা মাদ্রাসা রূপে গণ্য হত। চারপাশে সাতশোটি ঘর আছে, সেগুলো কোরান পাঠকদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হত। প্রাঙ্গণের একধারে রয়েছে একটি শিব মন্দির। কে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কাটরা মসজিদ দেখে পৌঁছলাম জাহানকোষা কামান দেখতে। দিল্লির বাদশাহ যখন শাহজাহান তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন ইসলাম খান (১৬৩৫-৩৯)। তাঁর আমলে ঢাকার জনৈক কারিগর জনার্দন কর্মকার অষ্টধাতু দিয়ে এই কামানটি নির্মাণ করেন। 'জাহান কোষা' শব্দের অর্থ 'পৃথিবী ধ্বংসকারী'।

এটি বর্তমানে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কাটরা মসজিদের দক্ষিণ পূর্বে তোপখানায় এটি অবস্থিত। এর ওজন সাত টন। লম্বায় সতেরো ফুট ছয় ইঞ্চি এবং চওড়ায় তিন ফুট। শোনা যায় এটি থেকে একবার গোলা ছুঁড়তে সতেরো কিলোগ্রাম বারুদ প্রয়োজন হত।

এইবার রওনা দিলাম কাশিমবাজার। সরস্বতী নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য ক্রমশ ম্লান হতে থাকে। অন্যদিকে সতেরো শতক থেকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে কাশিমবাজারের গুরুত্ব বাড়ায়, বিভিন্ন বিদেশি বণিকসম্প্রদায় যেমন ইংরেজ, ডাচ, ফরাসিরা এখানেই তাদের প্রথম বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে। কলকাতা প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে পর্যন্ত কাশিমবাজার বিদেশি বণিকদের আনাগোনায় সর্বদা মুখরিত হয়ে থাকত। কাশিমবাজার রাজবাড়ি পৌঁছনোর আগে পথে পড়ল ডাচ কবরখানা। ১৬৬৬ সালে ডাচরা কাশিমবাজারে কুঠি নির্মাণ করে। ১৭২১ থেকে ১৭৯৯-এর মধ্যে মোট সাতচল্লিশ জন ডাচ কর্মচারীকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এই কবরখানায়। এরপর ইংরেজরা ডাচ কুঠি অধিগ্রহণ করলে ডাচরা কাশিমবাজার পরিত্যাগ করে৷ প্রায় দুশো-আড়াইশো বছর আগের সমাধিক্ষেত্রটি রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার অভিমান বুকে নিয়ে আজও দণ্ডায়মান।

কাশিমবাজারে দুটি রাজবাড়ি। আমরা প্রথম গেলাম কাশিমবাজার বড় রাজবাড়ি। সতেরো শতকের মাঝামাঝি কৃষ্ণকান্ত নন্দীর হাত ধরে এই রাজবাড়ির উত্থান। মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংসকে সিরাজের রোষ থেকে বাঁচিয়ে গোপনে মুর্শিদাবাদ ছাড়তে সাহায্য করেছিলেন তিনি। হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দিল্লির বাদশাহর কাছে কৃষ্ণকান্তের উত্তরপুরুষদের 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। এই বংশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে একটি ছোট বিশেষণই যথেষ্ট মনে হয়, তা হল 'দাতাকর্ণ'। বাড়িটির বর্তমানে খুবই খারাপ অবস্থা। প্রবেশ নিষেধ। আমরা টোটো থেকেই দেখলাম।

তারপর এলাম ছোট রাজবাড়ি। ১৭০০ সাল নাগাদ অযোধ্যারাম রায় পিরজপুর জেলা (অধুনা বাংলাদেশে) থেকে কাশিমবাজার এসে রেশমের ব্যবসা শুরু করেন। তিনিই এই কাশিমবাজার ছোট রাজবংশের জনক। বর্তমানে এই বাড়িটি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এছাড়াও রাজপরিবারের মালিকানাধীন-এর তালিকায় 'রূপকথা' হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট, বুটিক ইত্যাদিও আছে। ছোট রাজবংশের বর্তমান প্রজন্ম প্রশান্ত কুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া রায় (সুগার এণ্ড স্পাইস-এর কর্ণধার) কলকাতায় বসবাস করেন। বাড়িটিতে একদিকে রয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ অন্যদিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির। দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা থেকে সবাই আসেন এবং খুব ধুমধামের সঙ্গে আড়াইশো বছরের প্রাচীন পুজোটি অনুষ্ঠিত হয়।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি দেখে আমরা পাড়ি জমালাম পাতালেশ্বর শিব দেখতে। পথে দাঁড়ানো হল ওল্ড ইংলিশ সিমেটারিতে। অনেকটা কলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেটারির মতো হলেও আকারে অনেক ছোট। এখানে অল্প কিছু ইংরেজদের সমাধি থাকলেও প্রধান আকর্ষণ বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা স্ত্রী মেরি হেস্টিংস ও কন্যা এলিজাবেথের সমাধি দুটি। যদিও বর্তমানে সমাধি দুটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ফলকগুলি বেশ অস্পষ্ট। হেস্টিংস সাহেব বাংলার গভর্নর হিসেবে কাজ শুরু করার আগে এই মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মারা গেলে এখানেই সমাহিত করা হয়।

বলা হয়নি,কাশিমবাজারেই মধ্যাহ্নভোজনটি সেরে নিয়েছিলাম। এইবার পাতালেশ্বর শিব মন্দিরে পৌঁছলাম। এখানে শিবলিঙ্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অন্য মন্দিরের মতন শিবলিঙ্গটি বেদির ওপর বসানো নয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করলে দেখা যায় মন্দিরের গর্ভগৃহে মাটির গর্তে শিবলিঙ্গটি রয়েছে। শিবরাত্রির পর পরই গেছিলাম বলে দেখা গেল মন্দিরটি বেশ সাজানো। মঞ্চে গান হচ্ছে আবার সেই সঙ্গে প্রচুর ভক্ত সমাগমও হচ্ছে।

মন্দিরের পাশেই রয়েছে মুর্শিদাবাদের একমাত্র সতীদাহ-এর ঘাটটি। যেটি দেখে শরীরে নিজের অজান্তেই একটা শিহরণ অনুভব করলাম। রাত্রে যে মুর্শিদাবাদ আসতে ট্রেনে কেঁপে যাচ্ছিলাম, দিনের বেলা সেখানে ঘুরে রোদের তেজে পুরো গলদঘর্ম অবস্থা। সঙ্গের জল প্রায় শেষ। তাই শিব দর্শন করে আমরা দুজন ঠান্ডা পানীয়ের স্মরণাপন্ন হলাম। গলা ভেজাতে আরাম হল। 'বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে' বেড়াতে এসে তো আর বিশ্রাম নেওয়া যায় না। তাই রোদ উপেক্ষা করেই আমরা এগলাম। চরৈবেতি!

আজকের মতো শেষ গন্তব্য মতিঝিল প্রাসাদ। এখান থেকে মতিঝিল বেশ কিছুটা দূর। তাই যেতে যেতে পাঠকবন্ধুদের আমাদের ঘোরার প্ল্যানটা জানাই। এত তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে ঘোরা শুরু করলাম যে এসব কিছুই বলা হয়নি। আগেই বলেছি হঠাৎ করে আসা। তাই মাত্র তিন দিন ছুটি নিয়ে আসা হয়েছে ১৫ থেকে ১৭। ১৭ ফেরার ট্রেন। মাঝখানে উপরি পাওনা ১৪ তারিখের রবিবার। পরিকল্পনাটা এইরকম, ১৪ তারিখ এদিকটা পুরো ঘোরা আর ১৫ তারিখ ভাগীরথী পেরিয়ে অন্যদিকটা। ১৬ তারিখটা রাখা থাকল লালবাগের বাকি দ্রষ্টব্য স্থানগুলির জন্য। ওমা! সত্যিই অনেকটা দূর। আসতে আসতে আমাদের টোটোর ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেল। আরেকটা টোটোতে চেপে মতিঝিল এসে নামলাম।

মতিঝিল প্রাসাদটি নওয়াজেস মহম্মদ খান তাঁর পত্নী মেহেরুন্নিসার জন্য তৈরি করান। এই নওয়াজেস মহম্মদ খান ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। আলিবর্দি খান বাংলার নবাব নাজিম হয়ে তাঁকে শুধুমাত্র ঢাকা বা তৎকালীন জাহাঙ্গীর নগরের ছোট নবাবই নিযুক্ত করেছিলেন তাই নয়, নিজের বড় মেয়ে মেহেরুন্নিসার সঙ্গে বিবাহও দেন। এই মেহেরুন্নিসাই ইতিহাসে ঘষেটি বেগম নামে পরিচিত। বর্তমানে প্রাসাদটি আর অবশিষ্ট নেই। যে ঝিল বা জলাশয়ের পাড়ে এই প্রাসাদটি ছিল তা দেখতে অবিকল ঘোড়ার ক্ষুরের মত, তাই মনে করা হয় এটি ভাগীরথীর অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। প্রাসাদ না থাকলেও রয়ে গেছে মতিঝিল মসজিদ, নওয়াজেস মহম্মদের সমাধি আর একটি দরজা-জানলা বিহীন গুপ্ত ঘর। এই ঘরটিতে কী ছিল তা আজও অজানা। কথিত আছে পলাশীর যুদ্ধের পর এক ইংরেজ কর্মচারী কামান দেগে এটি ভাঙ্গতে গেলে সে নিজেই মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু ঘরটি অটুটই থেকে যায়। কত কালের ইতিহাস এইভাবে বুকে চেপে রেখেছে ঘরটি ভেবে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। যে প্রাসাদটি এককালে ছিল পলাশীর ষড়যন্ত্রের প্রধান আঁতুড়ঘর, তা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ঘষেটি বেগম ও নওয়াজেস মহম্মদ নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁরা সিরাজের ভাই একরামউদ্দৌলাকে দত্তক নিয়েছিলেন। নওয়াজেস মহম্মদ দক্ষ প্রশাসক হওয়ায় এবং আলিবর্দি খান অপুত্রক হওয়ায় ঘষেটি বেগমের আশা ছিল আলিবর্দির পর নওয়াজেস মহম্মদ হবেন বাংলার নবাব। সেটি না হলেও তাঁদের দত্তক পুত্র সেই স্থান অভিষিক্ত করবে। কিন্তু আলিবর্দি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজকে নতুন নবাব মনোনীত করে যান। এর মধ্যে অবশ্য গুটি বসন্তে একরামউদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছে। আলিবর্দি খানের এই প্রস্তাবটি ঘষেটি বেগমের সবচেয়ে আপত্তির কারণ ছিল। এরপর সিরাজ ১৭৫৬ সালে কলকাতার দখল নেন। ১৭৫৭ সালে সিরাজ বাহিনীর হাতে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির পতন হলে, তিনি মতিঝিল প্রাসাদ আক্রমণ করেন ও ঘষেটি বেগমকে বন্দী করেন। অবশেষে আসে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। যে দিন সিরাজ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এই মতিঝিল প্রাসাদ থেকেই নদীয়া জেলার পলাশীর প্রান্তরের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। শোনা যায় এখানে মুক্তোর চাষ হত, তার থেকেই এই প্রাসাদটির নাম হয়েছিল মতিঝিল। সিরাজ নিজের জন্য অনুরূপ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে নাম রাখেন হীরাঝিল। যদিও সেটাও কালের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি। এই মতিঝিল প্রাসাদের জায়গায় বর্তমানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ প্রকৃতি তীর্থ। যার মধ্যে আলো ও ধ্বনির মাধ্যমে পলাশীর ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের নির্মম পরিণতিটা দেখান হয়। এছাড়া বোটিং, ফোয়ারা ইত্যাদি নানা রকম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। আজকের মত ঘোরা শেষ এবার হোটেলে ফেরার পালা।

মুর্শিদাবাদ বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নবাবি আমল আর মুর্শিদাবাদ সিল্ক। কিন্তু আমরা বাঙালি তাই শুধু পায়ের তলায় সর্ষে বলা ভুল। জিভেও আছে মিষ্টির স্বাদ। খুঁজে খুঁজে মিষ্টি খাওয়াইতো বাঙালির কাজ। তাই মুর্শিদাবাদ যাব ছানাবড়া আর পোস্তর মিষ্টি খাবনা এমন হয় নাকি? মিষ্টির রসে জারিত হয়ে নবাবি আমলের ইতিহাস অন্বেষণ করার মজাই আলাদা। ছানাবড়ার বাইরেটা কালো, ভেতরটা সাদা। অনেকটা কলকাতার কালোজামের মত হলেও খেতে আলাদা। সাধারণত কালোজাম একটু মোটা রসে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু ছানাবড়া সাঁতার কাটতে চায় পাতলা রসে। ছানাবড়ার ভেতরটা ফাঁপা হওয়ায় ওখানে একটু রস লুকিয়ে থাকে। অসাবধানে কামড় দিলে গা ভিজে যেতে পারে। তাই মা চামুণ্ডার রক্তবীজকে মারার মত জিভের ওপর বসিয়ে কামড় দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এরপর আসি পোস্তর মিষ্টিতে। পাতলা ক্ষীরের আস্তরণের ওপর রয়েছে পোস্তর একটা পাতলা চাদর। আর ভেতরে লুকিয়ে আছে গোলাকার বল। যা আবার রসসিক্ত। আমরা ছানাবড়ার কথা বলায় টোটোর দাদা আমাদের অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে গেল। দুরকম মিষ্টিই গলাধঃকরণ করে জল খেয়ে টোটোয় চড়ে বসলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। ঘরে এসে ফ্রেশ হলাম। হোটেল অন্বেষার উল্টোদিকেই একটি গুমটি দোকান ছিল। ওখান থেকেই আমরা রাতের আহার, সকালের চা এবং জলখাবার সম্পন্ন করতাম। প্রথম দিন আমরা রুটি, তড়কা ও ডিমের কারি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। গিন্নীর ইচ্ছে ছিল চিকেন। বললাম, কাল হবে।

~ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য~

![]()

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেক. সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

![]()