|

|

|

|

|

আবার গ্রিসে

শ্রাবণী ব্যানার্জী

কিছুদিন আগেই আবার সেই বহুবার দেখা গ্রিস থেকেই ফিরে এলাম। আমার এক বন্ধু ফোনেই চেঁচিয়ে উঠে বলল – তোরা গ্রিস গিয়ে কী আনন্দ পাস বলত? আমি তো বাপু একবার গিয়েই হতাশ হয়ে গেছি যেদিকে তাকাই সবই তো প্রায় ভাঙা, প্রাচীন গ্রিসের একটা বিল্ডিংও তো গোটা দেখলাম না রে। কথাটা হয়তো অনেকটাই সত্যি কিন্তু ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে আদৌ নয়, তারা এই হাজার হাজার বছরের পুরোনো সৌধগুলির মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান কারণ প্রতিটি শিলাস্তরেই লুকিয়ে আছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। যারা ইতিহাসের কচকচানি থেকে দূরে থাকতে চান (পুরোটা পারবেন না কারণ সেখানেও কয়েকহাজার বছরের পুরোনো মন্দির ও সৌধ দেখতে পাবেন) তারা গ্রিক আইল্যান্ডগুলিকে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিছক আনন্দ ফুর্তির স্থান হিসাবে বেছে নিতে পারেন। এদেশের মানুষগুলি নিঃসন্দেহে খুবই হুল্লোড়ে, রেষ্টুরেন্টে গেলে দেখবেন অনেকেই নাচছে, গাইছে আর কেউবা গিটার বাজিয়ে যাচ্ছে। 'OPA' অর্থাৎ চিয়ার্স বলে নাচতে নাচতে রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজারদেরও দেখা যায় সাদা রঙ করা মাটির প্লেট ভাঙতে শুরু করেছে আর নয়তো বা ওয়েলকাম্ জানানোর জন্য একটি ছোট ব্র্যাণ্ডিজাতীয় Tsipouro হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে।

জ্ঞানীগুণীজনরা মনে করেন প্রায় চারহাজার বছর আগে রাশিয়ার ইউরাল পর্বতের তৃণভূমি অঞ্চল থেকে আর্যরা খাদ্যাভাবে বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে তিনটি দেশে চলে যায়। একটি পারস্য যা কিনা এরিয়ান থেকে আজকের ইরান অন্যটি উত্তর ভারত ও তৃতীয়টি গ্রিস যদিও তার আগেও কয়েকটি সম্প্রদায় গ্রিসে বাস করত। জ্ঞাতিশত্রু কথাটা যে কি সাংঘাতিক তা প্রাচীন গ্রিস দেখলে কিছুটা আন্দাজ করা যায়, বহু ধ্বংসই এই পার্সিয়ানদের দ্বারাই হয় কারণ জ্ঞাতিভাইরা সারাক্ষণই একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে থাকতেন। দেবতাদের নাম পাল্টে গেলেও মিল কিন্তু চোখে পড়ার মত। গ্রিক দেবতা ও স্বর্গের রাজা ছিলেন জিউস – তিনি পারস্যে হলেন আহুরা মাজদা আর ভারতবর্ষে এসে হয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। পোসাইডন হলেন বরুণ তাছাড়া আপোলোর মতো সূর্য দেবতা ও বন্ধুত্বের দেবতা মিথ্রা বা আমাদের মিত্র তো আছেই। মেসেঞ্জার দেবতা হারমিস্ আমাদের নারদের মতো একের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন আবার কথা চালাচালি করে ঝগড়াও লাগাতেন। এই দেবতারা নিজেদের বউ অর্থাৎ স্বর্গের দেবীদের বাদ দিয়েও যখন তখন মনুষ্যরূপ ধারণ করে অন্যের স্বামী সেজে মর্ত্যের মহিলাদের সঙ্গে অশালীন কাজে লিপ্ত হতেন, তার ফলে প্রাচীন গ্রিসে যত দেবদেবী দেখবেন প্রায় সবারই পিতা জিউস। ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্র স্বামী গৌতম ঋষির রূপ নিয়ে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, একবার জিউস আলক্মিনীর স্বামী সেজে (থিবস্-এর সেনাপতি) তার সঙ্গে মিলিত হলেন আর তার ফলস্বরূপ পৃথিবী বিখ্যাত সুপারম্যান্ হারকিউলিস্এর জন্ম হল।

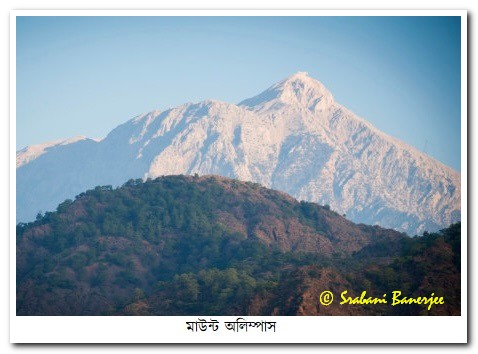

জিউস ও ইন্দ্র এই দুজনের হাতেই দেখবেন শক্তির প্রতীক হিসাবে বজ্র শোভা পাচ্ছে। জিউসএর বাসস্থান ছিল মাউন্ট অলিম্পাস্ যদিও তার উচ্চতা মাত্র নহাজার ফিট্ কিন্তু এ বেচারাদের তো আর হিমালয় পর্বত নেই তাই সর্বোচ্চ হিসাবে এর মাথাতেই জিউসকে বসাতে হয়েছিল কারণ দেবতারা উচ্চস্থানেই বিচরণ করতেন। যমরাজ হেডিস্-এর বাসস্থান অবশ্য পাতালে ছিল। জনগণ যুদ্ধে যাওয়ার আগে দেবতাদের সঙ্গে চুক্তি করেই যেত যদি তারা জেতে তাহলে কত বড় যজ্ঞ করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করবে (আর্যদের সঙ্গে মিল চোখে পড়ার মতো) আর তার সঙ্গে ভেড়ার দলকেও দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেবে। বলাবাহুল্য জিতলে সেই প্রচুর চর্বিসমেত ঝলসানো মাংস ও ওয়াইন্ মর্ত্যের মানুষদের ভোগেই লাগত, সেই ধোঁয়া অনেকটা ওপরে উঠলে দেবতাসম্প্রদায় কিঞ্চিৎ গন্ধ পেতেন আর ঘ্রাণেণ অর্ধ ভোজনং চিন্তা করেই তাঁদের রসনাকে তৃপ্ত রাখতে হত।

প্রাচীন গ্রিসকে পশ্চিমি সভ্যতার জন্মভূমি বলা যায়। আজ যারা ডেমোক্রেসি নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা যেন ভুলে না যান ডেমো অর্থাৎ জনগণ আর ক্রেটোস যা কিনা শাসন সেই দুটি গ্রিক শব্দ থেকেই আমরা People's power বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ভোট দেওয়া থেকে জুরির বিচার মায় রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে হোয়াইট হাউজের বিল্ডিং সবেতেই আমরা আজও তাঁদেরকে অনুকরণ করে যাচ্ছি। এত বছর পরেও সেই প্রণম্য গ্রিকরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তা সে সক্রেটিস, প্লেটো বা আরিস্টটলের মত দার্শনিকই হোক (জীবন দর্শন পাল্টায় না) কিংবা আর্কিমিডিস, পিথাগোরাস ও ইউক্লিডের মত গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকই হোক। আজও আমরা pi ওডোমিটার, পুলি দিয়ে কাজ চালাচ্ছি আর Alphabet (Alpha Beta) যদিও কিঞ্চিৎ ভুলতে বসেছিলাম কিন্তু কোভিড-এর দৌলতে Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron ইত্যাদি ভ্যারিয়ান্টদের নাম জপ করতে করতে আবার দিব্যি ঝালাই হয়ে গেল।

আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিক ঈশপকেও ভুলছি না আর অপারগ হলে আঙুর ফল টক বলতেও ছাড়ছি না। এরাতোস্থেনেসের কথাই ভেবে দেখুন দুহাজার তিনশো বছর আগে যখন পৃথিবী গোল তাই লোকে মানতো না সেখানে তিনি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সূর্যের আলো মেপে পৃথিবীর পরিধি বা ব্যাসার্ধই বার করে দিলেন। আজও হোমারের লেখা মহাকাব্য ইলিয়াড ওডিসি লোকজনকে আকৃষ্ট করে, সাধে কী আর রোমানরা সব ব্যাপারেই গ্রিকদের অনুকরণ করত! দর্শন, সাহিত্য, গান বাজনা মায় ভগবান পর্যন্ত। যেমন গ্রিক দেবতা জিউস হয়ে গেলেন জুপিটার কিংবা পোসাইডন্ রোমে এসে হলেন নেপচুন। গ্রিস জয় করে সেই বিদ্বান গ্রিকদের রোমানরা তাদের ছেলেপুলেদের পড়ানোর ভার দিয়েছিল কারণ তারা জানত এদের মত জ্ঞানীগুণী পাওয়া দুর্লভ । 'আলেক্জান্ডার দ্যি গ্রেট' চলে আসলে তো কোনও কথাই নেই –সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এ দেশ আওড়াতে আওড়াতে আমরাও হয়তো নাটকে নেমে যাব। যাহ, লিখতে ভুলে গেছি এই নাটকের জন্মস্থানও কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রিস। আড়াই হাজার বছর আগে সোফোক্লিস্-এর লেখা বিয়োগান্তক নাটক ও আরিস্তোফিনিসের হাস্যকৌতুক জনসাধারণকে আনন্দ দেবার জন্য এথেন্সে অভিনীত হত।

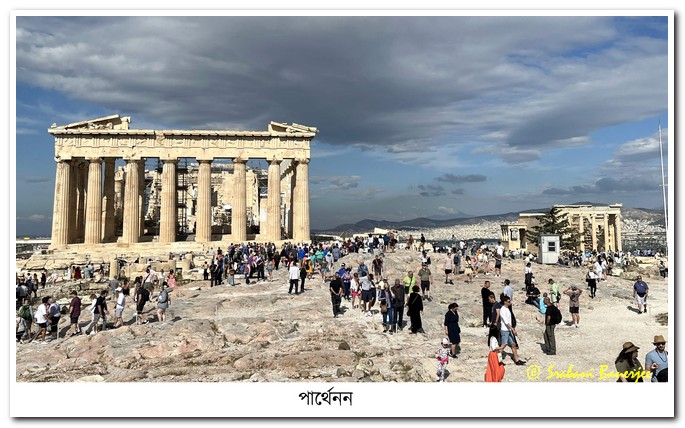

রাজধানী এথেন্স থেকেই শুরু করা যাক কারণ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল গ্রিসের স্বর্ণযুগ, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই এথেন্স। আজকাল পলিটিশিয়ান শব্দটা শুনলেই অনেকের মাথা গরম হয়ে যায় কারণ তা অনেক ক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ বা নেতিবাচক ধারণা নিয়ে আসে। ব্যতিক্রম ছিলেন সে যুগের অসাধারণ রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস্ কারণ তাকে দিয়েই স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। পার্সিয়ানরা যখন যুদ্ধে এথেন্সকে ধ্বংস করে দিয়ে যায় তখন লোকজনকে হতাশায় ডুবতে না দিয়ে তিনি নতুন করে এথেন্সকে সাজিয়েছিলেন। Acro অর্থাৎ উঁচু আর polis যা কিনা city state, (যেমন Indianapolis বা Minneapolis) সেই উঁচু দুর্গ শহরে জিউস-এর কন্যা এথেন্স-এর দেবী এথেনাকে বসালেন। পার্থেননের মত অত সুন্দর মন্দির সে যুগে আর কোথাও ছিল না আর উঁচুতে থাকায় বহু দূর থেকেই মন্দিরটিকে দেখা যেত, আজও যায় কিন্তু ধ্বংসাবস্থায়। পার্সিয়ানরা ছাড়াও শেষের দিকে মূলত তুর্কি ও ভেনেসিয়ানদের দ্বারা এটি ধ্বংস হয় যদিও ভগ্নাবস্থাতেও সে সুন্দর। খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন অপ্টিকাল ইলিউশন এড়াতে স্তম্ভগুলো একটু হেলানো যাতে দূর থেকে সোজা দেখতে লাগে। আড়াইহাজার বছর আগে এই মাপের চিন্তাধারা বা সৌন্দর্য বোধ ভাবা যায়?

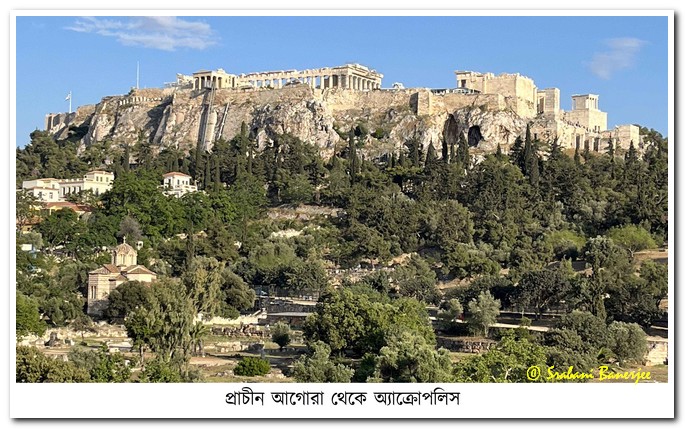

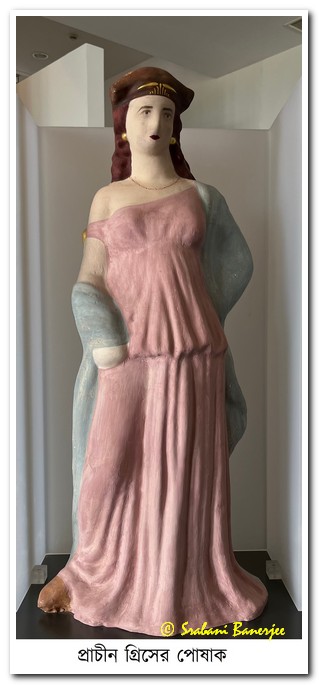

একটু দূরেই দেখবেন ছটি মার্বেলের কুমারী মেয়ের মূর্তি যা পিলার হিসাবে একটি বিরাট বারান্দাটাকে ধরে রেখেছে। এখানেই নাকি দেবী এথেনা ও তার কাকা বায়ু দেবতা পোসাইডেন-এর যুদ্ধ হয় আর এথেন্সকে বাঁচাতে যুদ্ধে অবধারিতভাবে ভাইঝি এথেনারই জয় হয়। দেবী হিসাবে মেয়েদের সম্মান দেখালেও প্রাচীন গ্রিসে মেয়েদের মতামতের কিন্তু আদৌ গুরুত্ব ছিল না বা তাদের ভোটাধিকারও ছিল না। প্রচুর অস্ত্রসমেত এই আক্রোপোলিসকে মিলিটারি ঘাঁটি হিসাবেও ব্যবহার করা হত কারণ উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় সমুদ্রটাকে পরিষ্কার দেখা যায় অর্থাৎ শত্রুরা সমুদ্র পথে এলে চোখে পড়বেই। আজ গ্রিসকে দেখে বোঝা না গেলেও সে যুগে এথেন্স-এর সঙ্গে আশেপাশের রাজ্যগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত বিশেষ করে স্পার্টার। সেখানকার লোকজন আবার সুস্বাদু খাবার, আরামদায়ক জীবন বা আর্ট কালচারের ধার ধারতো না, কম খেয়ে মুখ বুঁজে সারাদিন অস্ত্রশিক্ষা করে যেত আর যুদ্ধে যাবার আগে তাদের মায়েরাই বলে দিত – হয় জিতে আয় নয়তো বা মর।

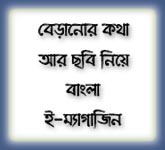

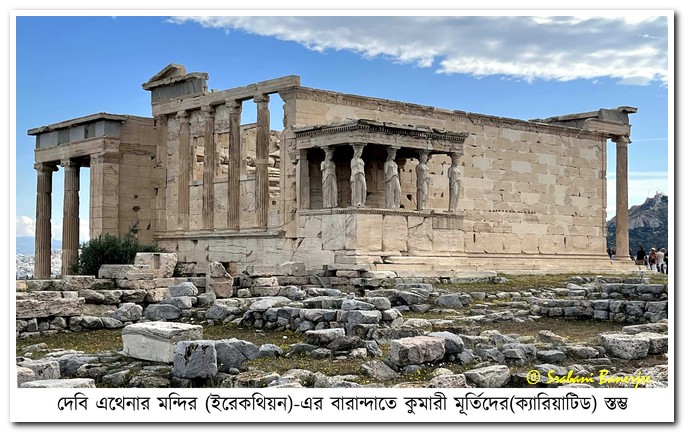

এখান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম আড়াই হাজার বছরের পুরোনো গ্রিক আগোরাতে। যদিও এর অর্থ মার্কেটপ্লেস কিন্তু এ জায়গাটাকে অতটা হালকা ভাবে নিলে চলবে না কারণ জিনিসপত্র বিক্রি ছাড়াও এটা ছিল জনসমাবেশের স্থান। এখানে নাগরিকরা একত্রিত হত তাদের সামরিক কর্তব্য বা মন্ত্রিসভার বিবৃতি শোনার জন্য। কোর্ট হাউজও ছিল এখানে আর বিভিন্ন মঞ্চে দাঁড়িয়ে গভর্নমেন্ট সম্বন্ধেও নাগরিকরা নির্ভয়ে তাদের মতামত জানাত। এখনকার মতো সোশাল মিডিয়া ছিল না যে লোকজন তাদের লেখা কবিতা, আঁকা ছবি কিংবা নাটক ইউটিউবে সেঁটে দেবে তাই সেযুগে শত শত লোকের সামনে নিজেকে প্রচার করার এটাই ছিল আদর্শস্থান। এই বিশাল জায়গাটিতে এখনো প্রায় অক্ষত অবস্থায় দেবতা জিউস-এর পুত্র হেফিস্টাসের বিরাট মন্দিরটি দেখা যায় যার সঙ্গে আমাদের দেশের বিশ্বকর্মার বিলক্ষণ মিল আছে। অনেকটা উঁচুতে হেঁটে উঠে সেই আড়াই হাজার বছরের পুরোনো মন্দিরটির সামনে দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় পড়া একটি গল্পের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

অগ্নিদেবতা হেফিস্টাস্ blacksmith বা কামারের মতো দেবতাদের জন্য বিভিন্ন ধাতু আগুনে গলিয়ে পিটিয়ে দুধর্ষ অস্ত্র ও যুদ্ধবর্ম তৈরি করতেন যা ছিল মর্ত্যের মানুষের আয়ত্বের বাইরে। অস্ত্রবিহীন অসহায় মানুষদের কথা ভেবে প্রমেথিয়াস্ নামক এক জনদরদী দানবের অত্যন্ত খারাপ লাগে (ভালো দৈত্যদানবও ছিল), তাই সে হেফিস্টাসের কারখানা থেকে আগুন চুরি করে মর্ত্যের জনগণকে দিয়ে বলে – নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য আজ থেকে তোমাদের অস্ত্র তোমরাই বানিয়ে নাও। আমজনতার হাতে অস্ত্র চলে এলে তারাও দেবতাদের সঙ্গে টক্কর নেবে সেই ভেবে হিংসায় জ্বলে গিয়ে দেবরাজ জিউস মর্ত্যে এসে প্যান্ডোরা নামক একটি মেয়ের হাতে সোনার বাক্স দিয়ে বলেন সে যেন এই বাক্স খুলে দেখতে না যায় এর ভেতরে কী আছে। যতই হোক মেয়েমানুষ বলে কথা তাই কৌতূহল চাপতে না পেরে একসময় সে যেই খুলল ওমনি pandora's box থেকে মনুষ্যসমাজকে জ্বালাতে পিলপিল করে রোগভোগ, দু:খ, কষ্ট, ভূমিকম্প পোকামাকড় সবই বেরিয়ে গেল। কি ভাগ্যিস সবশেষে 'Hope' নামে আর একজনও দেবীর আশীর্বাদে সেই বাক্স থেকে বেরিয়েছিল তাই আজও মানুষ চরম দু:খকষ্টের মধ্যে থেকেও হয়তো ভবিষ্যতে একটু ভালোর দিকে যাবে সেই আশা নিয়েই বেঁচে থাকে।

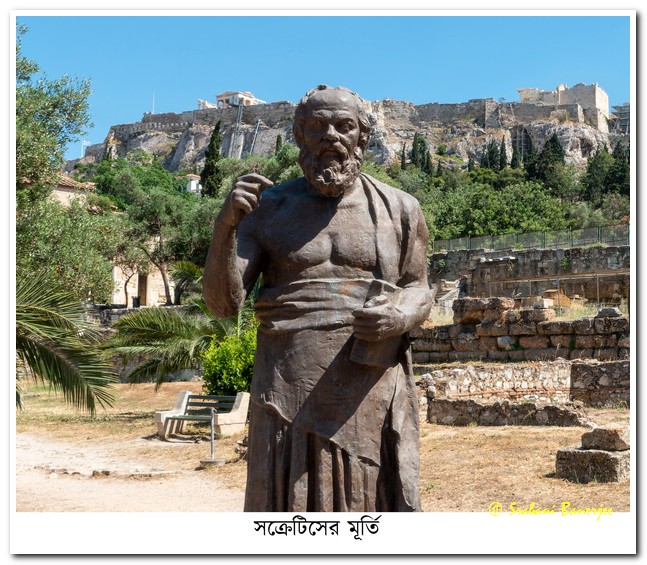

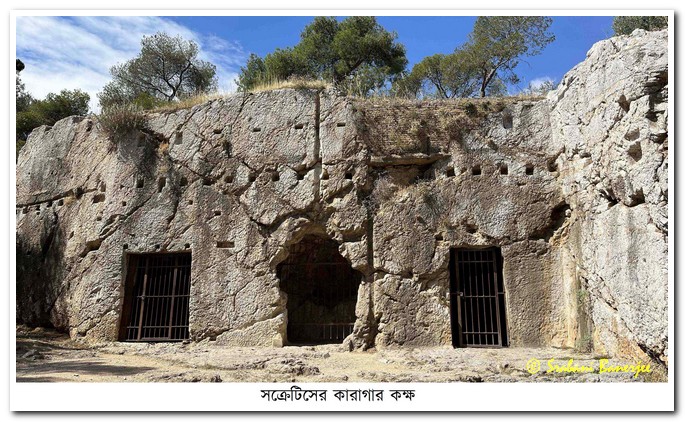

এই চত্বরেই সক্রেটিস-এর মূর্তি আছে কারণ এখান থেকেই তিনি জনসাধারণকে জ্ঞান বিতরণ করতেন। এখানকার কোর্ট হাউজেই সক্রেটিস-এর বিচার হয় আর একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে গরাদ দেওয়া তিনটি গুহার মধ্যে একটি ছিল সক্রেটিসের কারাগার। আড়াই হাজার বছরের পুরোনো কারাগারটির গরাদে হাত ঠেকিয়ে আর ভেতরের ছোট্ট ঘরগুলি দেখে আমারও কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। পেরিক্লিস্-এর সময় থেকেই একদল লোক নিজেদের সবজান্তা মনে করে বড় বড় কথা বলে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করত আর ঠিক তখনই খ্রিস্টপূর্ব চারশো সত্তরে জন্ম হল এক মহান দার্শনিকের, যার নাম সক্রেটিস। এই কদাকার খালি পা বেঁটে মানুষটি খুব শান্তভাবে পণ্ডিতদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন যার ঠেলায় তারা অস্থির হয়ে পড়ল। উনি যুব সমাজকে বলেছিলেন আগে নিজেকে জানো প্রশ্ন করো কেন তুমি সেটা করছো কারণ উনি বিশ্বাস করতেন অপরীক্ষিত জীবন আদৌ বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। পোষাক তো বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য তার জ্ঞান আর খারাপটা হল অজ্ঞতা। একটি মানুষকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা হলে সে তার নিজস্ব মত ও সত্তাকে কাজে লাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করে এতদিন ধরে সে যা বিশ্বাস করে আসছে তা সঠিক নাকি সে শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। শাসকসমাজ ভয় পেয়ে গেল তারা ভাবল এসব প্রশ্ন চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে সক্রেটিস যুবসমাজকে বিগড়ে দিচ্ছে, তাই হেমলক বিষ দিয়ে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নাহ্, সক্রেটিস উত্তর দিয়ে যাননি কিন্তু তিনিই প্রথম আমাদের প্রশ্ন করতে বা ভাবতে শিখিয়েছিলেন। কিছু লিখেও যাননি তিনি। আমরা তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারি তার সুযোগ্য ছাত্র দার্শনিক প্লেটোর লেখা থেকে। এই প্লেটোর ছাত্র ছিলেন জগৎ বিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক আরিস্টটল্ যিনি আবার পরে হয়েছিলেন আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক।

সক্রেটিসের অন্য দুই দার্শনিক ছাত্র আন্তেস্থেনিস ও ডায়াজেনিস দুজনেই বিশ্বাস করতেন – virtue is sufficient for happiness. নৈতিক গুণগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র টাকাপয়সার পেছনে ছুটলে সেই মনুষ্যত্ববিহীন সমাজ আর বসবাসযোগ্য থাকে না। তারা বলেছিলেন চিরাচরিত বা প্রচলিত প্রথাই যে সবসময় ঠিক তা মনে কোরো না, একটু নতুন দৃষ্টিতেও দেখতে বা ভাবতে শেখো। ডায়াজেনিস আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন – গ্রিক ছাড়া পৃথিবীতে আর সবাই Barbarian বা বর্বর জাত এই অহংকারী ভ্রান্ত ধারণাটাও ত্যাগ করো কারণ প্রতিটি দেশ থেকেই কিছু না কিছু শেখার আছে। ডায়াজেনিসের এক বিখ্যাত উক্তি – I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world. রাস্তায় থাকা অর্ধনগ্ন ডায়াজেনিসকে দেখতে এসে আলেকজান্ডার বলেছিলেন I am Alexander the great king, উত্তর পেয়েছিলেন 'I am Diogenes the dog because I bark at the folly and injustices of the society.' হ্যাঁ, এই অসাধারণ মানুষগুলিকে নিয়েই ছিল সে যুগের এথেন্স যারা সর্বক্ষণ মূর্খতা ও অবিচারের সঙ্গে লড়ে গেছেন। গৃহহীন গরীব মানুষটির এক্ষুনি কি উপকার করতে পারেন জানতে চাইলে আলেকজান্ডারকে শুনতে হয়েছিল – আপাতত সরে দাঁড়াও, you are blocking the sun। বিদায় নেওয়ার সময় আলেকজান্ডার বলেছিলেন "If I were not Alexander, I would want to be Diogenes."

যত বড় দার্শনিকই হন না কেন সাংসারিক জীবনে সক্রেটিস সুখী ছিলেন না কারণ বৌটি নাকি সুবিধের ছিল না। প্রথম জীবনে সক্রেটিস পাথরের শিল্পকর্মের কাজে লিপ্ত থাকলেও পরের দিকে তিনি জ্ঞান বিতরণ ছাড়া আর কিছুই করতেন না তাও আবার বিনা অর্থে, কারণ পয়সার বিনিময়ে শিক্ষা দেওয়াকে তিনি ঘৃণা করতেন। এদিকে আবার পয়সার অভাবে বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না তাই স্ত্রী জেন্থিপে একদিন প্রচন্ড ক্ষেপে গিয়ে সবার সামনেই ওঁর মাথায় এক ঘটি ঠান্ডা জল ঢেলে দেন। স্ত্রীর মেজাজ দেখে তিনি নাকি ভিজে মাথায় শান্ত সমাহিত স্বরে বলেছিলেন – প্রবল ঝড় ও বজ্রপাতের পরেই তো শীতল বারিধারা নামে। এহেন নির্বিকার দার্শনিক স্বামীর বক্তৃতা হজম করার মতো অসামান্য পরিপাকশক্তি সব স্ত্রীর থাকে না বিশেষ করে খালি পেটে তত্বকথা নি:সন্দেহে প্রলয়ঙ্করী। অন্যদিকে আবার বাড়িতে দজ্জাল বউ থাকলে টিকতে না পেরে – আমিই বা কে তুমিই বা কে, এ বিশ্ব দুনিয়াতে কেই বা কাহার, জগৎ সংসার অনিত্য এসব চিন্তা করতে করতে ঠেলায় পড়ে অতীব সাধারণ মানুষের মধ্যেও দর্শনচিন্তা জাগ্রত হয়। সক্রেটিসএর এই উক্তিটা একটু খেয়াল করুন – By all means, marry. If you get a good wife, you'll become happy; if you get a bad one, you'll become a philosopher।

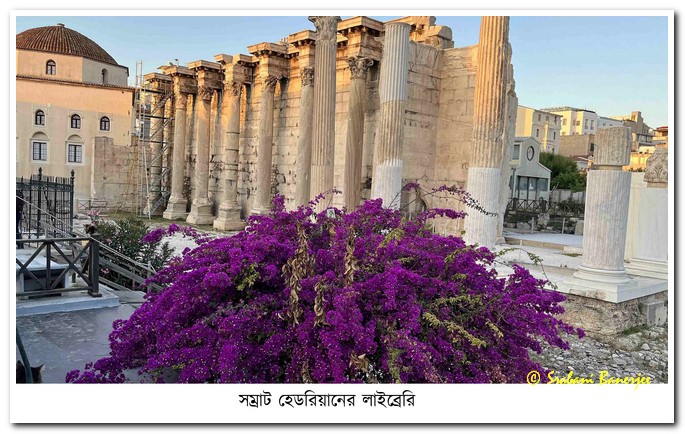

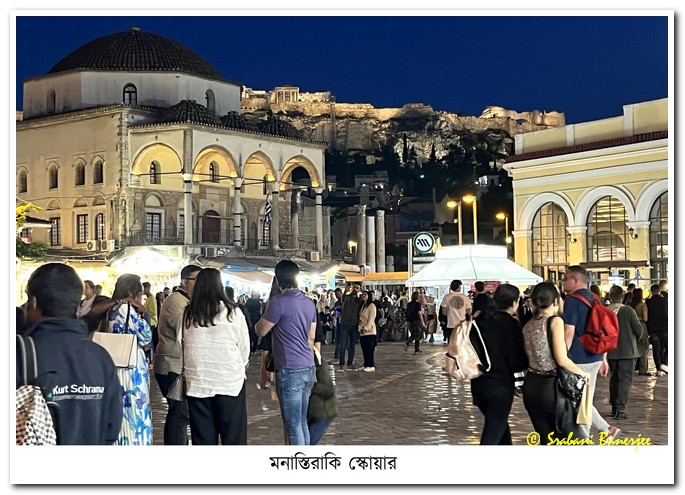

কাছেই রোমান আগোরাতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে রোমান সম্রাট হেডরিয়ানের তৈরি একটি বিরাট লাইব্রেরি। ভগ্ন অবস্থাতেও স্তম্ভগুলো ও তার আয়তন দেখলে বেশ অবাক লাগে তাতে আবার সেটি তৈরি হয়েছিল উনিশশো বছর আগে। এখন অবশ্য লাইব্রেরিতে প্যাপিরাসে লেখা বইয়ের পরিবর্তে রেস্টুরেন্টে কাবাব খাওয়া ইয়া মোটা মোটা বেড়ালরাই বিচরণ করেন। এর প্রায় পাশেই মনাস্তিরাকি স্কোয়ার যা কিনা এক অতীব জমজমাটি জায়গা। রাতে গেলে দেখবেন লোকজন গান গাইছে, নেচে যাচ্ছে, ড্রাম পিটোচ্ছে আর কেউবা মুখরোচক খাবার বিক্রি করছে।

তুর্কীর ওটোমান সুলতানরা চারশো বছরের ওপর গ্রিসে রাজত্ব করায় চারিদিকে দেখবেন কাবাব আর ভেতরে বাদাম মধু দেওয়া বাক্লাভার ছড়াছড়ি। অবশ্য ভেতরে বেগুন আলু ও মাংস দিয়ে তৈরি গ্রিকদের প্রিয় খাবার মুসাকাও পাবেন আর সেটি খেতেও বেশ সুস্বাদু। ট্যুরিস্টদের দেখাদেখি আমিও উৎসাহভরে বেশি টাকার বিনিময়ে গ্রিক সালাডের অর্ডার দিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম বিশেষত্ব বলতে পাতি ঘাসপাতার ওপর বেশ কিছুটা ফেটা চিজ বসিয়ে দিয়েছে।

আমাদের হোটেল ছিল সিনটাগমা স্কোয়ারের খুব কাছে। এই বিরাট স্কোয়ারে লোকজন মিটিং মিছিলও করে কারণ এখানেই তাদের পার্লামেন্ট হাউজ। আমরা গ্রিসের ইলেকশন্-এর সময় গিয়েছিলাম, কয়েকদিন আগে থেকে বিভিন্ন ফ্ল্যাগ হাতে লোকজনকে মিছিল করতে দেখলেও কোনও অসভ্যতা বা মারামারি দেখিনি বরং সবকিছু খুব শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছিল। ডেমোক্রেসির জন্মস্থানে এসব ঘটনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পার্লামেন্ট হাউসের সামনে দেখলাম সৈনিকরা স্কার্টের মতো দেখতে জাতীয় পোষাক পরে ও পায়ে পমপম লাগিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে। এর কাছেই টেম্পল অফ অলিম্পিয়ান্ জিউস। বাইশশো বছর আগে দুশো ছত্রিশ ফিট্ চওড়া ও আটানব্বই ফিট্ উচ্চতায় একশো চারটি স্তম্ভ নিয়ে এটাই ছিল প্রাচীন গ্রিসের বৃহত্তম মন্দির। এখনও অবশিষ্ট বেশকিছু স্তম্ভ নিয়ে সেটি বেশ গর্বের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে।

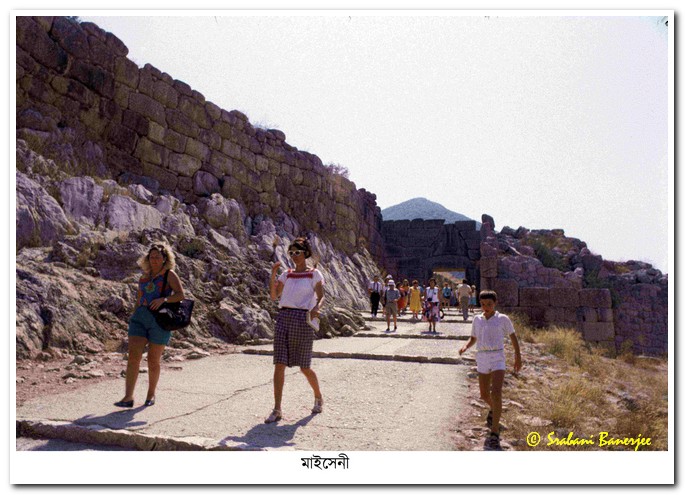

এথেন্স থেকে একদিন গাড়ি ভাড়া করে মাইসেনী ও অলিম্পিয়া ঘুরে এলাম। দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখার সময়টা বাদ দিলে গাড়িতে যাতায়াতে ঘণ্টা সাতেকের বেশি লাগে না। এথেন্স থেকে গাড়িতে ঘণ্টাদেড়েক দূরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই মাইসেনী সভ্যতা ছিল সবার শীর্ষে। সেখানে গেলে সবথেকে চোখ কাড়ে lion gate বা সিংহদ্বার। এখানে একটি বিরাট গম্বুজাকৃতি স্থানে রাজা আগামেননের সমাধি ও সোনাদানা ছাড়াও একটি প্রকাণ্ড বড় সোনার মুখোশ পাওয়া যায় যা আজ এথেন্স-এর মিউজিয়ামে। এই ছোটো ছোটো পাহাড় বা টিলাতে ঘেরা জায়গাটাতে দেখলাম দূরে বেশ কিছু ভেড়া গলায় ঘণ্টি বেঁধে টুংটাং শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবে অবাক লাগছিল, আর্কিওলজিস্টরা বোঝেন কী করে এতগুলোর মধ্যে ঠিক কোন টিলাটা খুঁড়তে হবে? আমাকে তাই এই লেখাতেই সেই অসাধারণ জার্মান ও শখের প্রত্নতত্ববিদ্ 'হাইনরিশ স্কিলমান' এর নামটা নিতেই হচ্ছে, যিনি কিনা নেশার মতো হোমারের ইলিয়াড ওডিসি পড়তেন।

হোমারের বর্ণনা পড়ে স্কিলমানের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল বাস্তবে রাজা আগামেননও ছিল ও তার ভাইয়ের বউ সুন্দরী হেলেন যাকে কিনা একদা ট্রয়ের(অধুনা তুর্কীয়ে) বকাটে রাজপুত্র প্যারিস হরণ করে নিয়ে যায় অর্থাৎ হেলেন অফ ট্রয় বা ট্রোজান যুদ্ধ সত্যিই হয়েছিল। প্রথমে আঠারোশো সত্তর সালে তিনি তুর্কীয়েতে মাটি খুঁড়ে ট্রয়-এর সন্ধান পেলেন আর হেলেনেরই গয়না ভেবে নিজের বৌকেই সব গয়না পরিয়ে ছবি তুলে ফেললেন। ঠিক জায়গাতে খুঁড়লেও সেগুলি ছিল আরও বহু শতাব্দীর আগের গয়না আর চাপে পড়ে তিনি সেসব ফেরত দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। তার ছয়বছরের মধ্যেই হোমারের বর্ণনা পড়ে এক জায়গা থেকে অন্যটার কতটা দূরত্ব, সূর্যের আলো কোন্ পাহাড়ে ঠিক কোন্ সময়ে পড়ে সেসব চিন্তাভাবনা করে নিজেই প্রায় একটি ম্যাপ তৈরি করে ও সঠিক জায়গাতেই খুঁড়ে রাজা আগামেনন-এর সমাধিও বার করেছিলেন। তাই শখের গোয়েন্দাদের খুব একটা হতছেদ্দা করবেন না তারা অনেক ডিগ্রিধারীদের ঘোল খাইয়ে দিতে পারে।

বউ সুন্দর কুচ্ছিৎ যেমনই হোক কোনও ভিনদেশী ক্যাসানোভা তাকে নিয়ে চম্পট দিলে মাথা গরম হওয়াই স্বাভাবিক তাতে আবার প্রেস্টিজ ইস্যু। অতএব হেলেনের স্বামী স্পার্টার রাজা মেনেলাউস তার দাদা আগামেননকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেন। আগামেনন ইথাকার রাজা ওডেসিয়াসকে (হোমারের ওডিসির নায়ক) প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে ট্রয় আক্রমণ করলেন। ট্রয়এর লোকজন ভেবেছিল দশ বছরেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে সন্ধির জন্য বোধহয় আগামেনন এক পেল্লাই বড় কাঠের ঘোড়া ভেট্ হিসাবে পাঠিয়েছে। উপহার ভেবে ঘোড়াটাকে তারা স্বানন্দে দুর্গের ভেতরে নিয়ে আসে আর রাতের অন্ধকারে ঘোড়ার পেট থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে ট্রয় নগরী জ্বালিয়ে ধ্বংস করে সুন্দরী হেলেনকে উদ্ধার করে। আমাদের দেশের সীতাহরণ ও লঙ্কা জ্বালানোর সঙ্গে বেশ মিল আছে। এই যুদ্ধকাহিনি অনেকে বিশ্বাস না করলেও মাইসেনীতে এটা যে সেই শক্তিশালী রাজা আগামেননেরই সমাধি তাতে আর কারোর কোনও সন্দেহ নেই।

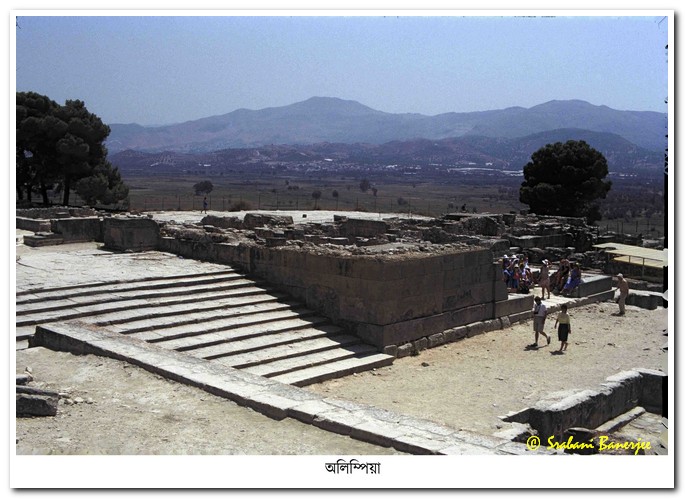

দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল ছিল অলিম্পিয়া। প্রায় তিনহাজার বছর আগে দেবরাজ জিউস-এর নামে এখানে এক বিশাল মন্দির ছিল আর তার বাসস্থান মাউন্ট অলিম্পাসে হওয়ায় এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের নাম হয়েছিল অলিম্পিক। চার বছর অন্তর একশোটা মোষবলি দিয়ে জিউসকে সন্তুষ্ট করে খেলা ও মহাভোজ দুটোই আরম্ভ হত। ইভেন্টের মধ্যে থাকত দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, রথ চালনা, ডিসকাস্ থ্রো ইত্যাদি। জিতলে সোনার মেডেলের পরিবর্তে একটি অলিভ পাতার মুকুট মাথায় পরিয়ে দেওয়া হত। বেচারা উলঙ্গ ছেলে খেলোয়াড়দের পক্ষে আর যাইহোক ফ্যাশন আইকন হওয়া সম্ভব ছিল না তবে জিতলে তারা নিজ নিজ নগরে কিঞ্চিৎ টাকা ও হিরোর সম্মান পেতেন। এদেশের প্রতি সম্মান দেখাতে আজও একটি মশাল এখান থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর চেতনার প্রতীক হিসাবে অগ্নিশিখাটি নানা জায়গা ঘুরে তার যাত্রা শেষ করে সে বছরের অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। অল্পবয়সে এই মাঠে দৌড়ে নিজেকে বেশ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ঠাউরেছিলাম, এখন অবশ্য তিনহাজার বছরের পুরোনো ভাঙা স্টেডিয়ামে হাত বুলিয়েই সন্তষ্ট থাকি।

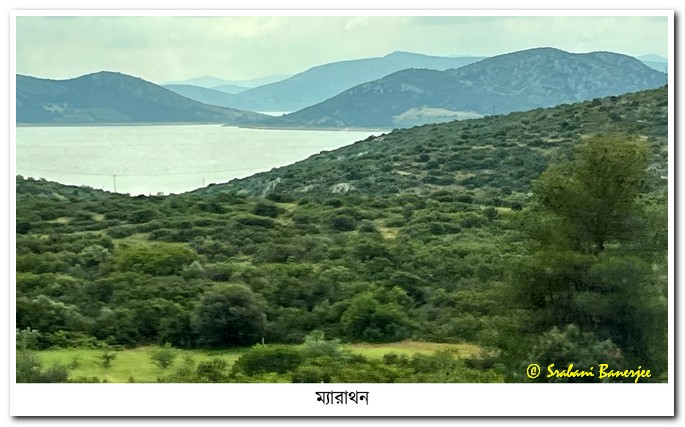

পরের দিন একটি ট্যুর গ্রুপের সঙ্গে ডেলফি গিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে এথেন্স থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে ট্যুর বাস একটি বড়সড় লেকের পাশে ম্যারাথনে এসে থামল যেখানে খ্রিস্টপূর্ব চারশো নব্বইয়ে পার্সিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এথেন্স-এর জয় হয়। জলের ধারে গাছপালায় ভরা একদা রণক্ষেত্র ম্যারাথনকে দেখে সেই ফেইডিপিডিস্ নামক সৈনিকটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল যে কিনা এখান থেকে এথেন্স পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ মাইল দৌড়ে 'আমরা জিতেছি'টুকু বলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজও জনগণ ম্যারাথন রেসে ছাব্বিশ মাইল দৌড়ে যাচ্ছে। একসময় হারকিউলিসের জন্মস্থান প্রাচীন থিবস্-এর পাশ দিয়ে চালাতে চালাতে ট্যুর অপারেটর দেবতা জিউস ও মানবী আলক্মিনীর পুত্র সেই প্রবল শক্তিশালী হারকিউলিসের গুণগান শুরু করলেন। কৃষ্ণ কালিয় দমন করেছিলেন আর ইনি হাইড্রা নামক সাতমুখো এক ভয়ংকর সাপকে মেরে হিরো হয়েছিলেন। আমাদের বীর হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় তুলেই ক্ষান্ত ছিলেন আর এই সুপারম্যান গোটা বিশ্বকেই কাঁধে তুলে তাক্ লাগিয়ে আজও চিরকালের হিরো হয়ে বেঁচে আছেন।

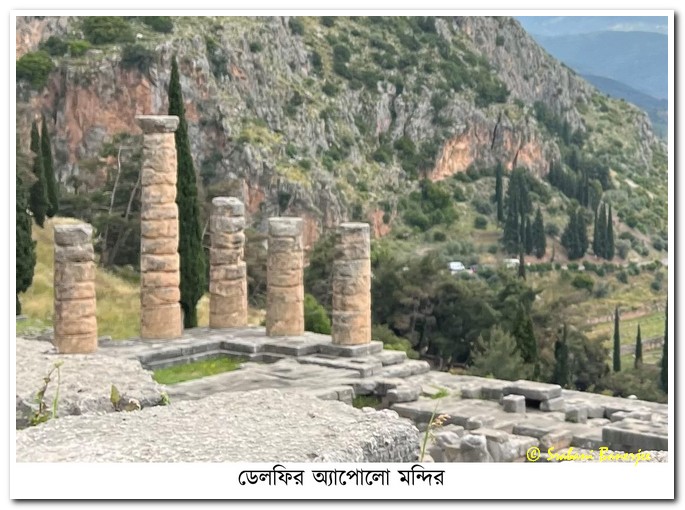

অবশেষে এথেন্স থেকে ঘণ্টাতিনেক দূরে ট্যুরবাস পাহাড়ে ঘেরা ডেলফির পাদদেশে এসে দাঁড়াল। আজ থেকে দুহাজার সাতশো বছর আগে এখানেই ছিল দেবতা জিউস ও লেটোর সন্তান সূর্য দেবতা আপোলোর মন্দির। প্রাচীন গ্রিসে এই সুন্দর দেবতাটিকে ঠিক ভয়ে নয় বরং অন্তর থেকেই সবাই ভালোবাসত। ইনি গানবাজনা, কবিতা, খেলাধুলো, রোগ নিরাময় ও কৃষি উৎপাদনেরও দেবতা ছিলেন। sacred way দিয়ে অনেকটা উঠে প্রাচীন আগোরা অর্থাৎ বাজার দোকান পেরিয়ে দেবতার উদ্দেশে ভেড়া বলি দিয়ে তবেই জনগণ মন্দিরের কাছে পৌঁছতেন। আজও আমরা সেই পথ ধরেই পাহাড়ে উঠলাম শুধু পুরাকালের দোকানপাটের স্থলে দেখলাম বেশ কিছু নেকড়ে বাঘের সাইজের (রোডেসিয়ান) কুকুর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। প্রথম দর্শনে ভয় পেলেও খেয়াল করলাম এদের চালচলন ঠিক অ্যালেকজান্ডারের মত রণংদেহি নয় বরং তাঁর গুরু অ্যারিস্টটল-এর মতনই স্নিগ্ধ ও ধ্যানস্থ মুখচ্ছবি। যাবার পথে প্রাচীন ট্রেজারি থেকে গ্রিক থিয়েটার সবই চোখে পড়ল। মন্দিরের নিচে একটি বদ্ধ ঘরে ফাটলের ওপর তেপায়া চেয়ারে পিথিয়া বা মহিলা পুরোহিতকে বসানো হত যার মাধ্যমে দেবতা আপোলো ভবিষ্যতবাণী জানাতেন। ভক্তের দল কখন শস্যের বীজ পুঁতবে থেকে তাদের কটা বাচ্চা হবে সবই জিজ্ঞাসা করতে আসত মায় আলেকজান্ডার দ্যি গ্রেটও এসেছিলেন পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতবেন কিনা জানতে।

এখন বৈজ্ঞানিকরা বলছেন কিশোরী মেয়ে পুরোহিত বা পিথিয়া যেখানে বসতো ঠিক তার নীচেই ফাটল থেকে প্রচুর পরিমাণে এথেলিন গ্যাস নির্গত হত আর হ্যালুসিনেশনে (অনেকটা গাঁজায় দম দেবার মতো) তারা উল্টোপাল্টা বকে যেত আর পুরুষ পুরোহিত মোটা টাকার বিনিময়ে তার মত ব্যাখ্যা করে oracle of Delphi নামে চালিয়ে দিত। দীর্ঘ এগারশো বছর ধরে গ্রিকদের কাছে এই মন্দিরটি এতটাই জাগ্রত ছিল যে এর খুব কাছেই পিথিয়ার সম্মানে অলিম্পিকের মতো প্রতি চারবছর অন্তর পিথিয়ান গেম হত, দেখতে পেলাম সেই মাঠ থেকে মঞ্চ জিমনাসিয়াম্ সবই রয়েছে। পাশেই মিউজিয়ামে বিভিন্ন দেবতাদের ব্রোঞ্জ মূর্তি ছাড়াও এখান থেকে খুঁড়ে পাওয়া মেয়েদের সোনার গয়নার ডিজাইনও বেশ চোখে পড়ার মতো। এই ট্রিপেই আপেলোর জন্মস্থান ডেলোস্ দ্বীপটি দেখতে গিয়েছিলাম, ভগ্নদশা হলেও প্রাচীনকালের অবশিষ্ট কিছু শ্বেত পাথরের সিংহ আজও হাঁটু গেড়ে বসে সমুদ্রের ধারে আপোলোর মন্দিরটিকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। চারশো খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইনরা গ্রিস দখল করে সাফ জানিয়ে দেয় যিশু ছাড়া আর কোনও পৌত্তলিক দেবতার পুজো তারা সহ্য করবে না। অগত্যা একে একে সব গ্রিক দেবতা পাত্তাড়ি গোটাতে বাধ্য হলেন আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাজার হাজার বছরের পুরোনো মন্দিরগুলিও পরিতক্ত হয়ে গেল।

এর পরের গন্তব্যস্থল ছিল গ্রিসের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত কালামবাকা যার সবথেকে বড় আকর্ষণ মেটিওরা। যাওয়ার পথে আমাদের গাইড দেবরাজ জিউস-এর বাসস্থান মাউন্ট অলিম্পাসের পাদদেশে বাসটাকে দাঁড় করালো, মাত্র নহাজার ফিট উচ্চতায় দেবতাদের বাসস্থানটি চিন্তা করে আদৌ মুগ্ধ কিছু হলাম না কারণ আমার মাথায় নিদেনপক্ষে কৈলাসের হাইট্ টাই ঢুকে ছিল। এখানে জিউস তাঁর লিগাল ওয়াইফ হেরা, ভাই পোসাইডন ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সবসুদ্ধ বারোজন দেবতা মিলে বাস করতেন। এদিকে জিউসের এক পুত্র হেফিসটাস্ (বিশ্বকর্মা) কারখানায় আগুনের তাপে সর্বক্ষণ অস্ত্র তৈরি করতে করতে নিজের চেহারা ও স্বভাবটিকে রীতিমত কাটখোট্টা ও রসবোধহীন করে ফেলেছিলেন ফলে তার সুন্দরী স্ত্রী আফ্রোদিতি (রোমানদের ভেনাস) রোমান্স-এর সন্ধানে স্বল্প বস্ত্র পরিধান করে মর্ত্যের সুপুরুষদের মাথা খেতে আসতেন। একা কব্জা করতে না পারলে কামদেবতা এরোসেরও (রোমান কিউপিড) শরণাপন্ন হতেন আর মদনের প্রেমের শরে বিদ্ধ হয়ে পুরুষরা বাহুবন্ধনে ধরা দিতেন। জিউস ক্ষমতার জোরে মর্ত্যের মহিলাদের সঙ্গে লিপ্ত হতেন আর আফ্রোদিতি উর্বশীর মতো মোহবিস্তার করে পুরুষদের সঙ্গ দিতেন। কে জানে বাস্তবে হয়তো সবই ছিল অফিসিয়াল পোস্ট, শক্তি কমে গেলে দেবরাজও পাল্টে যেতেন আর চিরকাল আকর্ষণীয় থাকতে না পেরে নিত্যনতুন উর্বশী আফ্রোদিতিরাও উদয় হতেন। এমন শাপের ভয় দেবরাজ জিউস ঢুকিয়েছিলেন যে বর্তমান যুগেও এই পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে কেউ হাঁটতো না। উনিশশো তেরো সালে এক সুইস যুবক এর মাথায় উঠে ভয়টা ভাঙিয়ে দেয়, এখন অবশ্য জিউসকে তোয়াক্কা না করে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার টুরিস্ট মাউন্ট অলিম্পাস দর্শনে যাচ্ছেন।

দেবরাজ জিউস আবার একটু বেচাল দেখলেই মাউন্ট অলিম্পাস থেকে পেগাসাস্ নামক সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে বজ্র বসিয়ে মর্ত্যের মানুষদের শাস্তি দিতে আসতেন। মাউন্ট অলিম্পাস আর নগর লারিসার মাঝে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উর্বর জায়গাটি ছিল সেযুগে ঘোড়াদের চারণভূমি। একদা এই থেসেলি অঞ্চলটি পেগাসাসের মত উড়ন্ত না হলেও ছুটন্ত পাহাড়ে চড়া দুধর্ষ তাগড়াই ঘোড়াদের জন্য সারা গ্রিসে বিখ্যাত ছিল, মিউজিয়ামে গেলে প্রাচীন গ্রিক মুদ্রাতেও এই ঘোড়াদের দেখতে পাবেন। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যিনি নিজেকে জিউসের বরপুত্র বলে মনে করতেন তার দিগ্বিজয়ের অন্যতম সঙ্গী সেই পৃথিবী বিখ্যাত ঘোড়া ব্যুসিফিলাসের জন্মও এই থেসেলি। জানলা দিয়ে ছোট ছোট টিলা ও সবুজ ঘাসে ঢাকা থেসেলিকে দেখে বড় ভালো লাগল আর বাস যখন লারিসাতে এসে থামল দেখলাম সেটি এখন একটি রীতিমত শহর।

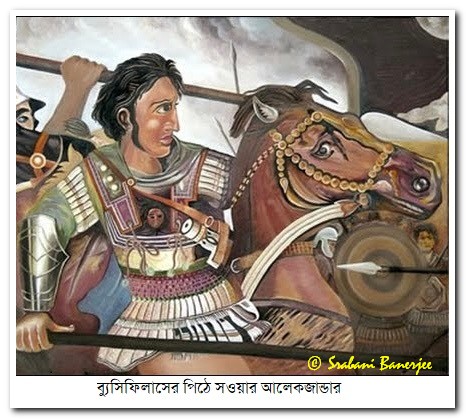

জন্মস্থান হিসাবে লারিসাতে তো বটেই মায় ইউরোপের বহু দেশেই ব্যুসিফিলাসের স্ট্যাচু দেখা যায় যিনি ঘোড়া হয়েও কপালগুণে মালিকের মতনই পৃথিবীবিখ্যাত। শোনা যায় লারিসার এই দুর্দান্ত কালো হিংস্র ঘোড়াটিকে যখন সবাই বশ মানাতে ব্যর্থ হয় তখন বারো বছরের আলেকজান্ডার এগিয়ে এসে ঘোড়ার কানে কিছু একটা বলে তার মুখটা সোজাসুজি সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে নিজের ছায়া দেখতে না পেয়ে একটু থমকে দাঁড়ায় আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আলেকজান্ডার তার পিঠে উঠে ঘোড়াটিকে বশ মানায়। এই অসম্ভব দৃশ্যটি দেখে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ছেলেকে বলেছিলেন এই ছোট্ট ম্যাসেডোনিয়া তোমার জন্য নয়, ব্যুসিফিলাস্-এর সহায়তায় হয়তো একদিন তুমি সারা বিশ্বই জয় করবে। আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে একের পর এক রাজ্য জয় করে আধুনিক ইরান আফগানিস্থান হয়ে পাঞ্জাবে প্রদেশে পৌঁছে যান। বারো বছর বয়স থেকে সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই ঘোড়া যখন ঝিলাম নদীর ধারে পুরুর সঙ্গে যুদ্ধে বর্শাঘাতে মারা যায় তখন আলেকজান্ডারের কী করুণ অবস্থা হয়েছিল তা প্লুটার্ক-এর বর্ণনা থেকে কিছুটা জানা যায়। যে দিগ্বিজয়ী বীর কোনওদিন কোনও যুদ্ধে হারেননি যাঁকে কোনওদিন কেউ ভেঙে পড়তেও দেখেনি তাঁকে ঘোড়ার মৃতদেহের ওপর ওভাবে কাঁদতে দেখে সৈন্যরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিদারুণ শোকে ও রাগে অন্ধ হয়ে আলেকজান্ডার পুরুর বাহিনিকে অচিরেই যুদ্ধে পরাজিত করেন যদিও বন্দী অবস্থায় ভয় না পেয়ে পুরু আলেজান্ডারকে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে রাজার মত আচরণ করতে হবে। পুরুর এই অসীম সাহসিকতায় অভিভূত হয়ে আলেকজান্ডার শুধু রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া নয় পুরুকে সেই অঞ্চলের সেট্র্যাপ বা গভর্নর করে দিয়েছিলেন আর প্রিয় ঘোড়ার নামে পাঞ্জাবে ঝিলাম নদীর ধারে (অধুনা পাকিস্তান) জায়গাটির নাম রেখেছিলেন ব্যুসিফেলা।

খ্রিস্টপূর্ব চারশো ষাটে জন্মেছিলেন Father of modern medicine নামে পরিচিত ডাক্তার হিপোক্রেটাস যিনি এই লারিসাকেই তার কর্মস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম গ্রিকদের বুঝিয়েছিলেন জিউস-এর রোষ বা শাপে নয় স্বাভাবিক কারণেই মানুষের রোগভোগ হয়। কোথা থেকে জল এনে পান করছো দেখো, আশপাশ ও নিজেকে পরিষ্কার রাখো অর্থাৎ তিনিই প্রথম হাইজিন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে দেখতে শিখিয়েছিলেন। রোগ নির্ণয় থেকে রোগ নিরাময় মায় ভালো ডাক্তারের নীতিশাস্ত্র বা ethics সম্বন্ধেও লিখে গেছেন, তাই এত বছর পরেও স্নাতক হবার আগে ডাক্তাররা Hippocratic oath নিয়ে যাচ্ছেন। কর্মক্ষেত্র লারিসাতে তার স্টাচু ছাড়াও এবার রোডস্ আইল্যান্ডে গিয়ে দেখলাম তার নামে বিরাট একটি স্কোয়ার। আড়াই হাজার বছর আগে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার তাড়ানো কিন্তু আদৌ সহজ ছিল না, ওনার একটি উক্তি এখানে তুলে দিলাম – There are in fact two things, science and opinion; the former begets knowledge, the latter ignorance. তবে হিপোক্রেটিসকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মুখ ফস্কে আবার কারুর সামনে হিপোক্রিট্ বলে বসবেন না যেন, তাহলেই সাড়ে সর্বনাশ। গ্রিক ভাষায় (পরে ইংরাজীতে ঢুকে যায়) তার অর্থ হল অভিনেতা অর্থাৎ আপনি নিজেকে যা দেখাচ্ছেন আদৌ আপনি তা নন, সিধে বাংলায় আপনি একটি ভন্ড।

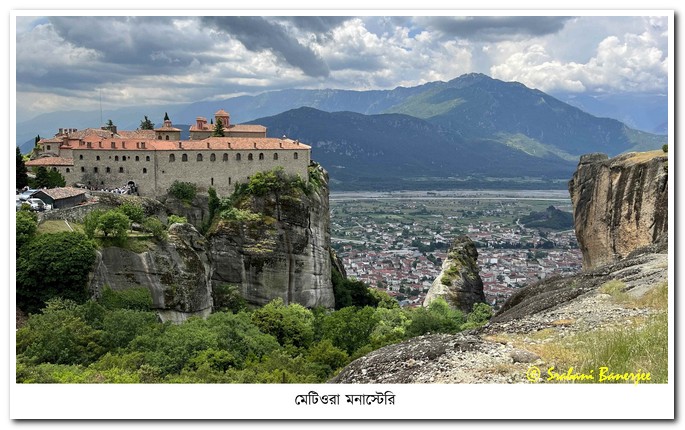

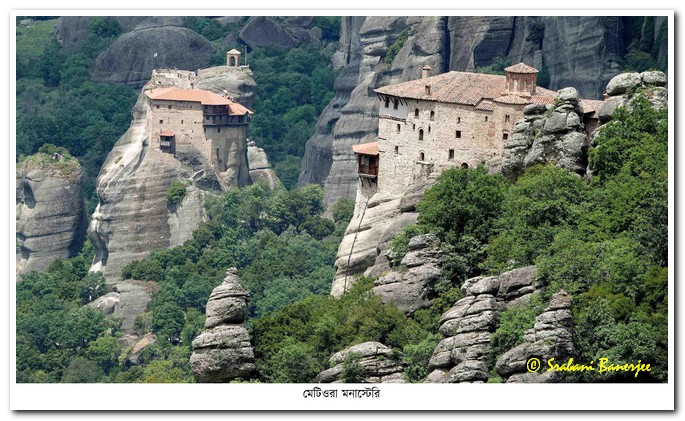

অবশেষে আরও ঘণ্টা দেড়েক চালানোর পর আমাদের ট্যুর বাস কালামবাকা অঞ্চলে মেটিওরার দিকে ছুটে চলল। যাবার পথে অজস্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা দেখতে পেলাম যা ছিল একদা মানুষদের বাসস্থান। মেটিওরা যা কিনা – suspended in the air, দূর থেকে প্রায় দেড় থেকে দুহাজার ফিট উঁচুতে শূন্যে ঝুলে থাকা স্তম্ভাকৃতি পাথরগুলোকে দেখে মুখ কেমন যেন আপনা থেকেই হাঁ হয়ে গেল, সত্যিই প্রকৃতির কি অপূর্ব সৃষ্টি। পাইনি নদীর উপত্যকায় পিন্ডস পর্বতের পাদদেশে ষাট মিলিয়ন বছর পূর্বে এই স্থানটিতে নাকি এক বিশাল জলাশয় ছিল যেখানে নদীস্রোতের সঙ্গে বালি, পাথর ও কাদামাটি এসে জমা হয়। ভূমিকম্প ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধীরে ধীরে জলাশয়টি শুকিয়ে গেলে সেই নুড়ি পাথর ও কাদা বালির সমন্বয়ে এই চব্বিশটা উঁচু উঁচু সমতল শিলার সৃষ্টি হয় আর এদেরই মাথায় খ্রিস্টান সাধুসন্তরা monastery বা মঠগুলি বানায় যা দেখলে মনে হয় সব যেন বাতাসে ঝুলে আছে। প্রথমত লোকসমাজ থেকে দূরে থাকার আশাতেই সেইন্টরা এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন কারণ জনগণ এদেরকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করে হাজারো প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারত, দ্বিতীয়ত প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী স্বর্গের ডিরেকশন যদি সেই ওপরেই হয় তখন দেড় দুহাজার ফিট এগিয়ে থাকাই বা মন্দ কি।

সব সরঞ্জাম অতটা ওপরে তুলে এক-একটা মঠ বানাতে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল, এখন অবশ্য মাত্র ছয়টিতেই ঢোকা যায়। সাধুসন্তরা দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠতেন আর পৌঁছে গেলে তৎক্ষণাৎ মই গুটিয়ে নিতেন। আমজনতা তো দূরের থাক মায় মুসলমান টার্কিশরাও বহুদিন ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে নি। এযুগে ট্যুরিস্টদের অবশ্য দড়ি বেয়ে উঠতে হয় না তাও প্রায় দুশোটা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে মনে হল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি তাই মানে মানে দুটো মনাস্ট্রি দেখেই সরে পড়েছিলাম। আমাদের গাইড খাড়া ক্লিফের ধার ঘেঁষে ছবি তোলার ব্যাপারে সবাইকেই সতর্ক করে দিচ্ছিলেন কারণ সেলফির দৌলতে তিনি নাকি গোটা দুয়েক ট্যুরিস্টকে পরপারের টিকিট কাটতে দেখেছেন। Holy Trinity আর Varlaam মনাস্ট্রি অর্থাৎ যে দুটি আমি দেখেছিলাম তাদের ভেতরের কারুকার্য নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর বিশেষ করে আটশো বছর আগে দেড় দুহাজার ফিট উঁচুতে অত সরঞ্জাম তুলে মঠগুলি তৈরি হয়েছিল জানলে সত্যিই বিস্ময় জাগে।

গ্রিস বহুবার দর্শন করলেও আলেকজান্ডার দ্যি গ্রেটের দেশ ম্যাসেডোনিয়া যাওয়া হয়নি তাই এবারে রোডস্ আইল্যান্ড থেকে প্লেনে থেসালোনিকি শহরের দিকে রওনা হয়েছিলাম। আলেকজান্ডার ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ জয় করে আরও অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ক্লান্ত সৈনিকরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠায় তাদের দেখাদেখি তিনিও হোমসিক অর্থাৎ স্বদেশ ফেরার জন্য কাতর হয়ে পড়েন। খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তেইশে নিজের দেশে ফেরার পথে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে কদিনের জ্বরে গর্ভবতী পার্সিয়ান স্ত্রীকে কাঁদিয়ে ব্যবিলনে(ইরাক)মারা যান। কথিত আছে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে তিনি নাকি বলেছিলেন – কফিনে আমার দুটো হাতই বার করে রেখো যাতে সবাই দেখতে পায় অর্ধেক পৃথিবী জয় করেও আলেকজান্ডারকে শূন্য হাতে চলে যেতে হচ্ছে। মৃত্যুর মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তাঁর গড়া বিশাল সাম্রাজ্য, জেনারেলরাই নিজেদের মধ্যে তা ভাগবাটোয়ারা করে নিলেন। আন্টিগোনাস ও সেলুকাস দুজনে পেলেন এশিয়া, ম্যাসেডোনিয়া তথা সমগ্র গ্রিস দেখার ভার পেয়েছিলেন ভগ্নিপতি কাসান্ডার আর ইজিপ্ট পেলেন টলেমি। আলেকজান্ডার যে গ্রিক সভ্যতা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিলেন সেই হেলেনিস্টিক পিরিয়ড তিনশো বছরের বেশি টেঁকেনি, টলেমির বংশধর ইজিপ্টের রানি ক্লিওপেট্রার সঙ্গেই তা শেষ হয়ে যায়।

আলেজান্ডারের মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পর তাঁর শিশুপুত্র জন্মালে তাকে ও তার মা রোকসানাকে ম্যাসেডোনিয়াতে নিয়ে আসা হয় আর ছেলেটির তেরো বছর পূর্ণ হওয়া মাত্রই পথের কাঁটা দূর করতে পিসেমশাই কাসান্ডার মা ছেলে দুজনকেই গুণ্ডা দিয়ে খুন করিয়ে নিজেই মসনদে বসে যান। কাসান্ডারের স্ত্রী অর্থাৎ আলেকজান্ডারের সৎ বোন থেসালোনিকির নামেই শহরটির নামকরণ হয়, যা কিনা আজ গ্রিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

পরবর্তীকালে এজিয়ান সাগরের ধারে এই থেসালোনিকি দুহাজার বছর ধরে রোমান, বাইজানটাইন ও চোদ্দশো ত্রিশ সাল থেকে টার্কীশ ওটোমানদের কাছে ছিল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর। এর খুব কাছেই পেলা যেখানে আলেকজান্ডার জন্মেছিলেন, ছোটো ছোটো পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর সবুজ জায়গাটাই ছিল সেযুগের ম্যাসেডোনিয়া।

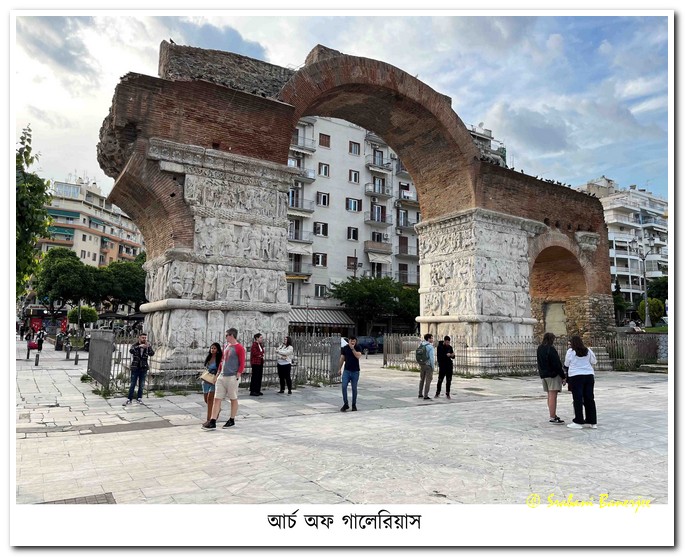

হোটেল থেকে আমাদের ট্যাক্সি দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে জমজমাটি শহরের ঠিক মাঝখানেই সতেরোশো বছরের পুরোনো আর্চ অফ গালেরিয়াসের সামনে নামিয়ে দিল। এদেশে রোমান রাজত্বকালে জেনারেল গালেরিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে এটি ও তার পাশেই রোমের প্যানথিয়নের নকলে বিশাল ডোমাকৃতি রোটান্ডা বানিয়েছিলেন যা সতেরোশো বছরেও কিছুমাত্র ম্লান হয়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই প্রাচীন সৌধগুলিকে শহরের উঁচু উঁচু বাড়ি ও চারিদিকে দোকানপাটের ঠিক মাঝখানেই দেখতে পাবেন যেখানে শয়ে শয়ে লোক আজও আর্চের তলা দিয়ে যাতায়াত করছে। মিনিট দশেক হেঁটে পৌঁছে গেলাম আরিস্টটল্ স্কোয়ারে, এখানে ওনার নামে একটি ইউনিভার্সিটিও আছে কারণ তিনি ছিলেন আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক।

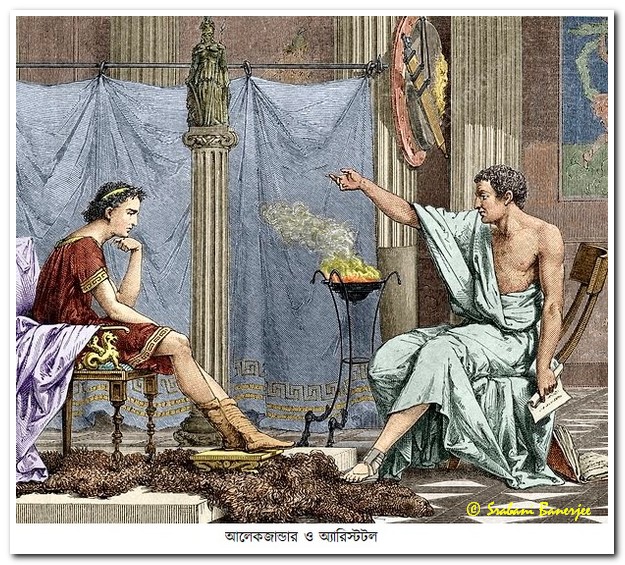

হ্যাঁ, গুরুর মতো গুরু পেয়েছিলেন বটে। সেযুগে আরিষ্টটলের মতো জ্ঞানী পন্ডিত পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তিনি জীবনদর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, যুদ্ধনীতি ও আর্ট সম্বন্ধেও আলেকজান্ডারকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিশ্বজয়ী হওয়ার রসদ নিঃসন্দেহে আলেকজান্ডার পেয়েছিলেন তার গুরুর কাছ থেকেই, নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্ব ও মানসিক দৃঢ়তা দিয়ে। স্কোয়ারে পৌছে দেখলাম আরিস্টটলের সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্তির ঠিক পেছনেই বিশাল এক 'কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন' শোভা পাচ্ছে আর এক টুরিস্ট ডান হাতে একটি চিকেনের ঠ্যাং ধরে মহান আরিস্টটলের সঙ্গে সেলফি তুলে যাচ্ছেন।

এজিয়ান সাগরের গা ঘেঁষে জমজমাটি রাস্তাটি এ তল্লাটের এক নিছক আনন্দ ফুর্তির জায়গা। জলের ধারে লোকজন নাচছে গাইছে আর কেউবা নৌকোতে চেপে হাওয়া খেতে বেরোচ্ছে। এখানে ওটোমান টার্কদের নির্মিত হোয়াইট টাওয়ারও দেখলাম যারা ছশো বছর আগে ম্যাসেডনিয়া জয় করে এই গোলাকৃতি জেলখানা থেকে গ্রিকদের ওপর নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে যায়। সেকারণে এটি টাওয়ার অফ ব্লাড নামেও পরিচিত ছিল। আরও কিছুটা এগোলেই দেখতে পাবেন বিশাল উচ্চতায় আলেকজান্ডার দ্যি গ্রেটের স্টাচু যিনি ব্যুসিফিলাসের পিঠে চেপে যুদ্ধ করতে যেন সমুদ্রের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছেন। শত কায়দা করলেও স্ট্যাচুর যা উচ্চতা তাতে ট্যুরিস্টদের পক্ষে কাঁধে হাত ঠেকিয়ে My friend Alexander বলে ছবি তোলা সম্ভব নয়।

পরেরদিন গাড়িতে আধঘণ্টা দূরে আলেকজান্ডারের জন্মস্থান পেলা দেখতে গিয়েছিলাম। যে প্রাসাদে উনি জন্মেছিলেন সেখানে আর্কিওলজিস্টরা এখনও কাজ করছেন তাই ভেতরে ঢুকতে পারিনি কিন্তু বাইরের বাড়িগুলিতে অসামান্য মোজাইক ও তাদের ঘর গরম করার পদ্ধতি দেখে নিঃসন্দেহে অবাক হয়েছিলাম। প্রাসাদটি একদা যে বিরাট ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর এই পাহাড়ে ঘেরা পেলা থেকেই পিতার মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার বিশ্ব জয় করতে বেরিয়েছিলেন। এরপর মাত্র যে তেরো বছর উনি জীবিত ছিলেন তার মধ্যেই জয় করে নেন ইউরোপের বালকান অঞ্চল, পারস্য, ইরাক, তুর্কীয়ে, ইজিপ্ট ও ভারতের পাঞ্জাব। আলেকজান্ডারের যুদ্ধনীতি আজও পৃথিবীর বহু সামরিক প্রতিষ্ঠানে শেখানো হয় কারণ অসাধারণ স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের জন্য তিনি কোনওদিন যুদ্ধে হারেননি। পরবর্তীকালে জুলিয়াস সিজার থেকে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মত কমান্ডাররাও আলেকজান্ডারকে গুরু মেনেছিলেন। মৃত্যুর আড়াইশো বছর পর জুলিয়াস সিজারের এক হতাশ উক্তি –it is matter for sorrow that while Alexander, at my age, was already king of so many peoples, I have as yet achieved no brilliant success?

হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে পাঞ্জাব আক্রমণ করে পুরুকেও হারিয়েছিলেন যদিও পরে তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। নতুন দেশ জয় করে তিনি সেখানকার সভ্যতা নষ্ট করেননি বরং তাদেরই একজন হবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতবর্ষে নাগা সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে তাদের নাম দিলেন Gymnosophists অর্থাৎ naked philosopher, আফগানিস্থানের গান্ধার প্রদেশে গিয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও অনুরক্ত হয়ে পড়েন আবার মিশরে গিয়ে নিজেকে ফারাও ঘোষণা করে তাদের মতো পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন। নেশার ঘোরে পারস্যের রাজধানী পুড়িয়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ফেরার পথে নিজে তো বটেই মায় পুরো গ্রিক সেনা বাহিনীকেই পার্সিয়ান মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দুটি দেশের মধ্যে এক সুন্দর মেলবন্ধন করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে এই দেশগুলির মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় থাকে।

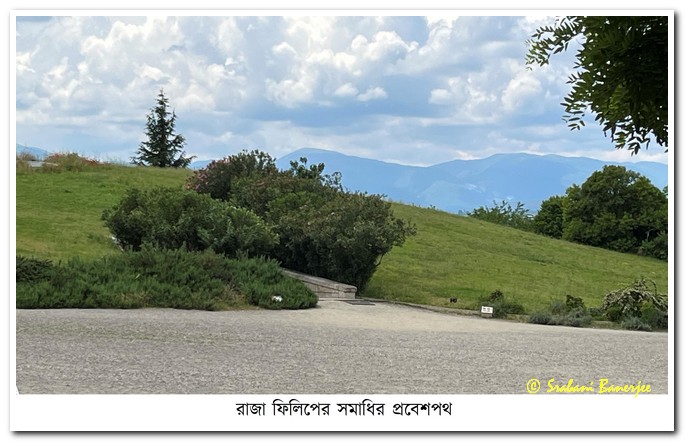

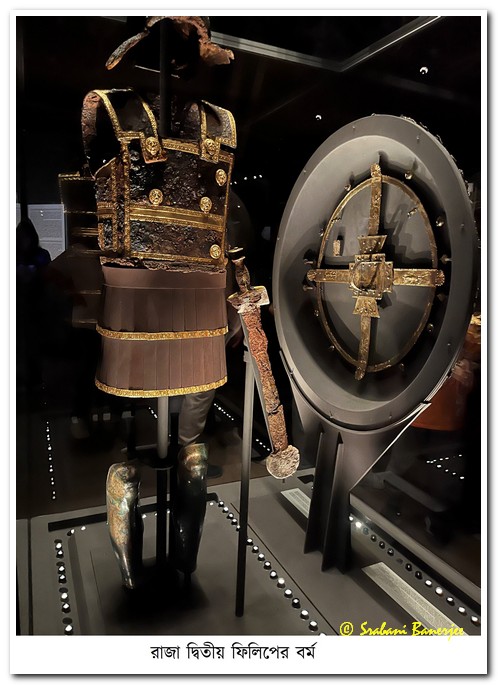

পেলা থেকে ভার্জিনা গিয়েছিলাম যেখানে মাত্র সত্তর দশকে আর্কিওলজিস্টরা মাটি খুঁড়ে আলেক্সান্ডারের বাবা দ্বিতীয় ফিলিপের সমাধি বার করেন। চোরেদের হাত থেকে বাঁচতে এমনভাবে করা হয়েছে যে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই মনে হয় যেন নিরিবিলি শান্ত পাহাড়ি জায়গায় পথের ধারে একটি বড়সড় উইয়ের ঢিবি। কে জানত এর ভেতরে এক আশ্চর্যরকমের বিস্ময় লুকিয়ে আছে! অন্ধকারে ঢুকে চোখ ঠিক হতেই মিনিট খানেক কেটে গেল, তারপর যা দেখলাম তা এককথায় অবিশ্বাস্য। সমাধি থেকে পাওয়া বিশাল সব সোনার কাস্কেট একটি ফিলিপের অন্যটি আলেকজান্ডারের ছেলের। তাছাড়া সোনার মুকুট, সোনার তৈরি সব পোশাক, গয়না, কারুকার্যময় জলের বোতল মায় রূপোর ডিনার সেট সবই সমাধিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে পরপারে গিয়েও পার্টি দিতে কোনও অসুবিধা না হয়। শুনেছিলাম সে যুগে নাকি রাজার সমাধির সঙ্গে ওপারে গিয়ে কাজকর্ম করার জন্য এক আধটা জ্যান্ত চাকরবাকরও ঢুকে যেত। কী সাংঘাতিক! রাজার চাকর হওয়ার প্রেস্টিজ ততদিনই যতদিন রাজা বেঁচে আছেন তা না হলে যাকে বলে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। ফিলিপের ঢালের সাইজ দেখেও মাথা ঘুরে গেল, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম যুবাবয়সে দারা সিংও তুলতে পারতেন কিনা সন্দেহ!

সে জমানায় গ্রিস একক কোনও রাজ্যের অধীনে ছিল না, বিভক্ত ছিল ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রে। প্রবল পরাক্রমশালী পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য আলেকজান্ডারের বাবা দ্বিতীয় ফিলিপ স্পার্টা বাদ দিয়ে আর সবাইকে জোটবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু যুদ্ধে যাবার ঠিক আগেই ফিলিপ খুন হওয়ায় বাধ্য হয়ে উনিশ বছরের আলেকজান্ডারকেই নেতৃত্ব নিতে হয়। সে যুগে পারস্যসম্রাট তৃতীয় দারিউসের নামে সবাই ভয়ে কাঁপত কিন্তু অকুতোভয় আলেকজান্ডার আগেই দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন – তোমরা অতীতে গ্রিসের ওপরে যে অকথ্য অত্যাচার করেছো এবার আমি আলেকজান্ডার আসছি তোমাদের শাস্তি দিতে, অতএব প্রস্তুত হও। প্রবলপরাক্রমশালী দারিউসের সেনাবাহিনীতে অনেক বড় বড় যোদ্ধা থাকায় ও সৈন্য সংখ্যাতেও তারা বেশি হওয়ায় অনভিজ্ঞ বালকটির নেতৃত্ব নিয়ে পিতৃসম এক জেনারেল সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, উত্তরে আলেকজান্ডার বলেন – I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion।

তখন ইউরোপের সমগ্র বালকান অঞ্চলটি ছিল পারস্যের অধীনে, পারস্য সম্রাট জুলুম করে প্রচুর ট্যাক্স আদায় করায় তারা ক্ষেপেই ছিল তাই আলেকজান্ডার স্থানীয় লোকজনদের সাইকোলজি বুঝে পারস্য আক্রমণ করার আগেই অভিযান চালালেন বালকান অঞ্চলে উদ্দেশ্য পারস্যে ঢোকার পথটা পরিষ্কার করা। জয় করে সৈন্য অস্ত্র ও শক্তি বাড়িয়ে তুর্কিতে বেশ কয়েকটা যুদ্ধে পার্সিয়ানদের সঙ্গে জিতে একসময় সম্রাট দারিউসকে চূড়ান্ত ভাবেই হারিয়ে দিলেন। ওই অল্প বয়েসে এ ধরনের অসাধারণ রণকৌশল বোধহয় একমাত্র আলেকজান্ডারের পক্ষেই সম্ভব ছিল। নেশার মত ইলিয়াডের যুদ্ধকাহিনি পড়ার আগ্রহ দেখে যাওয়ার আগে গুরু আরিস্টটল্ নিজের হাতে সংক্ষিপ্তাকারে হোমারের ইলিয়াড লিখে হাতে দিয়ে বলেছিলেন – তুমি যখন সারাদিন যুদ্ধের পর ক্লান্ত হয়ে শিবিরে ফিরে যাবে তখন এই বইটি তোমাকে অনুপ্রেরণা দেবে। নতুন দেশ জয় করে সেখানকার মানুষ ও তাদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিও আর সেখানকার ভেষজও চিনো যা ভবিষ্যতে ওষুধ তৈরির কাজে লাগবে। শ্রদ্ধা জানিয়ে আলেকজান্ডার বলেছিলেন – জীবন পেয়েছি পিতার কাছে কিন্তু সেই জীবন কি করে সুন্দর করতে হয় সে শিক্ষা পেয়েছি গুরুর কাছে।

আলেকজান্ডারের আয়ু বত্রিশেই স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর যেখানেই গেছি মোজাইক, কয়েন স্ট্যাচু সবেতেই সেই প্রিয় ব্যুসিফিলাসের পিঠে বসা তলোয়ার হাতে ধেয়ে আসা এক অতি সুদর্শন যুবককেই দেখেছি কারণ তিনি বুড়ো হবার কোনও সুযোগই পান নি – I would rather live a short life of glory than a long one of obscurity। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারকে সেলাম ঠুকেই আজ লেখাটা শেষ করলাম কারণ ভয় হয় এরপর গ্রিক আইল্যান্ড নিয়ে লিখতে বসলে সেটি কলেবরে আর এক হোমারের 'ওডিসি' হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অডিসিয়াস অবশ্য বিভিন্ন গ্রিক দ্বীপগুলিতে থেমে থেমে আসতে গিয়ে প্রায় দশ বছর পার করে দিয়েছিলেন, আধুনিক যুগে অত সময় না লাগলেও পাঠকদের ধৈর্য হারানোর ভয় থাকে তাই এখানেই কলম থামিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যাসেডনিয়াকে বিদায় জানানোর আগে আর একবার সেই 'লার্জার দ্যান লাইফ' চরিত্রটির মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল ইনিই সেই বেপরোয়া দিগ্বিজয়ী যুবক যিনি মৃত্যুর কয়েকহাজার বছর পরেও পিতৃদত্ত পদবী উড়িয়ে দিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন – হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন আমিই সেই একম্ ও অদ্বিতীয়ম্ Alexander the great.

পাহাড়, সমুদ্র, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, আড়াই হাজার বছরের পুরোনো গ্রিক টেম্পল, ক্যাসেল, রোমান মোজাইক, মুসলমান কারিগরদের নির্মিত ক্যাথিড্রাল, নানা ধর্ম, নানা জাত ও নানাবিধ খাবারের সম্ভার নিয়ে এ যেন সত্যিই এক বড় সুন্দর বৈচিত্র্যময় দেশ। এককথায় বলা যায় – এই বিবিধ মিশ্রণে গড়া সিসিলি বর্ষাকালের খিচুড়ি বা শীতের পাঁচমিশালি তরকারির মতনই উপভোগ্য যার স্বাদ একবার পেলে সহজে ভোলা যায় না।

![]()

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইতিহাস পাঠ ও সঙ্গীত-চর্চাতে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত।

![]()