|

|

|

|

|

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (অষ্টম পর্ব)

আগের পর্ব – অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্রী

কঠিন পথে গোমুখে

সুবীর কুমার রায়

~ গোমুখের আরও ছবি ~

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

ট্রাভেলার্স লজ, পুলিশ স্টেশনের পাশ দিয়ে রাস্তা এগিয়ে চলেছে সুদর্শন ও গণেশ শৃঙ্গের দিকে। মাধব ও দিলীপকে এগিয়ে যেতে বলে গঙ্গোত্রী মন্দিরের সামনের দিক থেকে খানকতক ছবি নিলাম। কেন জানিনা, গঙ্গোত্রী মন্দিরের গঠন শৈলীতে কোথায় যেন একটা মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন বা মিল আছে বলে মনে হল। সঙ্গের সেই রামের বোতলের ছিপিটার আবার প্যাঁচ কাটা। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে একবার কাত হয়ে পড়ছে, একবার বেঁকে যাচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ ওটাকে যত্ন করে মুড়ে রাখা সত্ত্বেও, সামান্য তরল পদার্থ ব্যাগে পড়েছে। এটা আবার এক অতিরিক্ত বোঝা। তবু ওটাকে হাতছাড়া করতেও পারছি না। কল্যাণদার উপদেশ, রাত্রে ঘু্মোবার আগে এটা সামান্য পরিমাণ ওষুধের মতো খেলে, ভাল ঘুম হয়, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয় এবং পেট পরিষ্কার হয়। তাছাড়া নাকি ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ হলে এটা মহৌষধের কাজ করে। আমরা এতদিন ধরে এত পথ ঘুরে আসছি, কোনও কাজে তো লাগল না। ধীরে ধীরে অনেকটা পথ পার হয়ে, আমরা একটা বিরাট ঝরনার কাছে এসে হাজির হলাম। এখানে রাস্তা বেশ চওড়া। ঝরনার পাশে বসে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আাসা পুরী ও তরকারি খেলাম। মাধব এক ডোজ ওষুধও খেয়ে নিল। ওয়াটার বটলে জল ভরে নিয়ে, গুটিগুটি পায়ে আবার এগিয়ে চললাম। কোথাও কোনও লোকজন নেই। সঙ্গে রোদচশমা ছিল, উজ্জ্বল রোদ্দুরে বরফের ঝলকানি থেকে চোখ বাঁচাতে। দিলীপের চশমা আছে, চোখের পাওয়ারও অত্যন্ত বেশি। যার জন্য একই পাওয়ারের একটা কালো কাচের চশমা বানিয়ে এনেছে। আজ সে তার নতুন কালো চশমা পরে দিলীপ কুমারের স্টাইলে হাঁটছে। বাকিরা রোদচশমা ছাড়াই এগোচ্ছি। রাস্তা এখানে বেশ সরু। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে গভীর খাদ। বহু নীচে গঙ্গা। এতটা পথ এলাম, এখনও পর্যন্ত একটা লোকও চোখে পড়ল না। গঙ্গোত্রী থেকে ভুজবাসা প্রায় পনের কিলোমিটার পথ। ওখানেই লালবাবার আশ্রম। তার আগে কোনো বিশ্রাম নেওয়ার বা থাকার জায়গা নেই। ভুজবাসা থেকে গোমুখ তিন কিলোমিটার রাস্তা।

অনেকটা পথ চলে এসেছি। রাস্তা বেশ সরু হলেও, রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবেই করা হয় বলেই মনে হয়। এক জায়গায় একটা বেঞ্চমতো দেখে একটু বিশ্রাম নিতে তিনজনে বসলাম। ভয় ভয় ভাবটা এখন আর নেই। একটা কিরকম অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা, মনের সেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। বহুদূরে সাদা বরফের চূড়া দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে গঙ্গার ওপারে একটু দূরেও একটা পাহাড়ের চূড়ায়, হাল্কা বরফের আস্তরণ। বেশ কিছুটা পথ হাঁটলাম। প্রথমে আমি, একটু পিছনে মাধব, সব শেষে দিলীপ। হঠাৎ মাধবের ডাকে চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখি, দিলীপ কপাল চাপড়ানোর মতো ভঙ্গিতে লাঠিতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে একটা ভয় হল, ওর যদি এখানে এখন শরীর খারাপ হয়, তাহলে কী করব? এগোনো, পেছনো বা থাকা কোনোটাই সম্ভব হবেনা। কী হয়েছে মাধবকে জিজ্ঞাসা করায় ইশারায় জানেনা বলল। দিলীপকেই জিজ্ঞাসা করলাম তার কী হয়েছে, মাথা ঘুরছে কিনা? উত্তরে দিলীপ যা বলল, তাতে আমারই মাথা ঘোরার যোগাড়। ওর চশমাটা জামার পকেট থেকে রাস্তায় কোথায় পড়ে গেছে। যখন আমরা বেঞ্চ থেকে উঠে আসি, তখন আমি খুব ভালভাবে দেখে নিয়েছিলাম কোন কিছু পড়ে আছে কিনা। এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। কাজেই চশমা হয় তার আগেই কোথাও পড়েছে, নয়তো সেই বেঞ্চ থেকে এখানে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার মধ্যে কোথাও পড়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম বেঞ্চে বসার সময় চশমা পকেটে ছিল কিনা। বলল, লক্ষ্য করে নি। চশমা ছাড়া ওতো প্রায় অন্ধ। দিনের বেলা নাহয় পাওয়ার দেওয়া কালো চশমা পড়ে চলে গেল, কিন্তু রাতে? একটা চশমার জন্য ফিরে যেতে হতে পারে ভেবে, ওর ওপর এত রাগ হচ্ছে যে মনে হচ্ছে, যা হয় হোক, ওকে ফেলে এগিয়ে যাই। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, এত অসাবধানে কিভাবে নেয়? মাধবের শরীর এখন আগের থেকে অনেক ভাল। ঠিক করলাম ফেলে আসা বেঞ্চ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। তাও কি একটুখানি পথ? অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এখানে এসেছি। তাছাড়া এখান থেকে বেঞ্চের মধ্যে কোথাও যে পড়েছে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ওর ব্যাগ ভাল করে ঘেঁটে দেখলাম, সেখানে পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে আমি বেঞ্চের দিকে এগোলাম। আমার একটু পিছনে দিলীপ। ভরসা একটাই, রাস্তায় চশমা পড়লেও, কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার, বা না দেখে চশমার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওর ভাগ্য ভাল, না আমার জানিনা, একটু এগিয়েই দেখলাম চশমাটা রাস্তার ওপর পড়ে আছে। ভাগ্যিস, খুব বেশি পিছোতে হযনি বা মোটা কাচ বলেই বোধহয়, পাথরের ওপর পড়েও ভাঙেনি। চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে দিলীপের কাছে এসে ওর হাতে দিয়ে বললাম যত্ন করে ব্যাগে তুলে রাখতে।

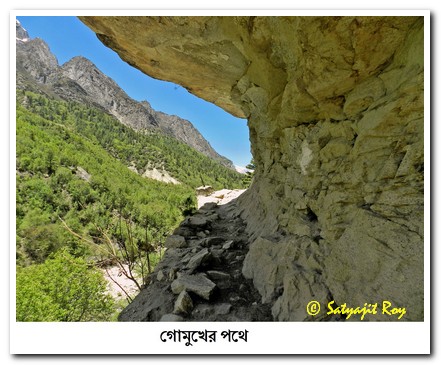

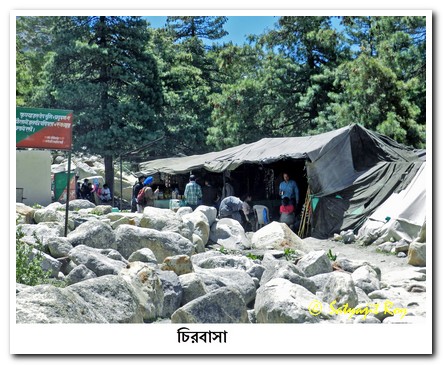

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, আবার এগিয়ে চললাম। রাস্তা এখানে কোথাও কোথাও অসম্ভব সরু। এইভাবে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে অনেক দূরে, বহু নীচে গঙ্গার পাশে, একটা টিনের ঘর দেখতে পেলাম। চারপাশে অনেক গাছপালা দিয়ে ঘেরা। মনে হয় এটাই চিরবাসা। এরপর তাহলে ভুজবাসা। প্রায় দশ কিলোমিটার পথ চলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরবাসা পৌঁছে গেলাম। মাধবকে বললাম যত ঠাণ্ডাই পড়ুক, লালবাবার আশ্রমে এই রামের বোতল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ঠিক করলাম এখানে পাথরের আড়ালে কোথাও রেখে দিয়ে যাব। আর একটু এগিয়েই, একটা বেশ বড় পাথরে লাল রঙ দিয়ে "VIMAL" লেখা আছে দেখলাম। দু'দিকে যতদূর চোখ যায়, কোন লোকজন চোখে পড়ল না। রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট গর্ত, অনেকটা গুহার মতো হয়ে আছে। সামনে ছোটবড় অনেক পাথর। একটা বড় পাথর সরিয়ে, তার পিছনে বোতলটা সোজা করে রেখে, পাথর দিয়ে আড়াল করে, আমরা আবার এগোলাম।

হঠাৎ মাধব আমাকে আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ওটা কী বলতো"? কোথাও কিছু দেখলাম না। ওর চেষ্টায় একটু পরেই জিনিসটা দেখতে পেলাম। এখন বেলা প্রায় দশটা। সমস্ত আকাশ একেবারে পরিষ্কার নীল। মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সূর্যালোক জ্বলজ্বল করছে। ডানদিকে পাহাড়ের একটু ওপরে, তারার মতো কী একটা জ্বলজ্বল করছে। বরফ নয়, কারণ পাহাড়ের উচ্চতা জিনিসটার অনেক নীচে শেষ হয়ে থেমে গেছে। মেঘ নয়, কারণ কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। তাছাড়া ওখানে অতটুকু এবং তারার মতো গোল ও উজ্জল মেঘ হবে না। পাখি নয়, কারণ ওটা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ঘুড়িও নিশ্চয় নয়, কারণ ওটা স্থির ও উজ্জল। তাছাড়া ওই শৃঙ্গ জয় করে, ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়াবার শখ কারো মনে আসলেও আসতে পারে, কিন্তু ঘুড়ি ওড়াবার চিন্তা পাগল ছাড়া কেউ করবে না। তাহলে ওটা কী? কোনও তারা? দিনের বেলা রোদ থাকলেও অনেক সময় চাঁদকে দেখা যায় দেখেছি, কিন্তু তারা? কাউকে বললে আমাদের পাগল বলবে। শেষ পর্যন্ত ওটা কী পদার্থ বুঝতে না পেরে, এগিয়ে যাওয়াই উচিৎ বলে মনে হল। খানিকটা এগিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পিছন ফিরলাম। বস্তুটা একই জায়গায়, একই ভাবে জ্বলজ্বল্ করছে। হঠাৎ মনে হল এই রাস্তায়, পিছন দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাঁটা উচিৎ নয়। বন্ধুদেরও ওইভাবে হাঁটতে বারণ করে, দৃষ্টি সামনে ফেরালাম। রাস্তা এখানে কোন কোন স্থানে, বারো থেকে আঠারো ইঞ্চি মতো চওড়া। বাঁপাশে নরম ঝুরোমাটির উঁচু পাহাড়। তাতে ইতস্ততঃ ছোট বড় পাথর। ডানদিকে তরোয়াল দিয়ে এক কোপে কাটা হয়েছে, এরকম প্রায় সমান খাদ নেমে গেছে বহু নীচে গঙ্গায়। পড়ে গেলে ধরবার মতো একটা ছোট আগাছা পর্যন্ত নেই। মাঝেমাঝে, যদি পা পিছলে যায় ভেবে, বাঁপাশের পাহাড়ের দেওয়ালে হাত রেখে, খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। এখানে রাস্তাও ধুলোয় ভরা, খুব মজবুত বলে মনে হয় না। এতক্ষণে উল্টোদিক থেকে একটা আদিবাসী গোছের লোককে আসতে দেখলাম। তাকে তারার মতো জিনিসটা দেখাবার চেষ্টা করলাম। মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পরেও, সে দেখতে পেল না। আমারও আর দেখাবার ধৈর্য রইল না।

আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, কিছু লোক রাস্তা পরিষ্কার করছে। এবার একটা ব্রিজ পার হয়ে, গঙ্গার আরও কাছে গেলাম। বোধহয় অন্য কোন ছোট নদীর ওপর দিয়ে ব্রিজটা পার হতে হয়। ব্রিজটা পার হয়েই, বড় বড় অনেক পাথর ফেলা একটা জায়গায় এলাম। কোন রাস্তা নেই। যে রাস্তায় এতক্ষণ হেঁটে আসছিলাম, সেটা ব্রিজ পর্যন্ত এসে হঠাৎ থেমে গেছে। এপারে কোন রাস্তা চোখে পড়ছে না। মাধবকে এদিকটা একটু দেখতে বলে, পাথরগুলোর ওপর উঠে, রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করলাম। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও, এপারে কোনও রাস্তা দেখতে পেলাম না। নীচে ডানদিকে, মাধবও কোন রাস্তা আবিস্কার করতে পারলো না। নীচ থেকে দিলীপ চিৎকার করে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কী করবে? এত রাগ হল কী বলব। কী আর করবে, একটাই তো কাজ করবার আছে, সেটা রাস্তা খুঁজে বার করা, এবং সেটা নিজেদেরকেই করতে হবে। কারণ এখানে কাছেপিঠে কোথাও কোনও লোক নেই। এতক্ষণের এই বার-তের কিলোমিটার পথে, একজন আদিবাসী ও কয়েকজন কুলি গোছের লোকের দেখা মিলেছে, সেও বেশ কিছুক্ষণ আগে। নীচের দিকে নেমে এলাম এবং হঠাৎই খুঁজে পাওয়া গেল, বেশ চওড়া রাস্তাটা। আসলে ব্রিজ পার হয়েই আমরা পাথরগুলোর ওপর রাস্তা খুঁজছিলাম। পাথরফেলা পাহাড় জাতীয় উঁচু ঢিবিটার পিছন দিক দিয়েই আবার রাস্তা গেছে।

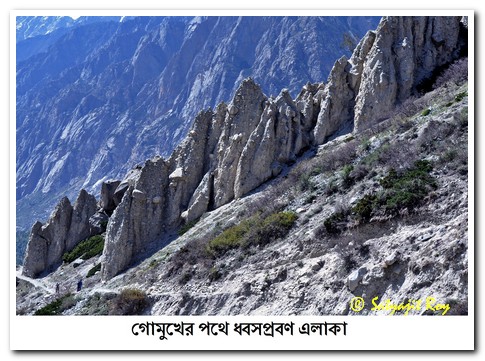

মাধব ও দিলীপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। দূরে একটা ছোট্ট সাঁকো। ওটার ওপারে গিয়ে ওদের জন্য একটু অপেক্ষা করলাম। ওদের আসতে দেখে, আবার এগোলাম। হাঁটার ইচ্ছা ও আনন্দ যেন ক্রমে কমে যাচ্ছে। আর এইভাবে হাঁটতেও ভাল লাগছে না। একটু দূরে রাস্তার ওপর একটা দোকান বলে মনে হল। বেশ জোরে খানিকটা এগিয়েই বোঝা গেল, ওটা আসলে একটা বড় কালো পাথর। অপেক্ষা না করে সামনে এগিয়ে চললাম। মাধবরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। দেখতেও পাচ্ছি না। বাঁপাশে কাত হয়ে ধুলোর পাহাড় উঠে গেছে। যেন ধুলো জমা করে করে ওটাকে উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এখানে যেমন বালি রাখা হয়। তবে এর উচ্চতা অনেক, এবং সেই ধুলোমাটির পাহাড়ে ইতস্ততঃ প্রচুর ছোট বড় পাথর। হঠাৎ দেখলাম একগাদা পাথর গড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে, খাদে চলে গেল। পাথরের আঘাতে মৃত্যু না হলেও, মাথা ঘুরে বা গড়িয়ে পড়া পাথরের ধাক্কায় খাদে চলে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এই রকম বিপজ্জনক রাস্তাটা বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত গেছে, এবং সেখান থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। আসলে একটা ছোট পাথর সরে গেলেই, পরপর ব্যালেন্সে আটকে থাকা সব পাথর, লাইন দিয়ে নেমে এসে, চোদ্দ-পনের ইঞ্চি রাস্তা পার হয়ে, গভীর খাদে গঙ্গার বুকে আশ্রয় নিচ্ছে। মাধবদের এ জায়গাটায় সতর্ক করার জন্য, দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। ওদের জায়গাটা দেখিয়ে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি, পারলে ছুটে জায়গাটা পার হয়ে যেতে। প্রথমে আমি, আমার পিছনে দিলীপ, সবশেষে মাধব। একটু এগোতেই মাধব আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। পিছনে না তাকিয়েও বুঝলাম ব্যাপারটা কী। জোরে ছুটে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, বেশ কিছু ছোট বড় পাথর ওই জায়গা দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। বাঁপাশে ঠিকমতো লক্ষ্য রাখা হয় নি, একটুর জন্য চরম বিপদের হাত থেকে মাধবের জন্য রক্ষা পেলাম। মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আস্তে আস্তে ওদের থেকে আবার অনেকটা এগিয়ে গেলাম। ঠিক করলাম আর কোথাও বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়াব না। দেখি ভুজবাসা পৌঁছনো যায় কিনা।

লালবাবার আশ্রমের কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না। এবার রাস্তা হঠাৎ নীচের দিকে গাংগানী-ডাবরানীর রাস্তার থেকেও বেশি অ্যাংগেলে নেমে গেছে। ছুটে নামতে শুরু করলাম। সরু রাস্তা, ছুটে নামায় যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, তবু কম কষ্টে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। এইভাবে অনেকটা রাস্তা ছুটে নেমে এসে ওদের জন্য দাঁড়ালাম। ওরাও বেশ জোরেই নেমে আসতে শুরু করল। তবে মাধব ওর পায়ের ব্যথাটার জন্য ভালভাবে নামতে পারছে না। একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, লালবাবার আশ্রম আরও এক কিলোমিটার দূরে। আসলে "ভুজবাসা ০ কিলোমিটার" মাইল স্টোন, বেশ খানিকটা আগেই দেখেছি। কিন্তু লালবাবার আশ্রম ঠিক ভুজবাসায় নয়, ভুজবাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। গোমুখ থেকে দুই-আড়াই কিলোমিটার আগে। পিছনদিক থেকে একজন অল্পবয়সী সাদা ধুতি সার্ট, সাদা চাদর, সাদা পাগড়ি পরিহিত সাধু এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ভদ্রলোকের হাঁটার গতিবেগ, আমাদের থেকে অনেক বেশি। তিনি জানালেন, লালবাবা তাঁর আশ্রমে নেই। গতকাল তিনি গঙ্গোত্রী গেছেন। ওখান থেকে একটা কাজে হরশীল যাবেন। কাজ না মিটলে, তিনি উত্তরকাশী যাবেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, ইনি লালবাবার গুরুভাই, বদ্রীনারায়ণের ওদিকে কোথায় থাকেন। এখন ইনিই আশ্রম দেখাশোনা করবেন। ভদ্রলোক এবার এগিয়ে গেলেন। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে, বাঁদিকে রাস্তা বেঁকেই নজরে পড়ল অনেক নীচে টিনের একটা লম্বা ঘর। ওটাই লালবাবার আশ্রম। রাস্তার ওপর বাংলায় লেখা একটা বোর্ড "লালবিহারী দাসের আশ্রম"। আশ্রমের বাঁপাশে সবুজ সবজির খেত। আমরা সোজা রাস্তা ধরে নীচের দিকে নেমে, আশ্রমে এসে পৌঁছলাম।

বিরাট জায়গা নিয়ে আশ্রম ও সবজি খেত। আশ্রমের প্রায় মাঝখান দিয়ে নালার মতো কাটা। নালাটা দিয়ে ঝরনার জল বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাটির মেঝে, মাঝখান দিয়ে মধ্যে মধ্যে খুঁটি পুঁতে পুঁতে, দু'ভাগে ভাগ করা। একদিকে ছোট্ট মন্দির, অপর দিকে কাঠের আগুনে রান্নাবান্না, হাত সেঁকা চলছে। খুঁটির ওপাশে চটের ওপরে অনেক লোক বসে আছে। সেদিকে গেলাম। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, গঙ্গোত্রীতে পুলিশের কাছে নাম, ঠিকানা লিখে এসেছি কিনা? বললাম ওখানে কেউ ছিলেন না। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা সাদা কাগজের টুকরো বার করে, আমাদের তিনজনের নাম, ঠিকানা লিখে দিতে বললেন। বুঝলাম ইনি পুলিশের লোক। জানা গেল, সমস্ত পান্ডা ও কিছু পুলিশ গেছে সত্যনারায়ণ প্রসাদের শেষকৃত্য করতে। একজন একটা বাঁকাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে, এক গ্লাস করে গরম চা দিয়ে গেল। চা বললে বোধহয় ভুল বলা হবে, এই মুহূর্তে এটাকে অমৃত বলাই উচিৎ হবে। বললাম, এখনই গোমুখ ঘুরে আসতে চাই। লালবাবার গুরুভাই বললেন, খাওয়া দাওয়া করে যেতে। তবু বললাম, খেয়ে উঠে হাঁটতে কষ্ট হবে, বরং ঘুরে এসেই খাব। তিনি বললেন, অল্প কিছু না খেয়ে যাওয়া উচিৎ হবে না। বাধ্য হয়ে খেয়ে যাওয়াই ঠিক হল। পুলিশের লোকটি আমাদের বার বার সাবধান করে দিয়ে বললেন, অন্তত আধ মাইল দূর থেকে গোমুখ দর্শন করতে। ওখানকার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যে কোন সময় আবার বিপদ হতে পারে। কথা না বাড়িয়ে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, তাই হবে। এবার আমাদের বাঁকাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত ও ডাল, খেতে দেওয়া হল। অল্প করে খাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই ভাত আমার দু'দিনের খাবার। বাধ্য হয়ে বলতেই হল, এত ভাত খেতে পারবো না। গুরুভাই বললেন, খুব অল্পই ভাত দেওয়া হয়েছে, খেয়ে নিন, তা নাহলে শরীর খারাপ হবে। আমরা আবার বললাম, এত ভাত এখন খেতে পারব না, ফিরে এসে বরং আবার খাব। ভদ্রলোক একটা খালি থালা নিয়ে আসলেন। আমরা তিনজনেই বেশ কিছুটা করে ভাত তুলে দিয়ে খুব অল্পই ভাত নিলাম। কিন্তু শেষে দেখি তাও আর খেতে পারছি না। ফ্যানসুদ্ধ ভাত, অল্প খেলেই পেট ভরে যায়। দিলীপ অবশ্য লক্ষী ছেলের মতো সব ভাতটা দিব্বি খেয়ে নিল। ওই নালার জলেই থালা ধুয়ে দিলাম। এই জলই এখানে পান করা হয়। একটা ব্যাগে এক প্যাকেট খেজুর পুরে নিয়ে, ওয়াটার বটল ও লাঠিগুলো নিয়ে, বাকি দুটো ঝোলা ব্যাগ খুঁটিতে টাঙিয়ে রাখলাম। গুরুভাইকে বললাম, "রাস্তায় প্রয়োজন হতে পারে ভেবে, আমরা কিছু শুকনো চিঁড়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কাজে লাগেনি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওটা রেখে দিতে পারেন"। ভদ্রলোক বললেন, এখানে কোন কিছু দিয়ে যেতেও মানা নেই, প্রয়োজনে নিয়ে যেতেও মানা নেই। চিঁড়ের প্যাকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে বোঝামুক্ত হলাম। লালবাবার কথা অনেক পড়েছি, অনেকের কাছে অনেক শুনেওছি। এত কষ্ট করে তাঁর আশ্রমে এসেও, দেখা হল না, তাই মনে একটা দুঃখ থেকেই গেল।

গোমুখের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সবজি বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা পেরিয়ে ওপরের সেই বড় রাস্তায় পড়লাম। লালবাবার একটা টিনের বোর্ডে রাস্তার নির্দেশ দেওয়া আছে। একটু এগিয়েই দেখলাম কয়েকজন পুলিশের লোক গোমুখের দিক থেকে আসছে। কাছে এলে তাঁরা সাবধান করে দিয়ে বললেন, আমরা যেন অনেক দূর থেকে দেখি আর সাদা পতাকার পরে আর না যাই। আরও পরামর্শ দিলেন, যেন ওপর দিয়ে না গিয়ে গঙ্গার পার দিয়ে যাই, এবং বড় পাথরের ওপর ছোট ছোট পাথর রেখে রাস্তায় চিহ্ন রেখে রেখে যাই। তাহলে ফিরবার সময় রাস্তা চিনে ফিরে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাদের সমস্ত কথায় সায় দিয়ে আমরা এগোলাম।

ভালই রাস্তা, তবে প্রায় দেড় কিলোমিটার মতো এগিয়েই রাস্তা শেষ। একটু দূরেই সাদা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকেই গঙ্গার জন্ম। এবার রাস্তা মানে বড় বড় এলোমেলো পাথর ফেলা। প্রায় প্রত্যেক বড় পাথরের ওপরেই ছোট ছোট পাথর রাখা। আগে যারা যারা এপথে এসেছে, যাত্রা পথের বড় পাথরের ওপর ছোট পাথর থাকুক বা না থাকুক, ওদের কথা শুনে বাধ্য ছেলের মতো নিজেরাও ছোট পাথর সাজিয়ে চিহ্ন রেখে গেছে। ফলে এটাই এখন সব থেকে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে খুব কম সংখ্যকই বড় পাথর আছে, যার ওপর ছোট পাথর রাখা হয় নি। যাহোক, এখানে রাস্তা বলে কিছু নেই। পাথরের ওপর পাথর, তার ওপরে আবার পাথর ফেলে ফেলে, কেউ যেন এই রাস্তা পাহাড় তৈরি করার চেষ্টা করেছে। অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ে, এই রাস্তা বা পাহাড়ের নতুন রূপ তৈরি হচ্ছে। আবার পাথর গড়াচ্ছে, আবার নতুন সাজে সাজছে। আমরা আগের রাখা পাথরের চিহ্ন লক্ষ্য করে, সাদা শৃঙ্গের দিকে এগোলাম। এইভাবে আধ কিলোমিটার বা তার কিছু বেশি পথ পার হয়ে, সাদা পতাকাটা দেখতে পেলাম। পাথর সাজিয়ে তৈরি, বড় একটা ঢিবির মতো জায়গার ওপরে, লাঠির মাথায় পতাকাটা উড়ছে। পাথর বেয়ে ওপরে উঠলাম। দিলীপ ও মাধবকে বললাম অপেক্ষা করতে। এদিক দিয়ে যাওয়া সত্যিই বেশ শক্ত ও ঝুঁকির ব্যাপার। বন্ধুরা আমাকে আর এগোতে বারণ করছে। ওরা কিন্তু ওখান থেকে এখনও গোমুখের আসল রূপটা দেখতেই পায় নি। কিন্তু ঢিবির ওপর পতাকাটার কাছে গিয়ে, চোখের সামনে গোমুখের রূপ দেখে, না এগিয়ে পারা যায়? গঙ্গার দিকে নেমে একবারে গোমুখের কাছে গেলাম। ওরাও এবার একই ভাবে আস্তে আস্তে আমার পাশে চলে এল। ডানদিকে বড় বড় দু'টো গহ্বর, তার বাঁপাশে দু'টো লম্বা লম্বা ফাটল। পুরো জায়গাটা কালো ধুসর রঙের। কিন্তু ওটা আসলে বরফ। বরফের রঙ কালচে সাদা কেন বুঝলাম না। ওপরেই সাদা বরফের চুড়া। আমরা দু'চোখ ভরে এই দৃশ্য দেখলাম। জানিনা এ জীবনে আর দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পাব কিনা। নিজেদের এখন ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। সরু গঙ্গা ফাটল থেকে বেরিয়ে, নিজের খেয়ালে বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে আছে। পাথরের ওপর উঠে অনেক ছবি তুললাম। কিন্তু এখানে গঙ্গার জল অসম্ভব রকমের ঘোলা। পাশে পাশে বরফ জমে আছে। তিনজন তিনটে ওয়াটার বটলে গঙ্গার জল ভরে নিলাম। এখানে কিভাবে বিপদ হতে পারে, বা সত্যনারায়ণ প্রসাদ ও তাঁর সঙ্গী কিভাবে বরফ চাপা পড়ে মারা গেলেন, তাও বোঝা গেল না। রহস্যই থেকে গেল। আসবার পথে গঙ্গার ধারে একটু আগেই একটা শ্মশান দেখেছি। সম্ভবত ওখনেই সত্যনারায়ণ পান্ডাকে শেষকৃত্য হয়েছে। তিনি সত্যিই ভাগ্যবান!

মাধব ও দিলীপ এবার ফিরতে বলল। আমার কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নন্দনকাননে তাঁবু খাটিয়ে তিনজনকে থাকতে দেখেছি। মনে হচ্ছে আমরা তিনজনও যদি ওরকম তাঁবু ফেলে দু'একটা দিন এখানে থাকতে পারতাম, কী ভাল হতো। প্রতিদিন যে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন গঙ্গাকে আমরা দেখি, তার এত সুন্দর রূপ? আরও মিনিট পনের-কুড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে গঙ্গার রূপ ও পারিপার্শিক সৌন্দর্য উপভোগ করে, ভুজবাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মনে হল স্বর্গ বলে সত্যি যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয় এখানেই। স্বর্গসুখ যদি পেতে হয়, সব দুঃখ জ্বালা ভুলে যদি শান্তি পেতে হয়, তাহলে এখানেই আসা উচিত। একটু এগিয়ে সাদা পতাকার ঢিবিতে উঠবার চেষ্টা করলাম। ঢিবিতে পা দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেই, ছোট বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। শেষে এক পা তুলে, পাথরকে নীচে গড়াতে দিয়ে, না থেমে, চটপট ওপরে উঠে গেলাম। ঠিক যেন একটা গড়িয়ে যাওয়া ড্রামের ওপর দিয়ে হেঁটে, এখানে এলাম। তিনটে ওয়াটার বটলই আমার কাঁধে। দিলীপও একটু চেষ্টার পর উঠে এল। মাধব পাথর পড়ার দৃশ্য দেখে আর উঠতে পারে না। অনেক চেষ্টায়, ওই গড়ানো পাথরের মধ্যে দাঁড়িয়েই, লাঠি বাড়িয়ে ধরে ওকে টেনে তুলে আনা হল। কিছুক্ষণ পরে একইভাবে বিপদ মাথায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বাঁদিকে একটা উচু ঢিবির ওপর একটা প্রজাপতি ধরার জাল, হাওয়ায় উড়ছে। চিনতে পারলাম। গঙ্গোত্রী থেকে আসবার পথে এক জাপানিকে গোমুখ আসতে দেখেছিলাম, তার হাতে এরকম প্রজাপতি ধরার জাল ছিল। ওর ইংরেজি উচ্চারণ ছিল অদ্ভুত। একটা শব্দও বোঝা যায় না। অনেক সময় নিয়ে কথা বলে বুঝেছিলাম, সে জাপানে শিক্ষকতা করে। এখান থেকে স্যাম্পেল হিসাবে বেশ কিছু প্রজাপতি দেশে নিয়ে যাবে, এবং সেই জন্যই তার এখানে এত কষ্ট করে আসা। জানিনা জাপানে প্রজাপতির অভাব আছে কিনা। গোমুখ যে প্রজাপতির আড়ৎ, এ তথ্যই বা সে কোথায় পেল জানিনা! সত্যি, কতরকমের লোকই যে এই দুনিয়ায় আছে! আমরা কলকাতায় থাকি শুনে ও বলেছিল—"কালখাতা? এ ড্যানঝারাস্ সিতি"। ১৯৭২ সালে সে কলকাতা এসেছিল বলেই কি কলকাতাকে তার ডেঞ্জারাস সিটি বলে মনে হয়েছিল? যাহোক, জাপানি ভদ্রলোককে দেখলাম পাথরের ধারে শুয়ে থাকতে। একটা কুলি পিঠে টেন্ট বয়ে এনে এখানে খাটাচ্ছে। অর্থাৎ আজ রাতে সে এখানেই থাকবে। আমরা এবার ফেরার রাস্তা ধরলাম।

পাথরের ওপর পাথর রাখা চিহ্নগুলো ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। ওকে বললাম, যে যেদিক দিয়ে এসেছে, সে সেদিকে পাথর রেখে চিহ্ন রেখে গেছে। ফলে চারিদিকে অজস্র এই চিহ্ন দেখা যাওয়ায়, আরও অসুবিধার সৃষ্টি করছে। ওই চিহ্ন দেখে হাঁটতে গেলে গোলকধাঁধার মতো একবার ওপরে, একবার নীচে, একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে ঘুরে মরতে হবে। চিহ্নের কোন প্রয়োজন নেই, গঙ্গাকে বাঁপাশে রেখে এগিয়ে গেলেই লালবাবার আশ্রম পাওয়া যাবে। নতুন হান্টার স্যু-র অনেক জায়গায় আঠা খুলে ফাঁক হয়ে গেছে। একটু এগিয়ে গঙ্গার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে মনের সুখে খেজুর খেলাম। দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলাম, এবার তার কেমন লাগছে? ডাবরানী থেকে এখানে আসতে না চেয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল বলে আর একবার মনভরে গালিগালাজ করলাম। ও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে স্বীকার করল আমি জোর না করলে ওর এখানে আসা হতনা। এঁকেবেঁকে পাথর ডিঙিয়ে একসময় আমরা রাস্তায় এসে পড়লাম। অবশেষে লালবাবার আশ্রমে পৌঁছলাম। আশ্রমে অক্ষত অবস্থায় ফিরতে সমস্ত লোক ও গুরুভাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলাম যাত্রীদের জন্য এরা সত্যি কত চিন্তা করে। শুনলাম পুলিশ ও সকালের প্রায় অধিকাংশ জনই গঙ্গোত্রী ফিরে গেছে। চা খেয়ে চট পেতে বসে থাকলাম। আগুনের পাশে বসে থাকতে বেশ ভালই লাগছে। বসে বসে চিন্তা করছি ভালোয় ভালোয় যমুনোত্রী যেতে পারলে বাঁচি। সমস্যা হল এই মরণফাঁদ থেকে বেরনো। আর এই ফাঁদের বিস্তৃতি তো বিশাল। এখান থেকে সেই ভুখি পর্যন্ত। ওখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত শান্তি নেই। কবে কিভাবে ফিরব জানিনা।

গুরুভাই আমাদের একটা বেশ বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। আমরা আগুনের পাশ থেকে উঠে এসে সেই ঘরে বসলাম। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। মেঝেতে কিছুটা ফাঁক ফাঁক অন্তর সরু সরু কাঠের পাটাতন লাগানো। কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুভাই জানালেন, ভিড়ের সময় যাতে কেউ বেশি জায়গা দখল করতে না পারে, তাই এ ব্যবস্থা। এক একটা ফাঁকে, এক একজনের শোবার ব্যবস্থা। ধনী, দরিদ্র, সবার জন্য একই ব্যবস্থা। এত সরু জায়গায় মোটাসোটা লোক হলে, কিভাবে শোবে ভেবে পেলাম না। ঘরে ঢুকবার ব্যবস্থাটাও ভারি অদ্ভুত। প্রথম ঘরের মধ্যে ঢুকে, ডানদিকের দেওয়ালে আর একটা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে যেতে হয়। আমরাও ওই ভাবেই দ্বিতীয় ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বিতীয় ঘরটায় কোন জানালা বা তৃতীয় দরজা নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ করে দিলে বাইরের এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া দ্বিতীয় ঘরে ঢোকার অবকাশ নেই। দ্বিতীয় ঘরে ব্যাগ রেখে ছোট্ট মন্দিরের মতো ঠাকুরঘরের কাছে এলাম। আরতি শুরু হল। লালবাবার গুরুভাই আরতি করছেন। মন্দিরের ভিতরে কোন চেনা জানা দেবদেবীর ছবি বা মুর্তি স্থান পায় নি। ভিতরে দেখলাম একটা হনুমান, গঙ্গাদেবী ও লালবাবার গুরুদেব শ্রী বিষ্ণু দাসের ছবি। শুনলাম লালবাবার গুরুদেব শ্রী বিষ্ণু দাস বাঙালি। সম্প্রতি তিনি দেহ রেখেছেন। গোমুখ থেকে কিছুটা ওপরে তপোবনে উনি আশ্রম করে থাকতেন।

আগুনের সামনে বসে থাকাই আরামদায়ক। আশ্রমের কয়েকজন সেই একই প্রক্রিয়ায় রুটি তৈরি করছেন। বরঞ্চ এখানকার রুটি আরও স্বাস্থ্যবান। আমরা আর এক দফা চা খেলাম। মনে হয় এখানে অনেকটা চা একবার করে, আগুনের পাশে রেখে দেওয়া হয়। যার যখন প্রয়োজন বা ইচ্ছা, পাত্রে চা ঢেলে খেয়ে, পাত্র ধুয়ে রাখে। চা শেষ হয়ে গেলে, নতুন করে আবার তৈরি করা হয়। রাত্রের মেনু এই স্বাস্থ্যবান রুটি ও সকালের সেই ডাল। এখানে একবার ডাল তৈরি হয় এবং সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কিছু তৈরি করা হয় না। ওটা শেষ হয়ে গেলে, আবার নতুন কিছু তৈরি করা হবে।

ঘরে এসে বসলাম কিছুক্ষণ। গুরুভাই একটা হ্যারিকেন দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন যে, তিনি আমাদের রাতের খাবার ঘরে দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের আর কষ্ট করে ঠাণ্ডায় বাইরে যাবার দরকার নেই। বললাম, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না। বাইরে এসে আগুনের ধারে চট পেতে খেতে বসলাম। ভাবতেও অবাক লাগছে, কোথায় আমাদের বাড়ি, আর কোথায় কোন বরফের রাজ্যে, আগুনের ধারে চট পেতে বসে, ডাল রুটি খাচ্ছি। এই মুহূর্তে বাড়ির লোকেরা কী করছে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। দু'টো মাত্র রুটি খেতে পারলাম। গুরুভাই বললেন, আমরা নিশ্চয়ই লজ্জা করে কম খাচ্ছি। বললাম, এই আতিথেয়তা কোনদিন ভুলব না। সত্যিসত্যিই আমাদের আর খিদে নেই। মনে মনে লালবাবা এখানে এখন নেই বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তিনি থাকলে দু'টো রুটি খেয়ে এত সহজে কিছুতেই নিস্কৃতি পেতাম না। আবার এরকম একটা মানুষকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম না বলে, কিরকম একটা কষ্টও অনুভব করলাম। খাওয়া হয়ে গেলে, বরফগলা ঠাণ্ডা নালার জলে, নিজেরাই থালা ধুয়ে দিলাম। জল এত ঠাণ্ডা যে মুখে দেবার উপায় নেই, তবু ওই ঠাণ্ডা জলই অনেক সময় নিয়ে বেশ কিছুটা করে পান করলাম। গুরুভাই এবার যে ঘরটায় আমরা ছিলাম, তার বাঁপাশে একটা দরজা দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন। দরজাগুলোর উচ্চতা খুব বেশি হলে চার ফুট। ওই দরজা দিয়ে ঢুকে, ডানদিকে ওই রকম আর একটা দরজা দিয়ে, আমরা আর একটা কাঠের ঘরে প্রবেশ করলাম। বাইরের সঙ্গে এ ঘরেরও কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। এই ঘরটাও বেশ গরম। গুরুভাই তাঁর ঘর থেকে, মেঝের ওই দু'টো পাটাতনের ফাঁকের মাপে তৈরি লম্বা, সরু তোষক ও একগাদা কম্বল বার করে দিলেন। প্রায় দু'ভাঁজ করে তোষক পেতে, তার ওপরে কম্বল পেতে, শোয়ার রাজকীয় আয়োজন করে নিলাম। এতক্ষণে গুরুভাইকে আসবার পথে দেখা তারার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি ওরকম কিছু কখনও দেখেন নি। হয়তো কোন জ্যোতি হবে, ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে এখানে নেমে এসেছে। ঠিক খবর পাওয়া গেল না। আমরা তিনজন পরপর শুয়ে পড়লাম। আরও দু'একজন এই ঘরে শুতে এল। এখানেও পিসুর উৎপাত যথেষ্টই আছে। এই ক'দিনে আমার সারা গায়ে কালো কালো, উঁচু উঁচু, দাগ হয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখি, ভোর হয়ে গেছে। বেশ সুন্দর ভোরের আলোয়, দূরে গোমুখের সাদা পাহাড়, বেশ পরিষ্কার নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আগষ্ট মাসের একত্রিশ তারিখ। এবার আমাদের ফিরতে হবে। আমরা ফিরবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। গুরুভাই চা খেয়ে যেতে বললেন। দেখলাম চা তৈরি হচ্ছে। এখানে থাকা-খাওয়ার জন্য কোন পয়সা লাগে না। ছোট মন্দিরটার কাছে একটা দানবাক্স আছে। ইচ্ছা হলে দান বাক্সে কিছু দেওয়া যেতে পারে। কত দেওয়া হল, আদৌ দেওয়া হল কী না, কেউ দেখতে বা জানতেও চাইবে না। না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। একটা বোর্ডে দেখলাম, বড় বড় বিখ্যাত সব মানুষের নাম, যাঁরা এই আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য, অনেক টাকা আশ্রমকে দান করেছেন। বেশিরভাগই বাঙালির নাম। বেশ ভাল লাগল, ঊমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কমল গুহ (শঙ্কু মহারাজ) ইত্যাদি অনেকের নাম লেখা আছে দেখে। এঁরা আড়াই হাজার টাকা করে দান করেছেন। আমরা সামান্য মানুষ, অতি সাধারণ লোক। তাই মাত্র পনের টাকা দানবাক্সে রেখে দিলাম।

সবজি বাগানের ওপাশে অনেক খরচ করে বিরাট পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে ভেবেছিলাম, লালবাবার আশ্রমকে আরও বেশি যাত্রীর সুবিধার্থে বড় করা হচ্ছে। গুরুভাই জানালেন, উত্তর প্রদেশ সরকার ওখানে ষোল কামরার ট্রাভেলার্স লজ বানাচ্ছে। এখানে লালবাবার আশ্রম না থাকলে কতজনের গোমুখ দেখার সৌভাগ্য হত সন্দেহ আছে। আজ যেহেতু অনেক যাত্রী এখানে আসতে শুরু করেছে, তাই ব্যবসার খাতিরে বড় প্রাসাদ বানানো হচ্ছে। শুনলাম এই আশ্রম, সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পায় না, বরং সরকারি জমিতে আশ্রম, চাষ ও জলের ব্যবহারের জন্য সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। তবে মিলিটারিদের কাছ থেকে এরা অনেকভাবে সাহায্য পায় বলে গুরুভাই জানালেন। অদ্ভুত, আমার তো মনে হয় না যে, যে একবার লালবাবার আশ্রমে থেকেছে, সে শুধু আরামে থাকার জন্য, পরের বার ওই সরকারি ট্রাভেলার্স লজে থাকবে। যাহোক, লালবাবার ডায়েরিতে নিজেদের নাম-ধাম লিখে, লালবাবার তিনটে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে, গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে ফেরার পথে পা বাড়ালাম।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আগের পর্ব – অতিকষ্টে লঙ্কা ও গঙ্গোত্রী

~ গোমুখের আরও ছবি ~

![]()

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং — হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

![]()

|

||