|

|

|

|

|

ওই বাংলার মায়াভরা পথে

নীলিমা ঘোষ

লোকটি একটা বাস দাঁড় করালো। কন্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলে আমাকে বলল, যান উঠে পড়ুন। খানিকবাদে একজন নেমে যাবেন, তখন আপনি বসে পড়বেন। কন্ডাক্টর আমার মালপত্র ড্রাইভারের সিটের পেছনে রেখে, ইঞ্জিনের সামনে গদিপাতা জায়গায় বসিয়ে দিল। খানিকবাদে অবশ্য ভালো জায়গাতেই বসতে পেলাম। ময়নামতী থেকে প্রায় ৩০ কিমি আগে চট্টগ্রামের রাস্তায় বাঁদিকে অনুচ্চ সীতাকুণ্ড পাহাড়শ্রেণী। এর সর্বোচ্চ শিখর চন্দ্রনাথ। পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি থাকার হোটেল পাওয়া যাবে কিনা। বাসস্ট্যান্ডের নাম অলংকার। উনি বললেন, স্ট্যান্ডে পৌঁছবার একটু আগে নামবেন। একটা রিকশা নিয়ে নেবেন, সে আপনার পছন্দ অনুযায়ী হোটেলে নিয়ে যাবে। কয়েকটা হোটেল দেখলাম, হাজার টাকার নিচে কোনোটাই পেলাম না। শেষ হোটেল ম্যানেজার বললেন, আপনি শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রমে যান, সেখানে কোন টাকা পয়সা দিতে হবে না। একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি সে পৌঁছে দেবে। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রওনা দিলাম। কৈবল্যধাম আশ্রম অফিসঘরে যথারীতি নাম-ধাম লিখিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। তখন আশ্রমের নামগান সংকীর্তন হচ্ছে, সুন্দর পরিবেশ। বাইরে ঢাকা চাতালে বসে অনেকে তা উপভোগ করছেন। ম্যানেজার আমাকে বলেছিলেন, রাত্রে যদি খাই তবে কুপন আগে থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রসাদ বিতরণের পর সাড়ে নটায় রাতের খাবার পাওয়া যায়। কুপনের মূল্য চল্লিশ টাকা। আমার তিন বেডের ঘর। প্রত্যেক বেডে আলাদা তোষক, চাদর, মশারি, গোটানো আছে। পেতে নিলেই হল। বিছানার চাদর আমার সঙ্গেই থাকে। ঘরের সংলগ্ন একটা ছোট বাথরুম ও গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দা। যাত্রী কম থাকায় আমি একাই গোটা ঘর দখল করে ছিলাম। সাড়ে নটার পর খাওয়ার ঘরে গিয়ে খেয়ে অফিসঘরের পাশে ফিল্টার লাগানো কলের জলে বোতল ভরে ঘরে ফিরে এলাম। সাধারণত তিন দিন থাকার অনুমতি মেলে, আমি একটা দিন বেশি ছিলাম।

প্রথমদিন সীতাকুণ্ড। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে চন্দ্রনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। অলংকার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করতে একজন রাস্তার অপর পাড় দেখিয়ে বললেন, রাস্তা পার হয়ে দাঁড়ান, সীতাকুণ্ডের বাস ওখানেই আসবে, জিজ্ঞাসা করে উঠে পড়বেন। সীতাকুণ্ডে নেমে দেখলাম কয়েকটা স্টেশনারি দোকান। একটা কেক, বিস্কুটের প্যাকেট ও জলের বোতল কিনলাম। কিছু খেয়ে বের হইনি। কেকটা ওখানেই দোকানের বেঞ্চে বসে খেলাম। বোতল থেকে জল খেলাম। দোকানের মালিক অল্পবয়সী ভদ্রলোক আমি একা এসেছি শুনে বললেন, রাস্তা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে বাজারের রাস্তা পাবেন, ওখানে সীতাকুণ্ড যাওয়ার অটো পেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে অল্প বয়সী এক দম্পতি অটোতে উঠলেন। ওঁরাও সীতাকুণ্ড যাবেন এবং পাহাড়ে উঠে চন্দ্রনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন করবেন। আমাকে বললেন, আপনি কি পাহাড়ে উঠতে পারবেন? বললাম দেখি, যতটা পারি উঠব। বাঁধানো চড়াইপথে খানিক উঠে দেখি লাঠির দোকানে লাঠি বিক্রি হচ্ছে, ঘুরে এসে ফেরত দিলে অর্ধেক দাম ফেরত পাওয়া যায়। একটা লাঠি সংগ্রহ করে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সীতাকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম।

রাস্তা থেকে খানিক নিচে শ্যাওলাধরা ভাঙাচোরা ইটের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। লোককাহিনি আছে, বনবাসকালে রাম সীতা এই পাহাড়ে ভ্রমণ করতেন। নিচে একটি উষ্ণ প্রস্রবণে সীতা স্নান করতেন, তাই এই স্থানের নাম সীতাকুণ্ড। কুণ্ডটি বাঁধানো, চালাঘরের ছাউনি দেওয়া। বর্তমানে শুকনো। তখনও পুরুত মশাই আসেননি। দরজায় তালা দেওয়া। অদূরে সাদা বাঁধানো চৌবাচ্চাটি রাম লক্ষ্মণের কুণ্ড। উষ্ণপ্রস্রবণ আর নেই। তার জায়গায় তৈরি হয়েছে স্বয়ম্ভূ শিবনাথের মন্দির। লোকে বলে জাগ্রত দেবতা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেবতা দর্শন করলাম। ওখানে ভবানী দেবীর মন্দির আছে। আবার এগিয়ে গেলাম। এখান থেকে পাহাড়ের চূড়ো ও মন্দিরের উপরিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যেতে যেতে দেখলাম, সামনে কংক্রিটের ঢালাই সিঁড়িপথ হয়ে রাস্তা হচ্ছে। পাশ দিয়ে সরু কাঁচা চলার পথ, গাছপালায় ঢাকা, অন্ধকার। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এখান থেকে পাহাড়ের চূড়া আরো প্রায় এক কিলোমিটারের মতো। আমি এখান থেকে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। সীতাকুণ্ড ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি, দেখলাম গেরুয়া বসনধারী এক পুরোহিত আসছেন। বললাম, আপনি কি সীতাকুণ্ডে যাবেন? বললেন, তিনি বাবা চন্দ্রনাথের মন্দিরের পুরোহিত। রোজ এই চড়াই ভেঙে ওপরে পুজো করতে যান। আমি আশ্রমে ফিরে চললাম। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, আমার কুপন নেওয়া হয়নি, বাইরে হোটেলে ভাত খেয়ে নিলাম। পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাই রাতের জন্য কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

পরদিন খুব সকাল সকাল উঠলাম, রাঙামাটি যাবো। রাজবন বিহার। চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি প্রায় দুই ঘণ্টার পথ। আশ্রম থেকে অলংকার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে একটা ভ্রমণ সংস্থার কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, এখান থেকে সরাসরি কোন বাস রাঙামাটি যায় না। আমাকে সিএনজি(অটো) করে অক্সিজেন বাসস্ট্যান্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে রাঙামাটির বাস ছাড়ে। একটা অটোতে চেপে অক্সিজেন বাসস্ট্যান্ডে বাস কাউন্টারে এসে রাজবন বিহার যাব বলাতে কাউন্টার থেকে ঘাঘরা যাওয়ার টিকিট দিল। কন্ডাক্টরকে বললাম, একটু এলে বলবেন। বাসস্টপে নেমে বাঁ দিকের গলিতে আধ কিমির মত হাঁটা পথ। তবে অটোও চলে। সেদিন পূর্ণিমা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসবে ছিল। সেই গলিপথে জনস্রোতের মত মানুষ উৎসব শেষে ফিরে যাচ্ছে। সরু রাস্তার দুপাশে মেলার দোকান-পাট বসেছে। আর কত দূর যেতে হবে জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছি। অবশেষে প্রবেশদ্বার দেখা গেল। এখানে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, সামনে মাঠে উৎসবের জন্য বাঁধা প্যান্ডেল এখন খোলা হচ্ছে। ইতঃস্তত ঘুরে ভাবলাম, কাউকে জিজ্ঞেস করি কোন দিক দিয়ে দেখা আরম্ভ করলে সুবিধা হবে। একজন বললেন বাঁদিক দিয়ে দেখলে সুবিধা হবে। মাঝখানে রাস্তা, তার উল্টো দিকে অর্থাৎ ডানদিকে উপাসনালয় ও আরো কিছু দ্রষ্টব্য আছে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটি সুবেশা মেয়ে এগিয়ে এল। বলল, চলুন আমি ও আমার এই বন্ধু আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, আমরা সেই রকমই নির্দেশ পেয়েছি। প্রথমে দেখলাম উপগুপ্ত মহাথেরার মন্দির। তারপর সুউচ্চ প্যাগোডা স্থাপত্যের আকারে নির্মিত স্বর্গগৃহ। ভিতরে বুদ্ধমূর্তি আছে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি রূপালি। তাতে সূর্যের আলোকে উজ্জ্বল শোভা ধারণ করেছে। ভিক্ষুদের বাসগৃহ আছে, আর আছে পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাথেরা, যিনি বনভন্তে নামে পরিচিত, তাঁর প্রতিকৃতি ও তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। প্রধান উপাসনালয় বার্মিজ স্থাপত্যে তৈরি। ডান দিকে দেশনালয়, ধর্মালোচনা ও প্রার্থনা সভাঘর। উপাসনালয়ের ডান দিকে একটি ছোট বাড়ি থাই স্থাপত্যের নিদর্শন। ১৯৭৪ সালে চাকমা রাজবংশের রাজমাতা আরতী রায় ও তার ছেলে ব্যারিস্টার দেবাশিষ রায়ের তত্ত্বাবধানে বনভন্তেকে রাঙামাটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলকামনায়। বনভন্তে রাঙামাটিতে এসে থাকতে রাজি হন এবং ১৯৭৭ সালে রাঙামাটিতে তার বাসস্থান পুরোপুরি স্থানান্তরিত করেন। তখন স্থানীয় লোকজনেরা বনভন্তে এবং তার শিষ্যদের জন্য একটি বিহার স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। বর্তমান রাজবন বিহার ১৯৭৪ সাল থেকে তারই ক্রমোন্নতির ফল। একটু দূরে আরেকটির নির্মাণ কাজ হচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি প্রশস্ত চত্বর। মেয়ে দুটি এবার বিদায় চাইল। উজ্জ্বল রূপালি প্যাগোডার পাশে তাদের ফটো তুলেছিলাম। কিন্তু তখনই দেখাতে পারিনি। তাদের অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে, পাশের রাস্তায় একটি ফাঁকা অটো পেয়ে, বড় রাস্তায় চলে এলাম। শুনেছিলাম, রাঙামাটিতে উপজাতি সংস্কৃতির জাদুঘর আছে। একজন অটোচালককে বলতে সে নিয়ে যেতে রাজি হলো। বাড়িটা পুরনো আমলের। ভেতরে ঢুকে ডান দিকে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। তার ভেতরে মনে হয় কোন নাটকের মহড়া হচ্ছে। সেখান থেকে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, উপজাতি সংস্কৃতির জাদুঘর কোনটি। ভদ্রলোক সামনের পুরনো বাড়িটি দেখালেন, বললেন, বোধহয় বন্ধ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি যদি দেখানো যায়। খানিক বাদে ঘুরে এসে জানালেন, আজকে দেখানোর অসুবিধে আছে। আমি বাইরে থেকে কয়েকটা ছবি তুলে ফিরে চললাম। বাইরে খেয়ে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম।

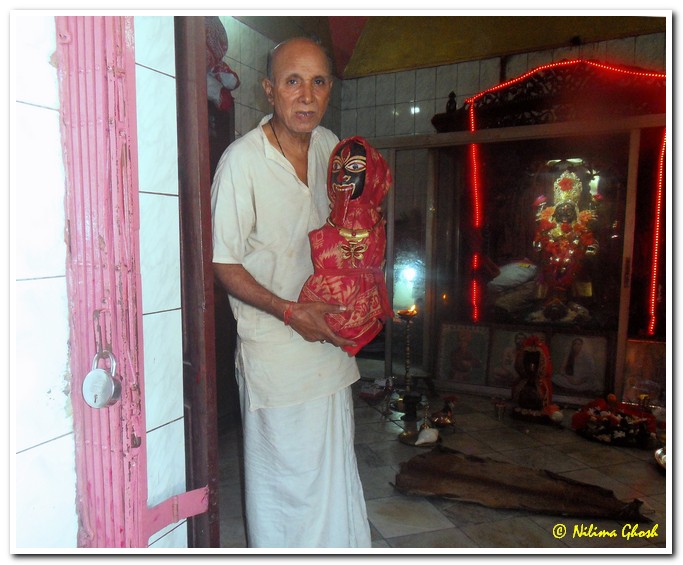

আগামীকাল যাব চট্টেশ্বরী মন্দির। আঠারো'শ শতাব্দীতে চট্টেশ্বরী মন্দির নির্মিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনির আক্রমণে মন্দিরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পূর্ববর্তী মূর্তিটি নিমকাঠের ছিল, কৃষ্ণবর্ণ। যুদ্ধ চলাকালীন তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্তী বংশের সদস্যরা কেবলমাত্র মূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাস, তারপর রিকশা নিয়ে মন্দিরে পৌঁছালাম। তখন নিত্য পূজার আয়োজন চলছে। পুরোহিত পুজোয় বসেছেন। সামনে বেশ বড় আচ্ছাদিত বাঁধানো প্রাঙ্গণ, নাটমন্দির। উৎসবে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কয়েকজন মহিলা পুজোর দালানে বসে আছেন। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দিরটি কত প্রাচীন। তিনি বললেন, কত প্রাচীন তা বলতে পারব না। মন্দিরের সংস্কার হয় মুক্তিযুদ্ধের পর। তিনি বললেন, যাঁদের মন্দির, তারা পাশেই থাকেন। আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে সব জানতে পারবেন। দুজন মহিলা মন্দিরের দিকে আসছিলেন। তাঁদের বলতে তাঁরা বললেন, আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু অতটা বৃদ্ধ বলে মনে হয় না। বললেন, ব্রিটিশ আমলে মন্দিরের মূর্তি নিমকাঠের তৈরি, কৃষ্ণবর্ণ, আড়াই-তিন ফুট ছিল। মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূর্তিটি এখন কাঁচের বাক্সে রাখা আছে। বললাম, একবার দেখানো যাবে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর মন্দিরের ঘরে ঢুকে কাঁচের বাক্স থেকে বের করে হাতে নিয়ে আমাকে দেখালেন। লাল পাড়, সাদা কাপড়ে জড়ানো। অনুমতি নিয়ে বিগ্রহের একটি ফটো নিলাম।

মন্দিরের পাশে একটি পুকুর আছে। উনি জানালেন ব্রিটিশ রাজত্বকালে বিপ্লবীরা ওখানে বসে গোপনে ভবিষ্যৎ কাজকর্মের পরিকল্পনা করতেন। তাই ইংরেজ সরকারের ওঁদের বাড়ির দিকে নজর ছিল। পরিবারের সকলে বাড়ি ছেড়ে দেশের ঘরে চলে গেলেও ওনার জ্যাঠামশাই কিছুতেই যেতে চাননি। ভদ্রলোকও তখন চট্টগ্রামে ছিলেন। মন্দির থেকে ফেরার সময় মিষ্টি প্রসাদ খেয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, এঁরা কত কিছু ঘটনার সাক্ষী থেকে গেছেন। ফেরার পথে অলংকার বাসস্ট্যান্ডের কিছু আগে সৌদিয়া বাস কোম্পানির টিকিট কাউন্টার থেকে কক্সবাজার যাওয়ার টিকিট কাটলাম। আগামীকাল সকাল এগারটায় বাস ছাড়বে। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব ১৫২ কিমি। ফিরে এসে আশ্রমের অফিসঘরে গিয়ে সেই রাতে খাওয়ার জন্য কুপন নিলাম আর আশ্রমের জন্য কিছু দান করলাম। আগামীকাল সকালে চলে যাব জানিয়ে এলাম। সকালবেলায় অফিস ঘরে চাবি জমা দিয়ে রওনা দিলাম কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে।

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। কক্সবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে হোটেলে যাওয়ার জন্য একটা রিকশা ভাড়া করলাম। ডলফিন মোড়ে সুগন্ধা বিচ-এর কাছে একটা হোটেলে উঠলাম। তখন পড়ন্ত বিকেল। জিনিসপত্র ঘরে রেখে হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। একটা অটো ডেকে সুগন্ধা বিচ-এর মোড়ে নামলাম। খুব কাছেই। সেখান থেকে থেকে খানিক হেঁটে গেলেই সুগন্ধা বিচ। দু'ধারে অসংখ্য দোকান। নানা রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তখন ভাটার টান, তাই সমুদ্র অনেক দূরে চলে গেছে। সেই দূরে জলের কাছাকাছি মানুষগুলোকে খুব ছোট ছোট দেখাচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত ১২০ কিমি লম্বা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনের সৈকতে ছাতার নিচে কাঠের চেয়ার পাতা, সবকটাই ভর্তি। বসার জায়গা নেই। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হলো। আমি ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। যেতে যেতে দেখলাম দোকানগুলোয় আলো ঝলমল করছে। হোটেলে ঢোকার আগে ভাত ডাল সবজি খেয়ে নিলাম। কেক বিস্কুট কিনে ঘরে ঢুকে গেলাম। আগামীকাল মহিষখালি দ্বীপে যাব।

সকাল সকাল উঠে একটা রিকশা নিয়ে জেটিঘাটে পৌছালাম। জেটিতে ঢোকার মুখে পাঁচ টাকার টিকিট কাটতে হয়। ঘাটে পৌছে দেখি একটা ট্রলার ছাড়ছে। ট্রলারে গেলে তিরিশ টাকা ভাড়া আর স্পিড বোটে গেলে পঁচাত্তর টাকা। ট্রলারটায় উঠে পড়লাম। বেশি লোক ছিল না তাই চারিধারে সমুদ্রের দৃশ্য বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করতে পেরেছি। ট্রলার মহিষখালি দ্বীপের জেটিতে লাগতে ঘাটে উঠে কাঠের পাটাতন পাতা ব্রিজ দিয়ে পিচ বাঁধানো রাস্তায় গিয়ে দেখি রাস্তার দু'ধারে সারি দিয়ে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশা চালকেরা ছেঁকে ধরল। সবাই একজনের রিকশায় উঠতে বলছে। দেখলাম ছেলেটি বোবা তাই সে খদ্দের ধরতে পারে না, অন্যেরা সুযোগ দিলে তবে তার রোজগার হয়। দরদস্তুর করে তার রিকশাতেই উঠলাম। খুব খুশি। প্রথমে গেলাম এক বুদ্ধমন্দির, দেখেই বোঝা গেল মন্দিরটি খুব প্রাচীন। লিপিগুলি দেখে চিনতে পারলাম না। সামনে একটা গোলাকার ছাউনি দেওয়া বিশ্রামের জায়গা। সেখানে কয়েকজন বসে আছেন। ওখানেই জুতো খুলে রেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে জিজ্ঞেস করলাম, ফলকের লেখাগুলো কি ভাষায় লেখা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাঁরা বললেন আরাকান ভাষায়। ওঁরা আরাকান থেকে এসে এখানে বহুদিন ধরে বসবাস করছেন। এখানকার বুদ্ধমূর্তি অতিশয় প্রাচীন। রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ মন্দির আনুমানিক ২৮৩ বছরের পুরনো। ২০০৪ সালে মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়। দ্বীপের এই চত্বরে প্রচুর বুদ্ধমূর্তি ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট, শায়িত, দণ্ডায়মান প্রভৃতি বিভিন্ন মুদ্রায়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্যাগোডা ও জলাশয়ে পদ্মের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। এরপর গেলাম আদিনাথ মন্দির দর্শন করতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি পাশের ঝোপ থেকে খুব কিচকিচ শব্দ হচ্ছে, দেখি এক ভদ্রলোক ফটো তোলার চেষ্টা করছেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার ফটো তুলছেন? বললেন, "সাপের। সাপটা শব্দ করে ডাকছে।" দেখলাম সত্যিই একটা সরু লিকলিকে সাপের মুখ, শব্দ করে ডাকছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি সামনে বিশাল চত্বর। সেই চত্বরে নেমে একধারের দেওয়াল জুড়ে প্রস্তর ফলকে আদিনাথের কাহিনি, মন্দিরের ইতিহাস ও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে মন্দিরে আদিনাথ শিবলিঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য নানান দেবমূর্তি আছে। আদিনাথ মন্দির মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। শিবকে এখানে আদিনাথ নামে পুজো করা হয়। স্থানীয় লোককাহিনি অনুযায়ী এই মন্দির তিন হাজার বছর আগে শিবের আরাধনা স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিনাথ মন্দির দর্শন করে একটা কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে একেবারে সমুদ্র, পাহাড় ও বনের সম্মিলিত দৃশ্যপটে এসে পড়লাম। ভারী চমৎকার দৃশ্য। একেবারে ছবির মত। এখানে নাকি শুটিং হয়। রিকশাচালক ছেলেটি ইশারায় নানা জায়গার ছবি তুলতে বলল। কয়েকটা তুললাম। এবার জেটিতে ফিরে যাওয়া। রিকশাচালকের টাকা মিটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি ছেলেটা পিছু পিছু আসছে। রিকশাটা বোধহয় কারোর জিম্মায় রেখে। এবার একটা স্পিডবোটে উঠলাম। ছেলেটাও উঠল। আমি জায়গা করে বসলাম, তখন ছেলেটা নমস্কার করে চলে গেল। স্পিডবোট থেকে নামার সময় এক বিপত্তি হল। স্পিডবোট পাশাপাশি খালি বোটে ভেড়ে। লোকেরা তাতে লাফিয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে ওঠে। ট্রলার উঁচু বলে সরাসরি জেটিতে ভেড়ে। আমিও একটা পা পাশের স্পিডবোটে রেখেছি, আরেকটা পা তুলতে গিয়ে বোটের খাঁজে আটকে গেল। একটা হাত একজন ধরেছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাব, অন্য একজন খপ করে আরেকটা হাত ধরে ফেলল। আরেকজন খাঁজ থেকে পাটা ছাড়িয়ে দিল। দৃশ্যটা বোধহয় বেশ মজার হয়েছিল, দেখলাম অনেকে হাসছে। অন্য বোটে পা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে উঠে গেলাম। বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসে আবার জেটি পারের টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিকশা করে হোটেলে পৌঁছে ভাত খেয়ে ঘরে ঢুকলাম।

এর পরদিন রামু যাব। রামকোট বিহার। সিএনজি করে বাস টার্মিনালে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করাতে একজন রামু যাওয়ার বাস কোথায় দাঁড়ায় দেখিয়ে দিলেন। বাস রামুর বড় রাস্তায় নামিয়ে দিল। ডান দিকের রাস্তা দিয়ে চৌমহানি। সেখান থেকে অটোয় চেপে বৌদ্ধ বিহার। সুপ্রাচীন বিহার। তবে সংস্কারের ফলে আধুনিকত্বের ছাপ পড়েছে। এর আগেও আসার পথে আরও বৌদ্ধমঠ আছে। শুনলাম প্রায় ১০০ ফিটেরও বেশি উঁচু বুদ্ধমূর্তি দর্শন করা যায়। তবে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অটো রামকোট-এর গেটের সামনে নামিয়ে দিল। কিছু দূর হেঁটে সিঁড়িতে ওঠার মুখ থেকে একেবারে উপর পর্যন্ত বাঁদিকে সারি সারি ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্ব মূর্তি আছে। শেষে একটি প্রাচীন বটগাছ, চৌদ্দশো বছর আগে বসানো হয়েছিল। গাছের নিচে সম্রাট অশোকের বিশাল মূর্তি। উনি এখানে এসেছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় দেওয়ালে প্রস্তর ফলকে মন্দিরের ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রামু এলাকাটি আরাকানের এক প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। প্রথম রাখাইন রাজ চেন্দা থুরিয়ার শাসনকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০ থেকে ৫২৮) তাঁর আমন্ত্রণে সেবক আনন্দকে নিয়ে তথাগত গৌতম বুদ্ধ আরাকানে এসেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এখানে এক ধর্ম সম্মেলনে তিনি সেবক আনন্দকে বলেন, ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে পাহাড়ের ওপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে রাং-উ। রাং-উ রাখাইন শব্দের অর্থ বক্ষাস্থি। রামু শব্দের সঙ্গে রাং-উ শব্দের মিল আছে। মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট, অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) কর্তৃক স্থাপিত চুরাশি হাজার ধাতু চৈত্যের মধ্যে রামুর চৈত্যটি অন্যতম। রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের মঠাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, বুদ্ধদেবের পিঞ্জরাস্থির একটি টুকরো মঠের মূর্তিতে রাখা আছে। নমস্কার জানিয়ে ফিরে আসছি, সিঁড়িতে এক ভিক্ষু দাঁড়িয়েছিলেন। উনি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলেন আর দ্বিপ্রাহরিক প্রসাদ গ্রহণ অর্থাৎ আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে বিদায় নিলাম।

বৌদ্ধ বিহারের ঠিক পাশেই প্রাচীন হিন্দু তীর্থস্থান শ্রীশ্রী রামকোট তীর্থধাম। রামকোট বনাশ্রমের পাশে অপর একটি পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে মন্দির। কারো কারো মতে এটি সতেরো শতকে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নির্মিত।

রাম ও সীতা বনবাসকালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন বলে সনাতন হিন্দুধর্মীরা বিশ্বাস করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও তার পরিবারের সদস্যদের ওখানেই বাসস্থান। বংশপরম্পরায় পুজো করে আসছেন। একটি ছোট ছেলে পাশের বেল গাছে উঠে পুজোর জন্য বেলপাতা পাড়ছিল। গাছ থেকে নেমে বলল, এখান থেকেই রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়। সে যাই হোক ভ্রমণে প্রচলিত লোককাহিনি একটা আলাদা মাত্রা সংযোজন করে। মন্দিরচত্বরের ভেতর একটা বুদ্ধমন্দির রয়েছে। খুবই পুরনো। একটি প্রাচীন দুর্গা মন্দিরও রয়েছে। বড় মন্দির ও তৎসংলগ্ন মণ্ডপটি সংস্কার করা হয়েছে। বড় মন্দিরে রাম সীতার মূর্তি, শিবলিঙ্গ, নারায়ণ মূর্তি ও গোপালের মূর্তি আছে। দুর্গাপুজো ছাড়াও বাসন্তী পুজো ও ফাল্গুনে শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয়। মন্দির চত্বরের পাশে অতিথিশালা আছে। উৎসব উপলক্ষে অতিথি সমাগম হয়। পূজারী বংশের এক ভাইয়ের স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন। মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে একধারে কতগুলি স্তুপ দেখিয়ে ওগুলো কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি জানালেন, বংশপরম্পরায় পরিবারের কোন সদস্য মারা গেলে, তার মৃতদেহ তাদেরই জমিতে দাহ করে, চিতা ভস্ম নিয়ে, এই সমাধি ক্ষেত্রের নির্মাণ করা হয়েছে। ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছি, সিঁড়ির নিচে রাস্তায় দুজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে কিছু শাকপাতা। কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছি। বললাম কলকাতা। বললেন আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কি শাক? বললেন কচুশাক, বাড়ি গিয়ে রান্না করবো। হেসে বললেন, অনেকে তীর্থ দর্শন করতে আসেন, আপনাকে একলা দেখে আলাপ করতে ইচ্ছে হলো। সিএনজি ধরে আবার চৌমহানিতে ফিরে এলাম। একটা দোকানে মিষ্টি আর কেক খেয়ে বাস ধরে, বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রিকশা নিয়ে ডলফিন মোড়ে ফিরে এলাম। তখন বিকেল। ভাবলাম শুধু সুগন্ধা সৈকত দেখা হয়েছে, কাছাকাছি আরো একটা সৈকত আছে কুলতলী আর একটু দূরে হিমছড়ি। অটোর লাইনে একজন অটোচালককে বললাম, হিমছড়ি যাব। তিনি বললেন, যদি একটু দাঁড়ান তবে প্যাসেঞ্জার হলে নিয়ে যাব। চল্লিশ টাকা লাগবে। কিছুক্ষণ বাদে অটো ছাড়লো। হিমছড়ি কক্সবাজারের ৩২ কিমি দক্ষিণে। সৈকতের বেশিরভাগটাই সিমেন্টের জমাট পাথর। সমুদ্রের জল বারবার ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অটো সৈকতের কাছে নামিয়ে দিল। সৈকতের সামনে রেস্তোরাঁ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সমুদ্রমুখী বারান্দায় অনেকে বসে আছে। কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া করছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সমুদ্রের জলে জমাট পাথরে দাঁড়িয়ে ফটো তুলছে। বারান্দায় বসে সমুদ্রকে খুব ভালোভাবে দেখা যায়। পাকা রাস্তা সমুদ্রতল থেকে অনেকটাই উঁচুতে। রাস্তার পেছনদিকে খানিক হেঁটে কয়েকটা দোকান। সেখানে সৌখিন জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আরো কিছুটা হাঁটলে একটা ঝরনা। ঝরনার পাশ দিয়ে গেলে পাহাড়। রেলিং দেওয়া সিঁড়ি আছে। মাথায় উঠে চারিধার দেখা যায়। আমি ঝরনার ফটো তুলে রেস্তোঁরায় ফিরে এলাম। শান্ত নির্জন এলাকা। বেশি ভিড় নেই। এবার ফেরার পালা। একা গেলে অটো ভাড়া অনেক বেশি। একজন অটোচালক বললেন, আপনি উঠে বসুন, সওয়ারি হয়ে যাবে। সত্যিই তাই। এক অল্পবয়সী দম্পতি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খানিক বাদে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অটোটা ভাড়া করেছি কিনা। বললাম, আপনারা বসতে পারেন। ওঁদের সদ্য বিয়ে হয়েছে। দুদিনের ছুটিতে সমুদ্র দর্শন করতে এসেছেন। ঢাকায় থাকেন। আমার হোটেল এসে গেল। আমি ভাড়া মেটাতে গেলে কিছুতেই দিতে দিলেন না। বললেন, আলাপ করে খুব ভালো লাগলো। হোটেলে ভাত খেয়ে একটা পরিবহন সংস্থায় গেলাম আগামীকাল ঢাকা যাওয়ার টিকিট সংরক্ষণের জন্য। সকাল দশটায় বাসে টিকিট পেলাম।

পরদিন সকাল দশটায় পৌঁছে শুনলাম বাসে কিছু গন্ডগোল থাকায় এগারোটা নাগাদ অন্য বাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাই হোক, এগারোটায় বাস ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পথে অনেকেই নেমে গেলেন। বাসে তখন অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিলেন। ড্রাইভার বললেন বাস আর যাবে না। সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন। গন্তব্যে পৌঁছে দিতেই হবে। তখন আটটা বেজে গেছে। তখন ওই পরিবহন সংস্থাকে ফোন করে একটা ছোট বাসের ব্যবস্থা করা হলো। বাস এলে যারা বসেছিলাম, সবাই ছোট বাসে উঠলাম। কন্ডাক্টরকে বললাম, আমাকে একটা আবাসিক হোটেলের কাছাকাছি নামিয়ে দেবেন। তিনি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি নামিয়ে দিলেন। একটা রিকশায় লাগেজ তুলে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি একটা হোটেল। রিকশাতে উঠে হোটেলের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে হোটেলে ঢুকতে যাবো, একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, রুম দরকার? আমি হ্যাঁ বলতে সে আমার লাগেজ নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। রিকশাচালককে দশ টাকা দিয়ে আমি ওপরে উঠে গেলাম। আবাসিক হোটেলের নিচেই খাওয়ার হোটেল। জলখাবার থেকে দুপুরের ও রাত্রের খাবার পাওয়া যায়। আমি নিচে নেমে এলাম। ঘড়িতে দেখলাম দশটা বেজে গেছে। রাত্রে সেখানেই খেলাম।

পরদিন সকালে নিচের হোটেলে পরোটা তরকারি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর হেঁটে একটা দোকানে দেখলাম দুই ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, ঢাকেশ্বরী মন্দির এখান থেকে কত দূর? একজন উত্তর দিলেন বেশ দূর আছে। আপনি আগে রামকৃষ্ণ মিশন ঘুরে আসুন। কাছেই। তারপর ওখান থেকে রিকশা নিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাবেন। ধন্যবাদ জানিয়ে একটা রিকশা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন গেলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্ত পরিবেশ। দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিষেবা আছে। তবে সামনে কিছু নির্মাণ কাজ চলছে বলে একটু অগোছালো লাগলো। প্রার্থনাগৃহে ঢুকে খানিকক্ষণ বসলাম। দু'চারজন বসে আছেন। তখন হয়তো পূজাপাঠের সময় নয় তাই মহারাজ বা ব্রহ্মচারীদের নজরে পড়লো না। তাঁরা নানা সেবামূলক কাজ করেন, হয়তো তাতে ব্যাপৃত আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে রিকশাচালককে বললাম প্রথমে ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারপর লালবাগ দুর্গ দেখিয়ে আবার রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে নামিয়ে দেবে। রাজি হলো। রিকশায় উঠে দেখি সে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের রাস্তা ঠিক ভাবে চেনে না। অন্য রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাচ্ছে। ফলে অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। অবশেষে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলো। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কাছেই জুতো খুলে রাখার সুবন্দোবস্ত আছে। জুতো খুলে রেখে মূল মন্দিরে গেলাম। মূল মন্দিরটি তিনটি কক্ষে বিভক্ত। মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সমভিব্যাহারে সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। দেড় ফিট উঁচু। আসল মূর্তিটি ভারত বিভাজনের সময় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মূর্তিটি আসল মূর্তির প্রতিরূপ। ডান ও বাম দিকের কক্ষে অন্য মূর্তি পূজিত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরকে জাতীয় মন্দির বলা হয়। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকেশ্বরী থেকে ঢাকা শহরের নামকরণ হয়েছে বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে এই মন্দিরের বর্তমান স্থাপত্যকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দুর্গোৎসব বাংলাদেশে অন্যতম দুর্গোৎসব। এই উপলক্ষে বিজয়া সম্মিলনী ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ ছাড়াও জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য উৎসব পালিত হয়। মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দির আছে। মন্দিরের পেছনে বামদিকে চারটি শিব মন্দির আছে। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন ও চারটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তবে তথ্যটি প্রামাণ্য নয়। মন্দির প্রাঙ্গণের আয়তন বেশ বড়। মন্দির থেকে বের হওয়ার মুখে দেখি রিকশাচালক দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওর লালবাগ দুর্গ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আর যেতে রাজি হলো না। অগত্যা টাকা মিটিয়ে দিয়ে অন্য রিকশা নিলাম। লালবাগ দুর্গ খুব কাছেই। তবে শহরের মধ্যে দুর্গের অবস্থান বলে চারপাশে অট্টালিকার মধ্যে এই প্রাচীনত্বকে মানিয়ে নিতে হয়। টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

রমণীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে পথ। দুর্গের তিনটি দ্বার। তার মধ্যে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ আজম এই দুর্গের কাজ শুরু করেন। পরে পরবর্তী শাসনকর্তা হিসাবে শায়েস্তা খাঁ এসে নির্মাণ কাজে হাত দিলেও তা শেষ করতে পারেননি। তাঁর মেয়ে পরীবিবি ১৬৮৪ সালে মারা যান। শায়েস্তা খাঁ দুর্গটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রাখেন। বিশালায়তন জমির মধ্যে অবস্থিত দুর্গটির স্থাপত্য প্রধানত তিনটি। একটি মসজিদ, অপরটি পরীবিবির সমাধি, আরেকটি দেওয়ান-ই-আম বা সুরম্য দ্বিতল দরবারকক্ষ ও হামামখানা।

এটা আগে গভর্নরের বাসগৃহ ছিল। বর্তমানে একতলাটি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহৃত জিনিস, পরিচ্ছদ, মুদ্রা প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। দ্বিতলে ওঠার দরজাটি বন্ধ ছিল। পরীবিবির সমাধিটি সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। বাইরে থেকে ভেতরের কক্ষ উন্মুক্ত গরাদ দেওয়া দরজা থেকে দেখা গেলেও ধূলিধূসরিত ছিল। তবে সৌধটির স্থাপত্য চমৎকার। সৌধের সোজাসুজি জল সংরক্ষণের আঠারোটি কক্ষবিশিষ্ট বাড়ি পর্যন্ত বাঁধানো জলাধার, তবে বর্তমানে শুষ্ক। তাতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ফোয়ারা ছিল। জল সংরক্ষণের গৃহটির ওপরের ছাদে পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখলাম। গৃহটি থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। পয়ঃপ্রণালীরও সুবন্দোবস্ত ছিল। মসজিদটি বর্তমানে রেলিং দিয়ে ঘিরে দুর্গ থেকে আলাদা করা হয়েছে যাতে জনসাধারণ ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদে যেতে পারেন। কোন টিকিটের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের বর্তমান খননকার্যের ফলে অন্যান্য নির্মাণকাজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে দুর্গটির একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। দুর্গটির চতুর্দিকে দৃষ্টিনন্দন উদ্যান অতীব চিত্তাকর্ষক। দুর্গ থেকে বেরিয়ে রিকশা করে হোটেলের পথ ধরলাম।

পরদিন সকালে উঠে আগে মতিঝিল যাব, সেখানে সোনালি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়। ওখানে সরাসরি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রা বিনিময়ের পর জাদুঘর যাব ঠিক করলাম। জাদুঘরের টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখলাম এক তলা থেকে চার তলা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের নানা নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রাচীন না হলেও সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ভাবে সাজানোর ফলে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একটি তিমি মাছের কঙ্কাল গোটা হল জুড়ে রয়েছে। বাংলাদেশে সমুদ্রতট থেকে পাওয়া গিয়েছিল। আরেকটি হল জুড়ে একটি নৌকা। এছাড়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, পুঁথির সংগ্রহ, দেওয়াল জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর ছবি রয়েছে। কোন কোন ঘটনা আবার দেখানোও হচ্ছে। বিভিন্ন তলে বিভিন্ন সামগ্রী বিভাগ অনুযায়ী সাজানো আছে। জাদুঘরে একটি গ্রন্থাগারও আছে। সেখানে কিছু সময় কাটালাম। প্রতি তলায় প্রদর্শক ও রক্ষীরা আমাকে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিতে বলছিলেন। সুন্দরবন বিভাগটিও বেশ ভালো লেগেছিল। এর আগে কিছু জাদুঘর দেখেছিলাম বলে অনেক দেবদেবীর মূর্তি আগেই দেখা হয়েছিল। সুতরাং ঢাকায় জাদুঘরে দেবদেবীর মূর্তিগুলি অনেকটাই পরিচিত ছিল। মূর্তিগুলি প্রাপ্তিস্থান সময়কাল লেখা থাকায় কিছু নতুন মূর্তিও দেখা হয়ে গেল। অবশেষে জাদুঘর দেখা সাঙ্গ করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন খুব সকালে উঠে রমনার মাঠ দেখতে বের হলাম। অনেকে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়েছেন, কেউ কেউ শরীরচর্চা করছেন। গেটের বাইরে দুধ পাউরুটি নানা ধরনের পিঠে, ফল বিক্রি হচ্ছে। এবার নজরুলের সমাধিক্ষেত্র দর্শনে চললাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের রাস্তা দিয়ে নজরুলের সমাধি ক্ষেত্রে পৌছালাম। শান্ত নির্জন স্থান। নজরুলের সমাধির পাশেই জয়নুল আবেদীন সহ কিছু শহীদের সমাধি রয়েছে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকেছিলাম। দূর থেকে একটি ভাস্কর্যও নজরে পড়েছিল। সেই বিশাল চত্বর ঘুরে দেখা হয়নি। আগামীকাল বাংলাদেশে আমার শেষ দিন। ভ্রমণ কর জমা দিতে হবে। কমলাপুর স্টেশনে ভ্রমণ কর জমা দিয়ে জানলাম মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে। কমলাপুর স্টেশন থেকে বেশ দূরে। ভ্রমণ কর জমা দেওয়ার পর চললাম ঢাকার নিউমার্কেট। প্রচুর দোকানপাট। এ গলি থেকে সে গলি কিছুক্ষণ ঘুরে, সামান্য কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরেরদিন সকাল ছয়টাতেই রিসেপসন কাউন্টারে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিলাম। উনি বললেন, আবার আসলে আমার হোটেলেই উঠবেন। রিসেপশন কাউন্টারের ছেলেটি আমার জিনিসপত্র অটোতে তুলে দিল। আমি বাংলাদেশকে বিদায় জানিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। যথাসময়ে ট্রেন ছাড়লো। পথে যেতে যেতে যমুনা দর্শন হল। অবশেষে কলকাতা স্টেশন। বাংলাদেশের আন্তরিকতা স্মৃতি হয়ে রইল।

(সমাপ্ত)

![]()

বাহাত্তর বছরের নীলিমা ঘোষ ঘরের কাজের থেকে সময় করে মাঝেমাঝেই বেরিয়ে পড়েন পথে। তাঁর আগ্রহ ভ্রমণস্থানটির প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি।

![]()

|

||