|

|

|

|

|

ইতিহাসের সন্ধানে মুর্শিদাবাদে

সৌমাভ ঘোষ

পর্ব - পাঁচ

১৪ তারিখ হোটেলে চেক-ইন পর্ব মিটিয়ে বেরোতে দেরি হয়েছিল। ১৫ তারিখ সেসবের বালাই নেই। সকালে তাড়াতাড়ি উঠে চা এবং জলখাবারে ম্যাগি খেয়ে প্রস্তুত থাকলাম টোটোর জন্য। নটার মধ্যেই টোটো এসে হাজির। সেদিন গেলাম ভাগীরথীর অপর পাড়ে – খোশবাগ, ডাহাপাড়া ধাম, কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির ও আজিমগঞ্জের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে। খোশবাগের নাম শুনে মনে ভালো খারাপ মিশিয়ে একটা বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। কিন্তু পথে যে ঘটনা ঘটল তার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই কথাই বলব এবার।

চিরকাল গঙ্গা পেরিয়ে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অফিস সবই করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সেই পারাপারের সঙ্গে এর বিস্তর ফারাক। নৌকা চড়ে নদী পারাপার করি সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এখানে দেখলাম আমাদের টোটোটাই নৌকায় উঠে পড়ল। আমরা যারা কলকাতা বা তার আশপাশের মফঃস্বলে থাকি, তারা সাইকেল অবধি নৌকায় উঠতে দেখেছি। এখানে টোটো, বাইক তো কোন ছাড় দেখলাম ছোট ছোট গাড়ি পর্যন্ত এভাবেই যাতায়াত করে! এভাবে যাতায়াত হয় বলে নৌকায় কোনও ছইয়ের ব্যবস্থা নেই। আছে বাঁশের মাচা আর তার ওপরেই রয়েছে সওয়ারিসমেত যানবাহন । এমনকি নৌকার ঘাটগুলো পর্যন্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি। সত্যিই এক বিরল অভিজ্ঞতা! টোটোর দাদা বলল বহরমপুর আর জঙ্গিপুরে ব্রিজ আছে। একুশ শতকেও কলকাতার এত কাছের একটি জায়গার যান চলাচল দেখে অবাক হলেও পরমুহূর্তেই মনে হল ভরাবর্ষার দিনে এরকম যাত্রীবোঝাই নৌকাই তো মাঝনদীতে উলটে দিয়ে সিরাজ ও তার বন্ধুরা খুব মজা পেত। সেই নবাবি আমলের ঐতিহ্যই বোধকরি মুর্শিদাবাদ এখনও বহন করে চলেছে।

হাজির হলাম খোশবাগে। এখানেই সমাহিত বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

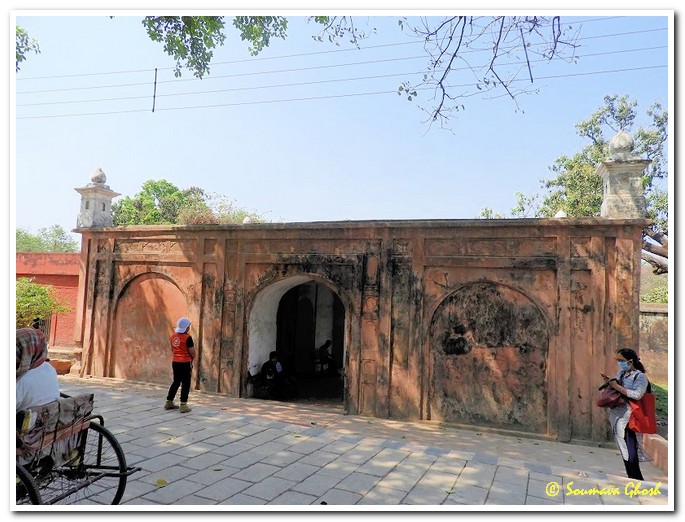

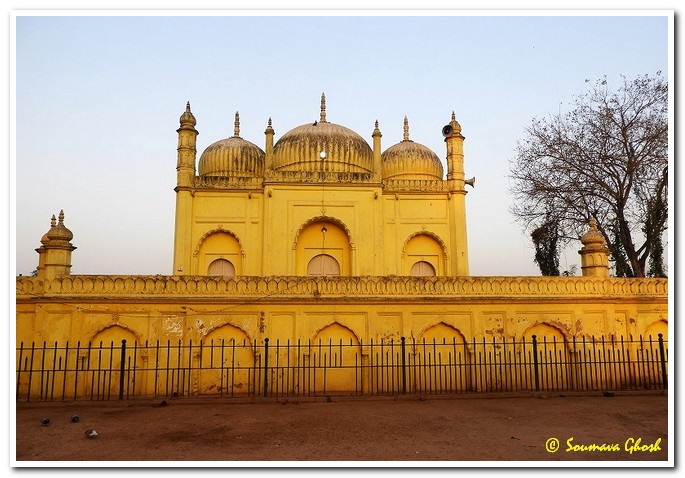

তবে এটিকে শুধুমাত্র সিরাজউদ্দৌলার সমাধিক্ষেত্র বলা ভুল। এটি নবাব আলিবর্দি খান প্রতিষ্ঠিত আফসারি বংশের সমাধিক্ষেত্র। সিরাজউদ্দৌলা ছাড়াও এখানে রয়েছে আলিবর্দি খান, তাঁর মা, স্ত্রী এবং সিরাজের পত্নী লুৎফন্নিসা বেগমের সমাধি। খোশবাগে আলিবর্দি খান দিল্লির জামা মসজিদের অনুকরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করান।

বর্তমানে এসবই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে। আফসারি বংশের সমাধি ছাড়াও রয়েছে ফকির দানাশাহ এবং তার স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি। সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দানাশাহই তাঁকে দেখে চিনতে পারে এবং মীরজাফরের সেনাবাহিনির হাতে তুলে দেয়। তারই পুরষ্কারস্বরূপ মীরনের নির্দেশে দানাশাহ-এর পুরো পরিবারকে হত্যা ও খোশবাগে সমাধিস্থ করা হয়। কথিত আছে মহম্মদি বেগ সিরাজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার পর হাতির পিঠে করে ঘুরিয়ে ছিল। মৃতদেহ থেকে চারিদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ার জন্য খোশবাগের অপর পাড়ের নাম হয় লালবাগ।

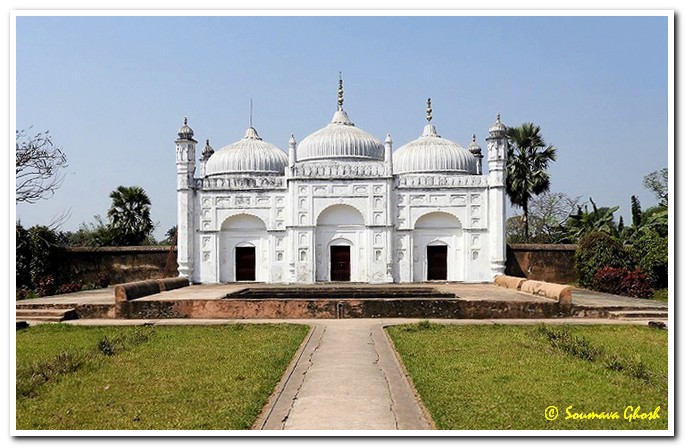

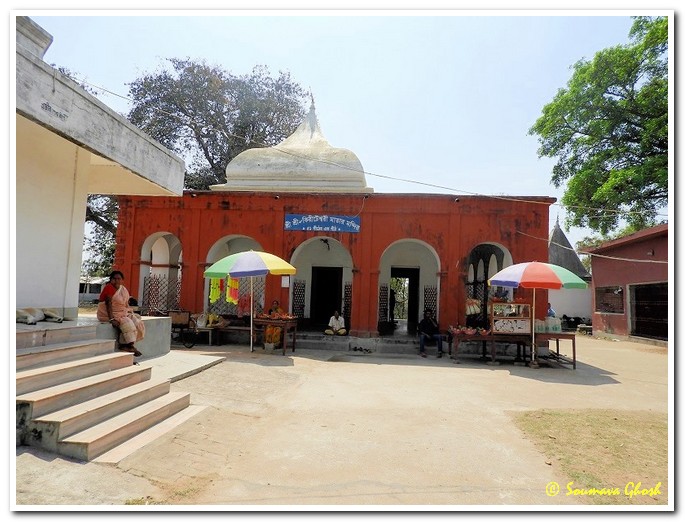

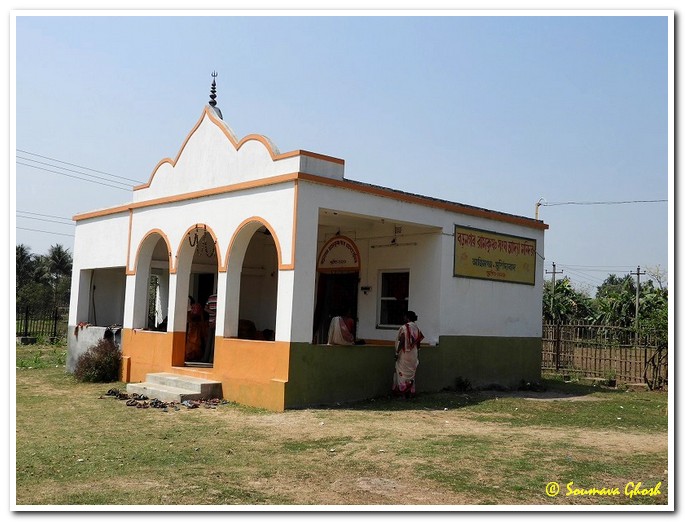

খোশবাগ দেখে আমরা পৌঁছলাম প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম বা ডাহাপাড়া ধামে। প্রভু জগদ্বন্ধু ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী একজন সমাজ সংস্কারক। পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলাতে হলেও, ওঁর জন্ম হয় মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ায়। জন্মভিটেতেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ২০০৩ সালে।

মুর্শিদাবাদের সর্বোচ্চ মন্দির এটি। বিরাট এলাকা নিয়ে নির্মিত ধামটিতে মন্দির ছাড়াও রয়েছে আশ্রমিক ও পর্যটকদের বসবাসের ব্যবস্থা। মন্দিরের সুন্দর কারুকার্য ও শান্ত পরিবেশ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

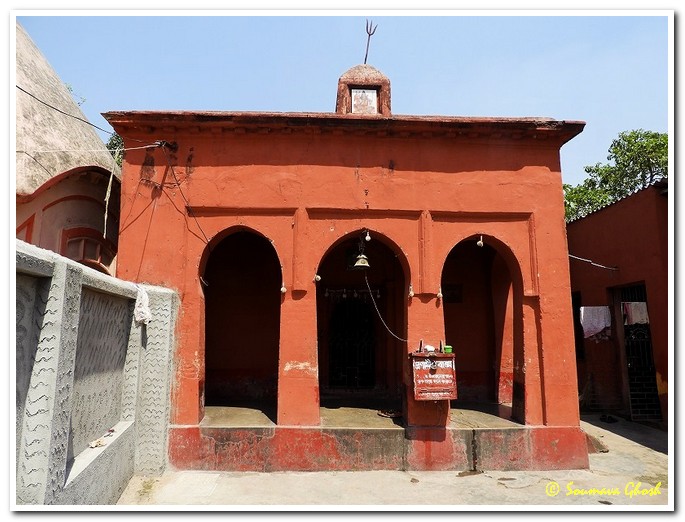

পরবর্তী গন্তব্য মুর্শিদাবাদের প্রাচীনতম মন্দির কিরীটেশ্বরী। পুরাণমতে একান্ন সতীপীঠের একটি এই মন্দির - এখানে দেবী সতীর কিরীট অর্থাৎ মুকুট পড়েছিল। দেবীর দেহাবশেষ না পড়ায় এটিকে উপপীঠ হিসেবেও গণ্য করা হয়। তবে স্থানীয়দের মতে এখানে দেবীর কপালের তিনটি হাড় পরেছিল। যাইহোক এই মতান্তরে না গিয়ে বলা যায়, রাঢ় বাঙলার সুপ্রাচীন এই মন্দিরটির আদি নাম ছিল কিরীটকণা, যা থেকে এই গ্রামেরও নাম হয় 'কিরীটকণা'। প্রাচীন মন্দিরটি ১৪০৫ সালে বজ্রাঘাতে নষ্ট হয়ে গেলেও কারুকার্য খচিত বেদীটি বিদ্যমান। দেবীর কোনও মূর্তি এখানে পূজিত হয় না, লাল বেদীটিই এখানে দেবীরূপে সারা বছর পুজো পায়। তবে গ্রামবাসীদের মতে দেবী খুবই জাগ্রতা।

বর্তমান মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কানুনগোবংশীয় শ্রী দর্পনারায়ণ রায় নির্মাণ করান। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কিছু শিব মন্দির। প্রতিবছর পৌষ মাসে এখানে মেলা বসে। এখন মেলা না থাকলেও একজন কাকুকে পেলাম যিনি আইসক্রিম বিক্রি করছেন। ওঃ! বলা হয়নি আজও সেই চাঁদিফাটা গরম। এই আবহাওয়ায় আইসক্রিমের গাড়ি তো মরুভূমিতে মরুদ্যান। আইসক্রিম নিয়েই টোটোতে উঠে পড়লাম। গ্রামের অপরদিকে রয়েছে রানি ভবানী নির্মিত দেবীর গুপ্ত মন্দির। সেখানে কলসীর মধ্যে লাল শালুবাঁধা অবস্থায় রয়েছে দেবীর কিরীটের কণা বা মতান্তরে দেহাবশেষ।

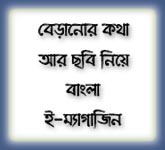

কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পর আসা হল রোশনিবাগে। এখানে শায়িত রয়েছেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খান-এর উত্তরাধিকারী জামাতা নবাব সুজাউদ্দিন খান।

সমাধিক্ষেত্রের একপাশে রয়েছে একটি মসজিদ, অন্যপাশে একটি শিব মন্দির। শোনা গেল মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত এই মন্দিরটি নির্মাণ করান।

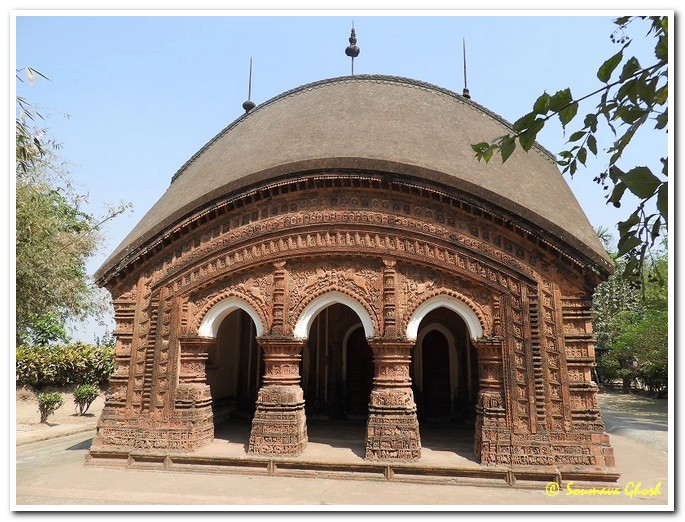

রোশনিবাগ দেখে এগিয়ে চললাম আজিমগঞ্জের তিন কিলোমিটার উত্তরে বরনগর গ্রামের দিকে। টোটোর দাদা বলল অনেকটা দূর। এই বরনগর গ্রামটি ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। কথায় আছে 'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল'। রানি ভবানী কয়েকটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গঙ্গাবাস এই গ্রামে। তাই এটি 'বঙ্গের বারাণসী' নামে পরিচিত। ভবানী ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোরের জমিদার রমাকান্ত রায়ের স্ত্রী। ১৭৪৫ সালে রমাকান্ত-এর মৃত্যু হলে জমিদারির হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী। তিনিই ইতিহাসের 'রানি ভবানী'। প্রখর বুদ্ধিমতী এই নারীর আমলে জমিদারির সীমা উত্তরবঙ্গ অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।'অর্ধবঙ্গেশ্বরী' রানি এই বরনগর গ্রামে মুখোমুখি চারটি দোচালা শিব মন্দির নির্মাণ করান আনুমানিক ১৭৫৫ সাল নাগাদ, মানে পলাশীর যুদ্ধের বছরদুই আগে। প্রতি মন্দিরে রয়েছে তিনটি করে খিলানবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার ও তিনটি করে শিবলিঙ্গ। মন্দিরগুলো প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মন্দির চারটি একত্রে 'চার বাংলা মন্দির' নামে পরিচিত। এর পেছনেই রয়েছে রানি ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী দেবীর তত্ত্বাবধানে ১৭৫৫ সালে নির্মিত ভবানীশ্বর শিব মন্দির। চূড়াটি উল্টানো পদ্মফুলের মত। কিন্তু বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় নষ্ট হতে বসেছে এই মন্দির।

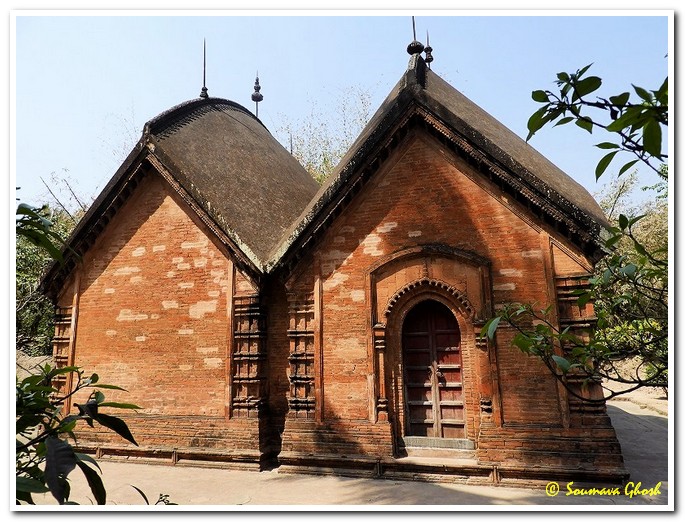

আর একটু এগিয়ে গেলাম জোড়া শিবমন্দির দর্শন করতে। পাশাপাশি দোচালাবিশিষ্ট শিব মন্দিরদুটি রানি ভবানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় আনুমানিক ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

এই মন্দিরগাত্রেও অসাধারণ টেরাকোটার কাজ দেখা গেল। সত্যিই বাংলার টেরাকোটা শিল্প যে তখন কোন উচ্চতায় উঠেছিল এগুলো না দেখলে বোঝা যায় না। জোড়া শিব মন্দিরও এখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। পথে পড়ল আদ্যামার মন্দির। পুজো হচ্ছে দেখলাম।

যেতে যেতে আদ্যামার মন্দিরের ঘন্টা, কাঁসরের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল আজ থেকে দুশো আড়াইশো বছর আগে বাকি মন্দিরগুলোতেও এরকম ধুমধামের সঙ্গেই পুজো হত। আজ সব ফাঁকা। এটাই বাস্তব। একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট এখানে - একদিকে হিন্দুধর্মের স্থাপত্য আবার অন্যদিকে ইসলামিক সৌধ। এটাই তো বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য, যা আমাদের সমাজ এবং মননের মধ্যে দিয়ে ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে শত শত বছর ধরে।

আজিমগঞ্জ থেকে আবার টোটোসমেত নৌকায় উঠে এপাড়ে ফিরে এলাম। এবারের গন্তব্য তাঁতিদের ঘর। কাজ দেখলাম, দেখলাম শাড়ি বোনার ধরণ এবং যন্ত্রপাতি, শুনলাম তাদের কথা। শেষে কেনা হল শাড়ি। এবার ফেরার পালা।

হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু লম্বা হলাম। রোদ পড়ে যেতে আমরা বের হলাম হাজারদুয়ারির দিকটায়। হাজারদুয়ারির পাশে হ্যাণ্ডিক্রাফটের কিছু দোকান দেখলাম কিন্তু সেগুলো সেই সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাজারদুয়ারি বিকেলে পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই দোকানগুলো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। এক ধরনের সাবুদানার মত মিষ্টি চেখে কিনে ফেললাম বাড়ির জন্য। আর কিনলাম দাঁতের লড়াইয়ের মত গুলাবি রেউড়ি। ফিরলাম হাজারদুয়ারির পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে। যেখানে এক সময়ে ছিল মুর্শিদকুলি খান নির্মিত চেহেল সেতুন প্রাসাদ। এই প্রাসাদটির ভগ্নাবশেষও আজ আর নেই। পরবর্তীকালে নির্মিত বেগম মহলের কিছু অংশ এখনও দণ্ডায়মান রয়েছে।

হোটেলে ফিরে এলাম। এইবার তো আসল কথা। চিকেন তো সেদিন থাকতেই হবে ডিনারে। এরকমই সব ঠিক। হায় রে! তখন কী আর জানতাম অদৃষ্টের ইচ্ছে অন্য! আমরা তিনতলায় থাকতাম। হোটেলে ফিরে দেখি সামনের মাসির গুমটি দোকানটা বন্ধ। হয়তো মাসিরা দেরি করে দোকান খুলবে, ভেবেছিলাম একেবারে অর্ডারটা দিয়ে যাব, সেটা আর হল না। যাক পরেই আসব। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। তিনতলায় আর কেউ নেই-ও। কিন্তু খানিকক্ষণ অন্তর গুমটির দিকে চোখ যায় আর আমরা দুজন ছোটবেলার কুমির-ডাঙ্গা খেলবার মত বলি এখনও মাসি এল না! শেষে নটা নাগাদ নিচে নামলাম, ক্ষিদের চোটে পেটে তখন একশো ছুঁচো আর তিনশো ইঁদুর ডন বৈঠক দিচ্ছে। নেমে জানলাম মাসিরা অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে গেছে সাড়গাছি। কি আর করা যাবে! অগত্যা বড়রাস্তায় এসে গরম গরম হাতে গড়া রুটি আর চিকেন খেলাম। আমাদের ইচ্ছাশক্তির জয় হল।

পর্ব - ছয়

এসে গেল তৃতীয় দিন। দূরের ঘোরা শেষ। আজ ১৬ তারিখ, দেখার মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদের প্রধান আকর্ষণ হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, এছাড়া ইমামবাড়া, মদিনা মসজিদ, ওয়াসিফ মঞ্জিল ইত্যাদি। ১৪ তারিখ ভোরের আলোয় দূর থেকে দেখেছিলাম। আজ ঢুকব ভেতরে। সকাল নটায় হাজারদুয়ারি খুলে যায়। আজ মাসির দোকান খুলেছে, চা আর ডিম টোস্ট দিয়ে পেটটা ভরিয়ে নিলাম। আজ টোটো নয়, পদযুগল সম্বল করে ঘুরতে হবে। করোনার আবহে হাজারদুয়ারির টিকিট কাটতে হচ্ছে অনলাইনে। নিজেরাও কাটা যায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (ASI) সাইটে গিয়ে অথবা প্রধান ফটকের কাছে স্থানীয়রা থাকে, তারাও কেটে দেয়। টিকিট কেটে হাজারদুয়ারিতে প্রবেশ করার পর মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিতে হল। কী আর করা যাবে! ভেতরের ছবি তুলতে না পারলেও বাইরের ছবি তুলেছি।

হাজারদুয়ারি প্রাসাদটি এক সময়ে নবাবদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এটি মিউজিয়াম। পূর্বতন প্রাসাদটি ভাগীরথীর গ্রাসে নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে নবাব নাজিম হুমায়ুন জা এটি নির্মাণ করান। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য অজস্র অবিকল একরকম দরজা থাকলেও একটিই কেবলমাত্র আসল প্রবেশপথ। হাজার দরজার জন্যই প্রাসাদটির নাম হাজারদুয়ারি। এখানে রয়েছে নবাবদের ব্যবহৃত নানান জিনিসপত্র। প্রাসাদটিতে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনা ও নবাব বাহিনীর অবস্থানের ম্যাপ। দেখে মনে হল মীর জাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। এখন থাক সে আলোচনা। এরপর দেখলাম সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর মদনের ব্যবহৃত কামানটি। যে কামানটি ফেটে মীর মদন গভীরভাবে আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর পেয়ে নবাব সিরাজ খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ দেখে এবং মীর মদনের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমাদেরও খারাপ লাগল। দেখলাম দুটি বিচিত্র আয়না, যাতে সব দেখা যায় শুধু নিজের মুখ দেখা যায় না। এছাড়া রয়েছে নবাবি আমলের বিভিন্ন তৈলচিত্র, সংরক্ষিত বিচিত্র রকমের দেশ বিদেশের পাখি, রুপো এবং হাতির দাঁতের হাওদা, বেহারাসমেত পালকি, পোর্শেলিন ও পাথরের তৈরি মূর্তি, বিষপাত্র ইত্যাদি। বিষপাত্রটি ব্যবহার হত নবাবদের খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষার জন্য - বিষমেশানো খাবারের সংস্পর্শে এলে এর রঙ পরিবর্তন হত। প্রাসাদ থেকে বেরোনোর সময় চোখে পড়ল সিঁড়ির দুপাশে প্রস্তরনির্মিত দুই সিংহমূর্তি ও দুটি কামান, যা থেকে নবাবি আমলে তোপধ্বনি দেওয়া হত। ফেরাদুন জা-র (মনসুর আলি খান) পরবর্তী সময়ে 'নবাব নাজিম' উপাধি লোপ পাওয়ায় এই তোপধ্বনিও বন্ধ হয়ে যায়।

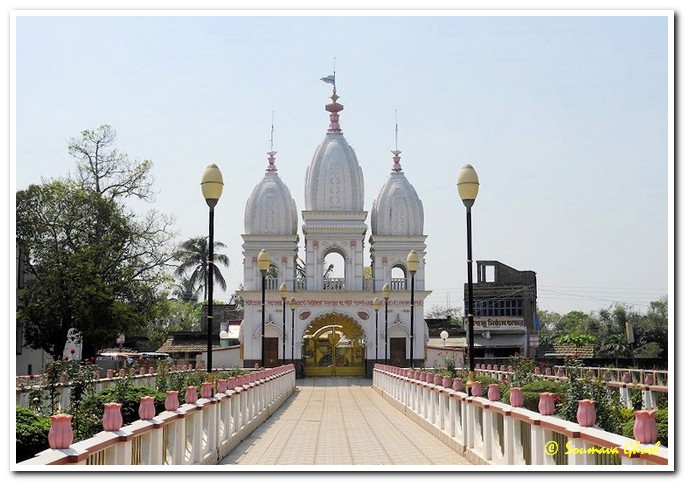

হাজারদুয়ারির উল্টোদিকে রয়েছে ইমামবাড়া। আগে এই স্থানে ছিল একটি কাঠের ইমামবাড়া, যেটি সিরাজ নির্মাণ করান। কিন্তু সেটি কোনও অজ্ঞাত কারণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেলে বাংলার শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জা-র আমলে বর্তমান ইমামবাড়াটি নির্মিত হয়।

তার ভেতরে কিছুটা গিয়ে চোখে পড়ল লোহার গেট, যার ভেতরে মির জাফরের বর্তমান বংশধররা থাকেন। এখানে রয়েছে একটি সুদৃশ্য ইমামবাড়া। এখানে প্রবেশ ও ফোটো তোলা দুটিই নিষিদ্ধ। একসময়ের নবাবের বংশধররা এখন লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছেন। আর একটু এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রের প্রধান ফটক। মির জাফরের পরিবারের সদস্যদের প্রায় এগারোশোটি সমাধি রয়েছে এখানে। শুনলাম সারা বছর বন্ধ থাকলেও মহরমের সময়ে দশ দিন খোলা হয় ইমামবাড়া। এছাড়া হাজারদুয়ারির প্রাঙ্গণে রয়েছে আর তিনটি দ্রষ্টব্য। প্রথমটি হল মদিনা মসজিদ। এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য কারবালা থেকে মাটি আনিয়েছিলেন সিরাজ।

দ্বিতীয়টি ঘড়িঘর বা ক্লক টাওয়ার। এই গম্বুজটির মাথায় চারটি ঘড়ি বসানো ছিল রাজকর্মচারীদের সময় দেখার জন্য। কিন্তু বর্তমানে একটি অবশিষ্ট রয়েছে।

আর তিন নম্বর জিনিসটি 'বাচ্চাওয়ালী কামান'। শোনা যায় এই কামান থেকে একবারই তোপ দাগা হয়েছিল, আর তার ফলে আশপাশের দশ মাইল পর্যন্ত এলাকার গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে গেছিল।

এছাড়া হাজারদুয়ারি প্রাঙ্গণের বাইরেই ভাগীরথীর তীরে রয়েছে সিরাজ নির্মিত পীতাম্বরি মসজিদ - রাজকর্মচারীদের নমাজ পাঠের জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

ভাগীরথীর তীর ধরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদকে পিছনে ফেলে আর একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জা নির্মিত ওয়াসিফ মঞ্জিল। বাইরে থেকেই দেখতে হল। ভেতরে পর্যটকদের ঢোকা নিষেধ।

আমাদের মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ মোটামুটি শেষ। মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম নেওয়া হল। রোদ পড়ে এলে বেরোলাম। প্রথমেই কিনে নেওয়া গেল পাতলা রসে খেলা করা ছানাবড়া ও পোস্তর মিষ্টি আত্মীয়স্বজনদের রসনাতৃপ্তির জন্য। তারপর গেলাম হাজারদুয়ারি প্রাসাদের পাশের হ্যাণ্ডিক্রাফটের দোকানে। ছোটদের জন্য নেওয়া হল টুকিটাকি জিনিস। তিন দিন ছুটি নিয়ে আসা হয়েছিল সুবে বাংলার রাজধানী দেখতে, তাও প্রায় ফুরিয়ে এল। পরদিন ফেরার পালা। অনেক কিছুই দেখা হল, জানা হল। আবার অনেক জিনিস দেখা হল না। তৃতীয় নবাব সরফরজ খানের সমাধি পেলাম না দেখতে। দেখা গেল না মুর্শিদকুলি খানের চেহেল সেতুন প্রাসাদ। সিরাজের হীরাঝিল প্রাসাদও আজ আর নেই। যে মুর্শিদাবাদ এককালে ছিল বাংলার রাজধানী, আজ যেন তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে সেই ইতিহাসকে সংরক্ষণের অভাবের চিহ্ন। বাঙালি যে ইতিহাসবিস্মৃত জাতি সেটা মুর্শিদাবাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

ব্যাগপত্র গুছিয়ে হোটেলের বারান্দায় এসে বসলাম দুজনে। গল্প করতে করতেই রান্নার সুবাস এসে নাকে ঝাপটা মারছিল। আজ যে মাসির দোকান খোলা। রাত্রে রুটি আলুভাজা আর ডিমের কারি দিয়ে হালকা ডিনার সেরে নিলাম। কাল ফেরার ট্রেন ধরব।

![]()

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেক. সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

![]()