|

|

|

তবু অনন্ত জাগে…

হিমালয় ভ্রমণ - সেকাল একাল

বিভাস দে

~ তথ্য - গাড়োয়াল হিমালয় ~ গাড়োয়াল হিমালয়ের ছবি ~

কমলানন্দজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হৃষিকেশের স্বর্গাশ্রমে, সেই ১৯৮৪ সালে, আমার প্রথম কেদারে যাবার সময়। গেরুয়াধারী সদালাপী সাধু, জটাজুটের বদলে মুণ্ডিত মস্তক ও মুখমণ্ডল, নিজের হাতে হরিণদের জন্য খাবার ছড়াতে ছড়াতে বলেছিলেন -‘হিমালয়ে তু কেদারম্’। অচেনা গন্ধ পেয়ে হরিণদের দল কাছে আসে না, লতাপাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয়। বছর ২৫ আগেও স্বর্গাশ্রমের পথে অনেক হরিণ ও ময়ূরের দেখা মিলত। যাত্রার প্রাক্কালে তিনি উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন-‘কেদার কা মার্গ বহুত পুরানা, ফির ভি নয়া জৈসা। কোই তকলিফ নেহি হোগা, ডর ভি নেহি। আরাম সে আগে বাড়িয়ে, ফির তুম লোগোকো আনাহি পড়েগা’। এসেছি বারে বারে, বছরের বিভিন্ন ঋতুতে, কখনো একা, কখনো বা সনাতন ভারতের তীর্থযাত্রী স্রোতে ভেসে। কেন আসি, কিসের খোঁজে, জানি না, কি পাই তারও হিসেব করিনি কখনো। তবে না এসে পারি না। ফিরে যাই চোখে তৃষ্ণা আর হৃদয়ে একরাশ প্রশান্তি নিয়ে।

দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ কেদারনাথের পথে যাত্রী চলাচল সেই আবহমান কাল থেকে। ১৮৮৬ সালের আগে হরিদ্বার হয়ে গাড়োয়াল কিংবা পাঠানকোট হয়ে হিমাচল পর্যন্ত যাওয়াটাই ছিল ভয়াবহ এবং খরচ ও সময় সাপেক্ষ। সুদূর কলকাতা থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাশী পর্যন্ত নৌকাযোগে গিয়ে সেখান থেকে অমৃতসর ডাকের গাড়িতে যেতেন। পরে কালকা থেকে ঝাঁপানে চড়ে হিমাচলে প্রবেশ, তিনি অবশ্য উত্তরাখন্ডের যাত্রী ছিলেন না। বিশিষ্ট ভ্রামণিক যদুনাথ সর্বাধিকারী কৃষ্ণনগর থেকে উত্তরাপথে পর্যটন করেছিলেন ১৮৫৮ সালে নদীপথে এবং পদব্রজে। ১৮৮০ সালে দূর্গাচরণ রায় গঙ্গানদীর উজান বেয়ে হরিদ্বার পর্যন্ত এসেছিলেন যার বর্ণনা ‘দেবগণের মর্তে আগমন’ বইয়ে পাওয়া যায়। ১৮৮৬ সালে কোম্পানীর রেলগাড়ি সাহারানপুর ছাড়িয়ে হরিদ্বারে এসে পৌঁছায় এবং সেই থেকে উত্তরাখন্ডের পথে বাঙালি যাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেকালে যখন বাসের রাস্তা হয় নি, কেদারযাত্রীরা হাঁটা শুরু করতেন হৃষীকেশের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে। গঙ্গার বাম তীর ধরে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিমি। সেখানে দড়ির ঝুলায় অলকানন্দা পার হয়ে বামদিকে মন্দাকিনীর উপত্যকায় প্রবেশ। তারপর সুরনদী মন্দাকিনীর বাম তীর ধরে গুপ্তকাশী আরও ৩৫ কিমি।গুপ্তকাশী থেকে নালাচটি-উখিমঠ-ফাটা-শোনপ্রয়াগ-গৌরীকুন্ড হয়ে কেদারনাথ ৫৫ কিমি। সেদিনের সেই ২৩০ কিমি দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগতো ১৪/১৫ দিন। পথে ঘোড়া, ডান্ডি কিংবা কান্ডি পাওয়া গেলেও ১৯২৮ সালে উমাপ্রসাদ হরিদ্বার থেকে কেদারনাথের সমগ্র পথটা গিয়েছিলেন পদব্রজে, ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে। আর এখন হরিদ্বার বা হৃষীকেশ থেকে সকাল সকাল রওনা দিলে সন্ধ্যের আগেই গৌরীকুণ্ড। আজকের ব্যস্ত যাত্রী, পথে জলখাবার খেতে গাড়ি থেকে নেমে দেবপ্রয়াগে দূর থেকে প্রয়াগ দর্শন করেন কিংবা মধ্যাহ্নভোজের অবকাশে নিতান্তই উৎসাহী হলে রুদ্রপ্রয়াগে সিঁড়ি ভেঙে সঙ্গমে নামেন এবং অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর মিলিত ধারাকে আঁজলা ভরে নিয়ে গায়ে মাথায় ছিটিয়ে নেন। তা কেদারের পথে যেতে সে যুগের যাত্রীরা প্রথম বাধা পেতেন হৃষীকেশের গঙ্গা পারাপার হতে। কোন পুল ছিল না, দড়ির ঝুলায় প্রাণ হাতে করে গঙ্গার প্রচণ্ড ধারা পার হতে হত। যদুনাথ সর্বাধিকারীর

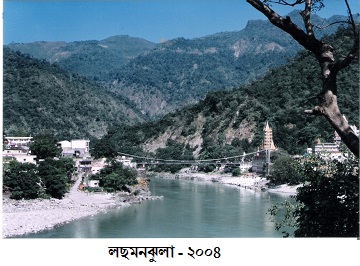

(১৮০৫-১৮৭১) ‘তীর্থভ্রমণ’ গ্রন্থে এর একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনটে শক্ত দড়ি পাহাড়ের এপার থেকে অন্যপারে দুটো বড়ো গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকত। দেড় হাত চওড়া সেই দড়ি তিনটের উপর আধ হাত অন্তর অন্তর কাঠের টুকরো মই-এর মত বাঁধা থাকত। ফুট তিনেক উঁচু দুপাশের আরও দুটো দড়ি ধরে কাঠের টুকরো গুলোতে পা ফেলে ফেলে অতি সাবধানে গঙ্গা পার হতে হত। ঝুলার দুই প্রান্ত পাহাড়ের উঁচুতে বাঁধা থাকলেও মানুষের ও তার নিজের ভারে মাঝখানটা জলের কাছে নেমে আসত। জলের প্রচণ্ড শব্দ, উত্তাল স্রোত এবং ঝুলার মাঝখানের আন্দোলনে সেকালের যাত্রীদের অবস্থা হত -‘ত্রাহি মধুসূদন’। কত না যাত্রী লছমনঝুলার সামনে থেকে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে গিয়েছেন। জলধর সেনের ‘হিমালয়’ গ্রন্থে-এর সুন্দর বর্ণনা আছে। সেন মহাশয় অবশ্য ১৮৯০ সালে এই পথ দিয়ে গেলেও দড়ির ঝুলা তাঁকে পার হতে হয় নি। কারণ ১

৮৮০ সালে কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী সুরজ্মল ঝুনঝুনিওয়ালা বহু টাকা ব্যয় করে পারাপারের জন্য লোহার তারের টানা পুল তৈরি করে দেন। সে পুল পার হতে কাউকে পয়সা দিতে হত না। ১৯২৮ সালে উমাপ্রসাদ তাঁর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কেদার যাওয়ার পথে লছমনঝুলায় গঙ্গা পার হয়েছিলেন নৌকা করে। সুরজ্মলের পুল ১৯২৪ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। এখন যে আমরা লোহার মজবুত সেতু দিয়ে অনায়াসে গঙ্গা পার হই তা ১৯৩৯ সালে তৈরি। তার কাছেই দেখা যায় পুরানো পুলের ভেঙে পড়া কঙ্কাল, যা সেকালের অনেক ঘটনার সাক্ষী।

শিবালিক পর্বতের সানুদেশে হরিদ্বার, কন্খল ও হৃষীকেশ প্রভৃতি অঞ্চলকে বলা হত মায়াপুরী বা মায়াক্ষেত্র। সতী শিবের নিন্দাহেতু দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু সুদর্শন দিয়ে সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে দেন। সতীর জঠর এই হরিদ্বারে পড়ে, তাই একে একান্নপীঠের একপীঠ বলা হয়। মহামায়া স্বয়ং সতী রূপধারন করে এখানে জন্মগ্রহন করেন বলে নাম হয় মায়াপুরী। ভগীরথ সগররাজের ষাট হাজার পুত্রকে উদ্ধার করতে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এনেছিলেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গার আগমনে হরিদ্বারের নাম হয় গঙ্গাদ্বার। এখানের প্রধান আকর্ষণ ও দ্রষ্টব্য হল ব্রহ্মকুণ্ড। গঙ্গার একটি ধারা কুণ্ডের রূপধারণ করে দক্ষিণে আবার মূলধারায় মিলিত হয়েছে। এই কুণ্ডই ব্রহ্মকুণ্ড, যাকে স্থানীয় হিন্দিভাষীরা বলে থাকেন হর কী পৈড়ী বা হরি কী পৈড়ী অর্থাৎ হর বা হরির দর্শন লাভ করতে হলে হিমালয়ের প্রথম সিঁড়ি এখান থেকে চড়তে হয়। পুরাণ বলে এই স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন এবং গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার কমন্ডলুতে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা যেখানে গঙ্গাদেবীকে মুক্তি দিয়েছিলেন সেই স্থানের নামই ব্রহ্মকুণ্ড। সেদিনের মত আজও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রহ্মকুণ্ডে মুক্তি কামনায় অবগাহন করে থাকেন। আর পূর্ণকুম্ভের স্নানযাত্রায় তো এই স্থান হয়ে ওঠে 'মহামানবের সাগরতীর'। হর কী পৈড়ীর পেছনে তিনদিকে আজকের ব্যস্ত যাত্রীবহুল হরিদ্বার শহর, তারও পেছনে হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ। সময়ের সাথে সাথে বদলে যায় আমাদের চেনা জগৎটা, কিন্তু সেদিনের মত আজও গঙ্গার শীতল ধারায় অবগাহন করে হিমালয় দর্শনে যাত্রী ভুলে যায় সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, মনে পায় এক অব্যক্ত শান্তি। ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গার প্রধান ধারার মাঝে যে ছোট্ট দ্বীপ, যেখানে আজকের বিড়লা ঘড়িঘর আর তীর্থযাত্রীদের ভিড়, অতীতে তা ছিল তপোবন। কেউ সেখানে ভগবানের নাম জপ করতেন, কেউ ভজন –কীর্তণ করত, কেউ শাস্ত্রাদি পাঠ বা কথকতা করত, কেউবা ঈশ্বরের চিন্তায় আত্মনিমগ্ন থাকত। কেউ কেউ নির্জনে বসে পতিতপাবনী জাহ্নবীর শোভা দর্শন করে শান্তি লাভ করতেন। নদীর কলতান, পর্বতের বিশালতা প্রায় একই থাকলেও অরণ্যের শ্যামলিমার মত তপোবনের নির্জনতা ও শান্তি আজ হারিয়ে গেছে। তবে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে গঙ্গা-আরতি আজও এক অপূর্ব দর্শনীয় বিষয়। সন্ধ্যা নামলেই পূজারীরা ঝাড়দীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনিতে গঙ্গাদেবীর আরতি শুরু করেন। প্রজ্বলিত দীপশিখা হিমালয়ের পবিত্র বাতাসে ঢেউ তুলে এক অপার্থিব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। আড়ম্বর এবং যাত্রী-কলেবর এখন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তবে সেদিনের মত আজও যাত্রীরা প্রদীপ ও ফুলসহ পাতার নৌকা গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। প্রজ্বলিত দীপের শত শত পুষ্পতরী তরঙ্গে নাচতে নাচতে আজও হারিয়ে যায় অজানায়, যেমন করে এখনও আরতি শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি হিমালয়ের নিস্তব্ধতার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। চারদিকে সোপানশ্রেণী আর গঙ্গাদেবীর মন্দির। ঘাটের ধারে ধারে দেবালয় রয়েছে। হর কী পৈড়ীর ঘাটের পেছনেই যে অনুচ্চ পাহাড়, তার শিখরে মনসা দেবীর মন্দির। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে ২ কিমি উত্তরে ভীমগোড়া। প্রবাদ বলে, মধ্যমপাণ্ডব মহাপ্রস্থানের সময় এখানে গদা ত্যাগ করেছিলেন। এর আরও ২ কিমি উত্তরে গঙ্গা সাতটি ধারায় বিভাজিত হয়ে 'সপ্তধারা' নামে প্রবাহিত। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে কিছুটা দক্ষিণে দত্তাত্রেয় মুনির সাধনাস্থল কুশাবর্ত ঘাট। এই রকম ঘাট ও মন্দিরের সংখ্যা এখানে অসংখ্য যে বারাণসীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

জলধর সেনের স্মৃতিচারনায়-‘হরিদ্বার হল তীর্থস্থান আর হৃষিকেশ সাধনাস্থান। হরিদ্বারে স্নান করে লোকে পবিত্র হইবার বাসনা করে আর হৃষিকেশে সাধনা করিয়া হৃষিকেশের দর্শন লাভের জন্য সাধু সন্ন্যাসী পড়িয়া থাকে। হরিদ্বার তীর্থ হলেও শহর, হৃষিকেশ তপোবন’। হরদূয়ার আর হরিদ্বারের দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র হিন্দি-বাংলায় নয়, হর এবং হরির বিবাদও। স্থানীয় দোকানদার একবার আমায় বলেছিল ‘হরিদ্বার ক্যা বাবু? হরদূয়ার বলিয়ে, এ নারায়ণজী কা নেহি, শঙ্কর মহাদেও কা স্থান’।

হরিদ্বার থেকে ২৪ কিমি উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম কুলে হৃষিকেশ, ভারতের বহু প্রাচীন তপোভুমি। এর তিন দিকই পাহাড়ে ঘেরা আর দক্ষিণদিক দিয়ে গঙ্গাবতরণ। হরিদ্বারের সঙ্গে বাস ও রেলপথে যোগাযোগ। ১৯০০ সালে নর্থ ইন্ডিয়ান রেল হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ ছুঁয়ে দেরাদুনে পৌঁছে যায়। যাত্রীদের জন্য এখানে অনেক ধর্মশালা আছে। আছে শতাব্দী প্রাচীন কালী-কমলি ও পাঞ্জাবী সত্র নামে দুটি অন্নসত্র। সাধুরা এই সত্র দুটিতে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণতঃ ভিক্ষা হিসাবে ডাল-রুটি পাওয়া যায়, কখনও কখনও ভাত ও শাক মেলে। এখানে শাক বলতে তরকারি বোঝায়। কথা প্রসঙ্গে হৃষিকেশের বিখ্যাত মহাত্মা কালী-কমলি বাবার কাহিনি একটু বলে নেওয়া যাক। পাঞ্জাব থেকে এসে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ নিভৃতে দীর্ঘ তপস্যার উদ্দেশ্যে হৃষিকেশে বসবাস শুরু করেন। পরিমিত ভিক্ষার অভাবে সাধু-সন্তদের তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন। চারধাম যাত্রীদের দুর্বিষহ পথকষ্ট লাঘবের জন্যও তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি ঠিক করলেন যে কোন প্রকারেই হোক সাধু-সন্তদের জন্য প্রতিদিন দুটো রুটির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সাল নাগাদ তিনি কলকাতায় গিয়ে বড়বাজারের রাস্তার ধারে কালো কম্বল গায়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতেন। প্রথমে কেউ তেমন খেয়াল করেনি, পরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো কম্বলপরিহিত সাধুমূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই কৌতূহল প্রকাশ করলে তিনি জানান, তাঁর নিজের জন্য নয়, হৃষিকেশের সাধু-সন্তদের জন্য দুটো রুটির ব্যবস্থা এবং চারধাম যাত্রীদের পথকষ্ট লাঘবের চেষ্টায় তাঁর কলকাতায় আগমন। সদাশয় ধনীদের সাহায্যে হৃষিকেশের অন্নসত্র চালু হয়। কালো কম্বল পরিধান করতেন বলে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কালী-কমলি বাবা নামে অধিক পরিচিত। বর্তমানে হাজার খানেক সাধু অনাথ ও বিদ্যার্থী রোজ এই সত্রে অন্নগ্রহণ করেন। বিদ্যার্থীদের জন্য কয়েকটি সংস্কৃত পাঠশালা ও অসুস্থদের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে এখানে।

শুধু শহরই বড়ো হয় নি, বেড়েছে মানুষজন, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সেই সঙ্গে পরিবেশ ও মনের দূষণ। তবু স্বর্গাশ্রমের নিরিবিলি রাস্তা থেকে গঙ্গার শোভা আজও যেন ১৮৯০ সালে জলধরবাবুর দেখা জাহ্নবীর মতই রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন -‘হৃষিকেশের গঙ্গা দিন নাই রাত্রী নাই, অবিশ্রান্তভাবে শুধু ডাকিতেছেন আয়...আয়...আয়! সে ডাক যাহার কর্ণে একবার পৌঁছিয়াছে, সে কি আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে?’

লছমনঝোলার সেতু পার হয়েই কেদারনাথ অথবা বদ্রিনারায়ণ যাবার রাস্তার শুরু। তাই সেতু পেরিয়েই তীর্থযাত্রীর দল প্রাণ খুলে জয়ধ্বনি দিত ‘জয় কেদারনাথজী কি জয়, জয় বদরিবিশালা কি জয়’। লছমনঝুলার অপর পাড়ে স্বর্গাশ্রমের পাশ দিয়ে পায়ে চলার যে পথটা গিয়েছে, সে পথে ৩ কিমি এগোলে গরুড়চটি। অল্প নিচেই গঙ্গা, মনোরম পথশোভা দেখতে দেখতে আর নদীর গান শুনতে শুনতে যাত্রীরা পথ চলত দল বেঁধে। আরও ৩ কিমি এগিয়ে ফুলবাড়ি চটিতে কাটতো তাদের প্রথম রাত। হিমালয়ের হাঁটাপথ সেকালে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা না থাকলেও যাত্রীরা পথ চলত সূর্যের গতি ও বাঁধাধরা কিছু নিয়ম মেনে। যেমন পূবের আকাশ ফর্সা হওয়ায় অনেক আগেই যাত্রীরা শয্যা ত্যাগ করে বিছানা-কম্বল গুটিয়ে নিত। মালবাহক, ডান্ডি-কান্ডি –ঘোড়াওয়ালারা এসে যাত্রাশুরুর তাগাদা দিতে শুরু করে দিত। তাদের পোঁটলা-পুটলি রাত্রেই গুছানো থাকত। সাধু সন্ন্যাসীদের সে ঝামেলাও নেই, কম্বলই একমাত্র সম্বল। পথের ধারে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে গত রাতের বেঁচে যাওয়া রুটি কি অন্য কোন খাবার মুখে দিয়ে লন্ঠন হাতে পথে নামা। খালি পেটে পাহাড়ি পথে হাঁটলে অসুখের সম্ভাবনা, আবার দেরি করে যাত্রা শুরু করলে রোদের তাপে পথ চলাও ছিল কষ্টকর। দুপুরে নতুন কোন চটিতে থামা, স্নানাহার এবং ক্ষণিকের বিশ্রাম। বিকালে আবার পথ চলা, সন্ধ্যায় নতুন চটি নতুন যাত্রীর কোলাহলে মুখর। রাত সাতটা বাজতে না বাজতেই পথ নির্জন হয়ে যেত, চটিগুলোও ঘুমিয়ে পড়ত।

চারদিকে পাহাড়ের সারি আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে যাত্রীরা দেখত নদীর অপর পারে গহন বন, বন্যপশুরা জল খেতে নদীতে নেমেছে। ১৯৫৫ সালে উমাপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গী শেষকিরণ বিশাল এক হাতির দলকে পূর্ণিমার রাত্রে জলকেলি করতে দেখেছিলেন। ফুলবাড়ি চটির পাশে নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর বসে দেখেছিলেন ত্রিশ-চল্লিশটা হাতি শুঁড় দিয়ে কি ভাবে একে অপরের গায়ে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সময়ের কি বিচিত্র গতি। গঙ্গার সেই দক্ষিণের বিজন অরণ্যময় পাড় বরাবর আজকের ব্যস্ত রাস্তা লোকবসতি, মানুষ ও গাড়িঘোড়ার চলাচল। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ যেতে যেতে গাড়ির জানালার ডানদিকে চোখ রাখলে নদীর অপর পারে দেখা যায় প্রাচীন সে যাত্রাপথের চিহ্ন। কোথাও রাস্তা আছে, কোথাও বা নেই। পরিত্যক্ত সে পথে আজ আর যাত্রী নয়, দু-একজন স্থানীয় মানুষের চলাচল। পথের ধারের সেকালের শান্ত সমৃদ্ধ গ্রাম আর চটিগুলো আজ নিতান্তই শ্রীহীন, কোথাও বা চড়ে বেড়াচ্ছে দু-একটা গরু ছাগলের পাল।

একবার স্বর্গাশ্রম থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফুলবাড়ি চটির দিকে গিয়েছিলাম। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে পেতে। ক্ষেতের কাজ ফেলে গ্রামের লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ভাবে পাগল বুঝিবা। উদ্দেশ্য জানতে পেরে প্রাচীন এক গ্রামবুড়ো জানালো যে বহুবছর আগে দু-একজন সাধু সন্ন্যাসী কিংবা সঙ্গতিহীন যাত্রী, গ্রামবাসীদের দেওয়া আশ্রয় ও অন্নের উপর ভরসা করে এপথে দিয়ে যাত্রা করত। এখন আর তেমন একজনকেও দেখা যায় না, তাই তাঁদের চোখে আমাদেরকে অদ্ভুত লেগেছিল। পদব্রজে এখনও অনেক সাধু চারধাম পরিক্রমা করেন দেখেছি, তবে তা গাড়ি যাওয়ার পিচের রাস্তা দিয়ে। ২০০৭ সালে মে মাসে রুদ্রপ্রয়াগ ছাড়িয়ে কেদারযাত্রী এক জটাজূটধারী সাধুকে দেখেছিলাম একলা পথ চলতে। মাথায় ছাতা, চোখে রোদচশমা, হাতে সরব ট্রান্জিষ্টার, তবে খালি পা। তবে কেদারের পথে আজও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অবাঙালি যাত্রীর যতটা দেখা মেলে, বাংলাভাষীর সংখ্যাটা ততটা নয়। যাত্রাপথ এখন সহজ নিরাপদ, সর্বত্র মেলে থাকা খাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য, তবুও ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেন যে দেবলোকের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার-হৃষীকেশ থেকেই ফিরে যায় তা বুঝতে পারি না!

এবারে সেকালের যাত্রীদের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। হিমালয়ের পথে যাত্রা করে বেঁচে ফিরবেন সেরকম আশা না করেই তারা রওনা দিতেন। পথ ছিল শ্বাপদশঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে, কখনও ভাঙাচোরা ধ্বসপ্রবণ এলাকা, আবার কখনওবা হিমবাহের উপর দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হত। ছিল খাদ্য, আশ্রয় এবং পরিশ্রুত জলের অভাব। অসংখ্য মাছির অত্যাচারে যাত্রীদের শয়ন ভোজন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। আর ছিল পিসু আর বিষাক্ত কীটের দংশন। যাত্রার প্রাক্কালে হৃষীকেশে বিষাক্ত কীটের কামড়ে জলধর সেনের জীবন সংশয় হয়েছিল। এর ওপর ছিল কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত রোগের প্রাদূর্ভাব। এসব ছেড়ে দিলে শুধু মাত্র খাদ্য আর শীতবস্ত্রের অভাবে কত না যাত্রী পথের ধূলায় লোকচক্ষুর সম্মুখে নিতান্ত অবহেলায় প্রাণ হারাতেন। দীর্ঘ এই নির্বান্ধব অনিশ্চিত পথে কেইবা অন্যকে সাহায্য করার সঙ্গতি রাখত। দীন দরিদ্ররা হরিদ্বার-হৃষীকেশে অপেক্ষা করত দিনের পর দিন, কোন ধনী, শেঠ কিংবা বড়োমানুষের অনুগ্রহে তাদের দলে স্থান পাওয়ার জন্য। অনেক পরে কালী-কমলির (কার্তিক ১৮৮৪ সাল নাগাদ স্থাপিত) সদাব্রত চালু হয়। প্রধানত সাধু সন্ন্যাসীরা হৃষীকেশ থেকে সদাব্রতের টিকিট পেতেন। এই টিকিট থাকলে যাত্রাপথের প্রতিটি ধর্মশালায় স্থান ও ভান্ডারা মিলত বিনা পয়সায়। রাজা রাজড়াদের কথা ছেড়ে দিলাম, গত শতকের প্রথম দিকেও অধিকাংশ ধনী শেঠরা অনেক লোকজন, ডান্ডি কান্ডি, ঘোড়া নিয়ে তীর্থে যেতেন। তাদের সেই ১০০-২০০ জনের দলে অনেক রবাহূত, অনাহূত দরিদ্রজনের অনায়াসে স্থান মিলত। চলার পথে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে এসে চাইতো -'এ বাবু, দেও সুই তাগা, দেও পাই পয়সা'। তরুণী ও গৃহবধূরা চাইতো রঙিন টিপ। তাদের চাহিদা ছিল অতি সামান্য, শহুরে এই তুচ্ছ জিনিষগুলো হাতে পেলে আনন্দ তাদের বাঁধ মানত না। নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ফিরে যেত তারা নিজেদের ঘরে। উমাপ্রসাদের লেখায় তাদের সেই গানের দু-একটা কলিতে তীর্থযাত্রীদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়-

'কোই খায় হালুয়া পুরী বরফি মিলাকে,

সাধু খায় সুকড়া টুকড়া চিমটা বজাইকে।

কোই যায় হাতি ঘোড়া পালকি সাজাইকে,

সাধু যায় পাঁও পাঁও চিমটা বজাইকে'।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী দিব্যাত্মানন্দ জ্যোতিষ মহারাজকে সঙ্গে করে ১৯৪০ সালে কেদার-বদ্রী দর্শনে গিয়েছিলেন। হিমালয় যাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা হল -‘মধ্যাহ্নে আহারান্তে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি দিয়া যাত্রা শুরু করেছিলাম। কাঁধে কম্বল ও বর্ষাতি, হাতে লাঠি ও ছাতা, পায়ে জুতো, মাথায় টুপি, কাঁধে একটা থলে। তাতে টুকিটাকি জিনিস যেমন দাঁতের মাজন, সাবান, মিশ্রি, দেশলাই ও মোমবাতি। কোমরের কাপড় দিয়ে কম্বল ও বর্ষাতি বাঁধা। গায়ে জামা। যাত্রীদের সঙ্গে গঙ্গার পূর্বতীর দিয়ে চলেছি, কোমরে কমন্ডলু আছে’।

ফুলবাড়ি পেরিয়ে ছিল বিজনীর বিখ্যাত চড়াই। হিজলী নদীর পুল পেরিয়ে নাইমোহনায় চড়াই-এর শুরু, তা অতিক্রম করতে অনভ্যস্ত গৃহী যাত্রীদের অবস্থা হত প্রাণান্তকর। পাহাড়ের মাথা টপকে অপরদিকে গঙ্গার কিনারায় নামা। সেখানে ছিল বন্দরমেলা চটি। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই রাতের খাওয়া সেরে কম্বলের বিছানায় শয়ন। তবে ঘুম এলে তো? পায়ের ব্যথায় উঃ আঃ করতে করতে জাগরণে, তন্দ্রায় রাত যেত কেটে। এই প্রসঙ্গে স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখেছেন-'...প্রথমেই এত বড় দুটি চড়াই উঠিতে হয়। আর অন্য পথ ছিল না। এই চড়াইতে আমরা একটু ক্লান্ত হয়েছিলেম। বারো মাইল চড়াই শেষ করিয়া বন্দর চটিতে রাত্রির মত বিশ্রাম। পথের তালিকা দেখিলাম, চটিতে পৌঁছিয়ে তালিকা দেখা প্রথম কাজ ছিল......বিশ্রামান্তে যাত্রা করিব, মনে হইল যেন খুব ক্লান্ত। জ্যোতিষ মহারাজ বলিলেন -তুমি ফিরিয়া যাও, আমি একাই যাইব। তোমার কষ্ট হইবে। সামনেই চারজন বৃদ্ধা পুঁটলি মাথায় লাঠির সাহায্যেও কুঁজো হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া সাহস বাড়িল, আমিও যাইতে পারিব। নিশ্চয়ই দর্শন করিব। কম্বল কাঁধে আবার চলিতে শুরু করিলাম'।

গুপ্তকাশী থেকে কিছুটা নেমে নালা চটি। ডানদিকের পথ মন্দাকিনীর পুল পার হয়ে উঠে গেছে ঊখিমঠ। সেখান থেকে চোপতা-গোপেশ্বর হয়ে লালসাঁঙায় মিশেছে বদ্রীনাথের পথে। নালা চটি থেকে বাঁদিকের পথে ১২ কিমি মৈখন্ডা এবং আরও ২ কিমি এগিয়ে ফাটা চটি। আট মাইল পর মৈখন্ডা। এখানের দ্রষ্টব্য মহিষমর্দিনীর মন্দির। মহিষমর্দিনী এখানে মহিষাসুরকে বধ করে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাই থেকে নাম হয় মৈখন্ডা। সেযুগে ফাটায় কাঠের নানারকম নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস এখানে তৈরি হত। বেশ বড় চটি। অনেক দোকান। একটা পান বা পানী চাক্কি ছিল এখানে, নদীর স্রোতে চলতো। স্থানীয় লোকেরা এতে গম পেষাই করে নিজেদের আটার সংস্থান করত। ফাটা চটির সুদিন আর নেই। সেদিনের কোলাহল মুখর ফাটা কখন পার হয়ে যায় তা গাড়ি বা বাসের যাত্রীরা এখন জানতেও পারেন না।

কেদারের পথে গৌরীকুন্ড পর্যন্ত যে বাস রাস্তা, ত্রিযুগীনারায়ণ সেই পথে পড়েনা। শোনপ্রয়াগ থেকে বাঁদিকের আদিম জঙ্গলাকীর্ণ সেই ২৫ কিমি রাস্তা যেতে গাড়ি ভাড়া করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সেযুগের কেদার দর্শনার্থী নারায়ণের পুজো দিয়ে মহাদেবের দর্শনে যেতেন। ১৯৪৯ সালের আগে গঙ্গোত্রী ফেরত যাত্রীরা ভাটোয়ারী থেকে ঘুত্তু-ত্রিযুগী হয়ে কেদারের পথ সংক্ষেপ করতেন। সারাটা পথে ছিল বন্যপ্রাণীর ভয় এবং তাদের দলবেঁধে চলতে হত। সেই পথ আজ পরিত্যক্ত, উৎসাহী ট্রেকারদের কখনও সখনও দেখা যায় স্থানীয় গাইড নিয়ে চলেছে। ত্রিযুগী নারায়ণ অষ্টধাতু নির্মিত এবং মন্দিরটি অনেক প্রাচীন। ১২৫ বছর আগে জলধরবাবু এই মন্দিরকে 'অতিশয় প্রাচীন' দেখেছিলেন। তার লেখায় - 'নারায়ণ এখানে একাকী নাই, পাণ্ডা মহাশয়েরা আরও ছোট ছোট অনেক দেবদেবীকে এই মন্দিরের আশেপাশে ছোটখাটো মন্দির প্রস্তুত করিয়া বসাইয়াছেন এবং যাত্রীদিগের নিকট হইতে এই সকল ক্ষুদ্র দেবতারাও যৎকিঞ্চিত কাঞ্চনমূল্য পাইয়া থাকেন। এখানে কয়েক ঘর পান্ডার বাড়ি আছে এবং তাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়'।

ত্রিযুগীনারায়ণের থাকার জন্য গুটি কয়েক ধর্মশালা রয়েছে। পাথরের ছাদওয়ালা কালী-কমলির ধর্মশালা প্রাচীন ও সেরা। মন্দির ও সংলগ্ন স্থানের পরিবর্তন বিশেষ একটা হয় নি। ১৯১৪ সালের তোলা একটি ফটোগ্রাফের সঙ্গে বর্তমানের অবস্থার তুলনা করলে সহজেই নজরে আসে। মনে হয় যাত্রী আগমন আজও কম বলে স্থানটি তার স্বকীয়তা বজাই রাখতে পেরেছে। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ এই স্থান প্রসঙ্গে লিখেছেন ‘এখানে বেশ ঠান্ডা। কাঁপুনি বন্ধ হইল না। মন্দিরে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণজীকে দর্শন করি। নাটমন্দিরে একটি ধুনি। প্রবাদ এই যে সত্যযুগ থেকে এই ধুনি জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গা গরম করিবার ইচ্ছা। কিন্তু পান্ডাদের ব্যবহারে দাঁড়াইতে পারিলাম না। আস্তানায় ফিরিয়া আসি’।

রামপুর থেকে ৫ কিমি চড়াই ভেঙ্গে শোনপ্রয়াগ। শোন বা সোম গঙ্গার সঙ্গে মন্দাকিনীর মিলন এখানে। সেকালের দড়ির ঝুলা, আর আজকের লোহার মজবুত পুল পার হয়ে শুরু কেদারনাথের চড়াই। এরপর গৈরীকুণ্ড আরও ৬ কিমি। সেদিনে হৃষীকেশ থেকে গৌরীকুন্ড ছিল ১২ দিনের দীর্ঘ পদযাত্রা। আর আজ গাড়িতে বসে ১০/১২ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায় পথচলার সেই ইতিবৃত্ত।

গৌরীকুণ্ডে এখন অসংখ্য ধর্মশালা, হোটেল, গাড়িঘোড়া এবং দোকানপাট। আছে গৌরী দেবীর মন্দির আর দুটো কুণ্ড। একটাতে গরম জল, বলে তপ্তকুণ্ড। অন্যটা শীতল জলের, বলা হত গৌরীকুণ্ড। প্রবাদ বলে গৌরী এই কুণ্ডে ঋতুস্নান করেছিলেন। এখন কুণ্ড দুটোকেই গৌরীকুণ্ড বলা হয়। উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে কেদার দর্শন। এবারের বাকি রাস্তাটুকু পায়ে হাঁটা। অক্ষম কিংবা আয়েসী যাত্রীদের জন্য মেলে ডান্ডি, পিটঠু আর ঘোড়া। ডান্ডিতে যাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের হলেও ঘোড়ায় চড়া মোটেই আরামদায়ক নয়, বিশেষ করে নেমে আসার সময়।(পিটঠুতে চড়া অত্যন্ত কষ্টকর, আরোহী ও বাহক উভয়ের ক্ষেত্রেই। এবং অমানবিক কারণ চড়াই পথে নিজেকে টেনে তোলাটাই যেখানে কষ্টসাধ্য, অপর যাত্রীকে পিঠে করে টেনে তোলা, তা যতই গ্রাসাচ্ছাদন বা রুজির টানে হোক না কেন)। আগে এই পথ ছিল অতি সংকীর্ণ, বিপদসঙ্কুল যেন -‘পা ফসকালেই জীবনলীলা সাঙ্গ’। সেই পথ এখন নিরাপদ, তবে খাড়া চড়াই-এর জন্য পথশ্রম একই রয়ে গেছে। ৩ কিমি পর জঙ্গল চটি, এখনও আদিম অরণ্যের নিবিড়তা অনেকটাই দেখা যায়। চড়াই বেয়ে বনের ছায়ায় ছায়ায় রামওয়াড়া আরও ৩ কিমি। উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট। আগে ছিল থাকার জন্য গুটি কয় ধর্মশালা, একটি মাত্র দোকান যেখানে -‘একটি পাত্রে গুড়ের চা ফুটিতেছে, যাত্রীদের জন্য। এই পথে প্রথম চায়ের ব্যবস্থা’। এখানেও কম্বল ধার দেওয়া হত। পথের পাশে পাশে মন্দাকিনীর উচ্ছ্বল নীল ধারা। মন্দাকিনীকে বলা হয় সুরনদী কারন সুরলোকে তার জন্ম। বৈদিক ভারতের ঋষি-মুনিরা দেশ-নদ-নদী, অরণ্য-সাগর-পর্বত ইত্যাদির নামকরণে কতটা মননশীল ছিলেন তা হিমালয়ে এলে বোঝা যায়। নদীর ওপারের পাহাড়গুলোতে ঘন জঙ্গল, মাথায় তাদের বরফের মুকুট। সেই বরফ গলে নেমে আসে ঝরনা, সূর্যের আলোয় রামধনু খেলে তাতে। পাহাড়ের সবুজ ঢালে চড়তে থাকে বুনো ছাগল কিংবা হরিণের দল। সেকালের মত একালের যাত্রীও দেখতে দেখতে চলে আর চলতে চলতে থমকে যায়। ক্রমাগত চড়াই-এর মুখে একটু বসে বা লাঠিতে ভর করে জিরিয়ে নেয়।

এসকর্ট' করছে। ধীরে ধীরে তারা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও মন কেমন করা পাহাড়িয়া সুর মনে সারাদিন রয়ে গেল।

রামওয়াড়ার পর চড়াই আরও বেশি, হাঁপ ধরে। যতই উপরে উঠি মনে হয় পথ বুঝি শেষ, চড়াই-এর যেন শেষ নেই। শরীরের অবস্থা কাহিল, ঘর্মাক্ত দেহ। আবার ঠাণ্ডায় লাঠি ধরে রাখা শক্ত, লাঠি ছাড়াও চলা কঠিন। এভাবে ৫ কিমি উঠে এসে দেও-দেখানী – দূরে কেদারনাথের মন্দির প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এখনও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যাত্রী হাঁক দেয় -'জয় কেদারনাথ জী কি জয়'। শেষ ২ কিমি রাস্তাটুকু প্রায় সমতল। এই পথটুকু আর ফুরাতে চায় না। কখন এই পথটুকু দেখেছি তিন-চার ফুট বরফে ঢাকা, কখন শুকনো খটখটে, কখনও বা কাদাজল ও ঘোড়ার মলে মাখামাখি। মাত্র ২২ বছরে ১৪ কিমি রাস্তা কম বদলে যায়নি। স্বামী দিব্যাত্মানন্দ লিখেছেন -'প্রায় এক মাইল পথ, সমস্ত রাস্তাটিতেই বরফ। চারদিকে পর্বতশ্রেণী বরফে ঢাকা। সূর্যের কিরণে ঝক্ঝক্ করিতেছে। তাকানো যায় না। এমনটা জীবনে কখনও দেখি নাই। আর দেখিব কিনা কিনা সন্দেহ'। প্রথমবারে সেই ১৯৮৪ সালে দেখেছিলাম পথের বেশির ভাগটাই মাটি আর কাঁকড়ের, ধ্বসপ্রবণ এবং যেখান দিয়ে ঝরনা নেমেছে সেখানেই পাথরে বাঁধানো। বছর চারেক পরে দেখি রাস্তার অনেকটাই বাঁধানো হয়েছে আর সিঁড়ি হয়েছে কোথাও কোথাও। পরের বারে দেখি পথের বাঁকে বাঁকে লোহার রেলিং বসেছে। ২০০৪ সালে দেখি রাস্তার প্রায় বেশির ভাগ জায়গায় রেলিং পাতা হয়ে গেছে। নামবার সময় পাকদণ্ডি ব্যবহার করার যে সুযোগ ছিল তা আর নেই। ২০১০ সালের নভেম্বরে দেখি পথের ধারে কিছু দূর অন্তর অন্তর সবুজ রং করা লোহার বেঞ্চ, পাশে চা-কফি-কোকের দোকান। বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটি পোতা হয়ে গেছে, তার সংযোগ করা হচ্ছে। এবারে হয়তো দেখব, রাস্তা বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, বৈষ্ণোদেবীর মতো যাত্রী চলেছে সারা রাত ধরে। সময় থেমে থাকে না, পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হয়।

মন্দাকিনীর উপর লোহার পুল পার হয়ে একটু উঠতেই মন্দির। দশটা সিঁড়ি ভেঙ্গে পাথরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সামনেই কষ্টিপাথরের বিশাল নন্দী ও প্রবেশদ্বার। তারপর দোচালা নাটমন্দির, যার অলিন্দে পাথর কেটে তৈরি বহু পৌরাণিক চরিত্র। চতুষ্কোণ মূল মন্দির তথা গর্ভগৃহ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। মাথায় নহবতের মত ছপ্পর, তার উপর কলসচূড়া। তার প্রেক্ষাপটে ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলী কেদার শিখর। কেদার নাথেরও এক প্রচলিত ইতিহাস আছে। কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন হত্যার পাপ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে পঞ্চপান্ডব কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনে যান। বিশ্বনাথ দর্শন না দিয়ে হিমালয়ে পলায়ন করেন। পাণ্ডবরা হিমালয়ে এসে খুঁজতে আরম্ভ করেন। বিপদ বুঝে দেবাদিদেব মহিষরূপ ধারণ করে রাক্ষসরাজের মহিষদলে আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্ঠির ধ্যানে জানতে পারলেন বিশ্বনাথ মহিষদলে আত্মগোপন করে আছেন। ভীম দুটি খুঁটির মাঝে পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন আর অন্যরা মহিষগুলোকে তার ভিতর দিয়ে তাড়াতে লাগলেন। বিশ্বনাথ ছাড়া সকলে পার হয়ে গেল। এবারে পাণ্ডবরা বিশ্বনাথকে ধরতে ছুটলেন। মহিষরূপী বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাতালে প্রবেশে করতে থাকেন। কেবল পশ্চাৎদেশ বাকি, ভীম গদা দিয়ে ভীমাঘাত করলেন। বিশ্বনাথ ওই অবস্থাতেই স্থিত হলেন। মহিষের পশ্চাৎদেশ ত্রিকোণাকার প্রস্তরে পরিণত হল। সেই শিলাই পূজিত হয়। বিশ্বনাথের দর্শন পেয়ে পাণ্ডবগণ পাপ মুক্ত হন এবং এখান থেকেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন।

মন্দিরের ভেতরে কেউ পুজো করছে, কেউ স্তোত্রপাঠ করছে, কেউ বা শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করে ধ্যানমগ্ন। মন্দিরের বাইরে প্রদক্ষিণের ফাঁকে ফাঁকে কেউবা করছে দেবদর্শন। আমি দেখি যাত্রীদের, তাদের বেশভূষা, পুজার্চনার রকমফের, তাদের হাসি আর আনন্দাশ্রু। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই শঙ্করাচার্যের সমাধি মন্দিরের পাশ দিয়ে অনেকটা ওপরে, নদীর ধারে। এই পাহাড়, নদী, সমগ্র উপত্যকা এবং তার মাঝে কালজয়ী এই মন্দিরকে একসঙ্গে দেখব বলে। দূর থেকে ভেসে আসে ঘন্টার ধ্বনি। অপার সৌন্দর্যের মাঝে মিথ্যে হয়ে যায় ধর্ম, তুচ্ছ বোধ হয় তীর্থযাত্রার ফল। মাথা এমনিতেই নত হয়ে আসে সেই স্থপতির কথা ভেবে, যিনি মন্দির স্থাপনের জন্য এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। পর্বতের এই বিশালতার মাঝে, সর্বব্যাপী এক নিস্তব্ধতার মধ্যে মনের মাঝে নেমে আসে এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা, সময় থমকে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ গৃহীদেরও মনে হয় যে পাওয়ার মত আর কিছু বাকি নেই, দেওয়ারও নেই আর কিছু। সেই অনন্ত অসীমকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে আসি বারে বারে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ১৯১৬-র ছবিগুলি শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তোলা)

~ তথ্য - গাড়োয়াল হিমালয় ~ গাড়োয়াল হিমালয়ের ছবি ~

![]()

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরায়ণ সচিবালয়ে কর্মরত বিভাস ভ্রমণ, বিশেষতঃ ট্রেকিং-এ উৎসাহী। ভালোবাসেন ভ্রমণ নিয়ে নানা গবেষণামূলক লেখা লিখতে। হিমালয় - বিশেষ করে মন্দিরময় গাড়োয়াল আর সেখানকার জনজীবন তাঁর প্রিয় বিষয়।

![]()

|

||